PR

・勝敗は戦法より「囲い」——堅さが攻めの伸びと終盤の粘りを支える土台”です。

・基本は美濃・矢倉・舟。局面に応じて高美濃・銀冠・穴熊・ミレニアムへ発展。

・囲うタイミングと手抜き・カウンターを設計し、敗因修正を回せば「いつ何をどう囲うか」が明確になり勝率が上がる。

攻めは決まったのに、終盤で自玉があっさり詰まされる、

そんな局面に困っていませんか?

実は勝敗の鍵は戦法以上に『囲い』。守りを怠れば攻めは空回りします。

アマ初段の筆者の体感をもとに

囲いの役割と価値、基本三囲い(美濃・矢倉・舟)の習得手順、戦法との相性と進化形(高美濃・銀冠・穴熊・ミレニアム)、囲うタイミングとカウンター、配分設計や手抜き判断、負けパターンの修復までを体系化。

読むだけで『いつ何をどう囲うか』が明確になり、攻めが伸び、受けが固まり、終盤で粘れるようになります。結論、囲いは攻防一体の土台。今日から“守りを設計”して勝率を上げましょう。

囲いはなぜ重要か?攻防一体の「玉の守り」が勝敗を決める

将棋の対局を始める際、誰もが「戦法」に意識が向きがちですが、勝敗を分ける真の鍵は、実は「囲い(かこい)」にあります。

囲いとは、文字通り、将棋のルール上最も大切な駒である王様(玉)を安全な場所に配置し、周囲を金銀などの駒で固める陣形のことです。

どれだけ攻めが華々しくても、自玉が先に詰まされてしまっては敗北です。

そのため、プロ棋士の世界では「玉の堅さ」こそが、終盤の粘り強さや、攻め駒の自由度を保証する、最も重要な要素だと考えられています。囲いは、将棋における防御技術の土台であり、勝つための前提条件なのです。

【囲いの基本と役割】単なる守りではない「攻めの土台」としての価値

囲いの役割は、単に玉を敵の攻撃から守ることだけにとどまりません。堅い囲いを作ることは、そのまま「攻めの土台」を築くことを意味します。

将棋の考え方には「玉が堅いと攻めが伸びる」という考え方があります。

これを例えるなら、囲いは「ロケット発射台」です。

玉という最もデリケートな司令塔を、強固な発射台(囲い)で守るからこそ、攻撃の主役である飛車や角、銀といった駒(ロケットの推進力)を、自陣の崩壊を恐れることなく、思い切って敵陣へ送り込むことができるのです。

また、堅い囲いがあれば、相手が攻めかかってきても、すぐに崩れる心配がないため、じっくりと相手の攻めを凌ぎながら手数を稼ぐことができます。

この稼いだ手で、自分の攻めをより鋭くしたり、相手の陣形に弱点を見つけたりする余裕が生まれるのです。

【初心者がまず身につけるべき定番囲い3選】美濃・矢倉・舟囲いの特徴と習得手順

将棋を始めたばかりの方が、まず体系的に覚えるべき定番の囲いは「美濃囲い」「矢倉囲い」「舟囲い」の3つです。この基本をマスターすれば、ほとんどの戦型に対応可能になります。

| 囲いの名称 | 採用する主な戦法 | 完成までの手数(目安) | 堅さの特徴 |

| 美濃囲い | 振り飛車全般 | 7~9手 | 縦と斜めに厚く、バランスに優れる。 |

| 矢倉囲い | 居飛車(対居飛車持久戦) | 15手前後 | 横からの攻めに鉄壁の堅さを誇る。 |

| 舟囲い | 居飛車(急戦、対振り飛車) | 5~7手 | 完成が速く、急な攻めに対応しやすい。 |

習得手順のポイント

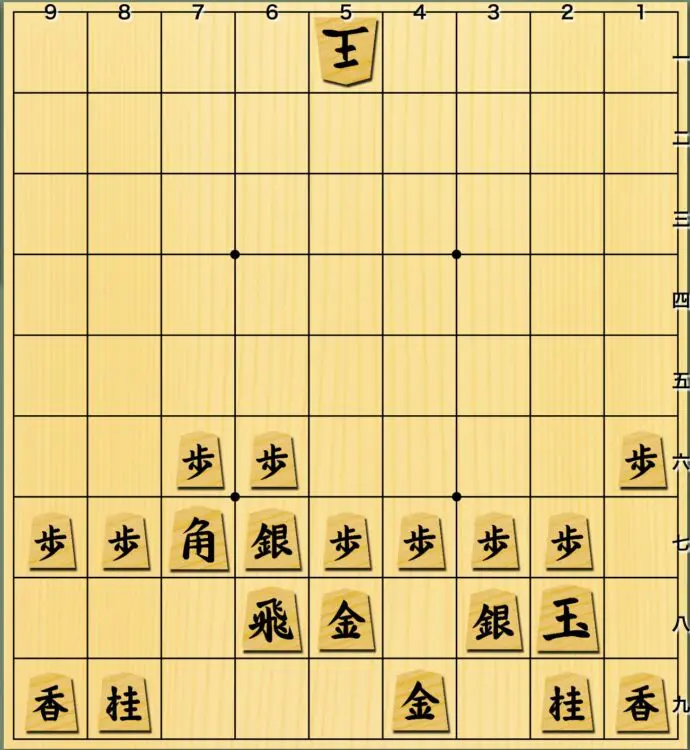

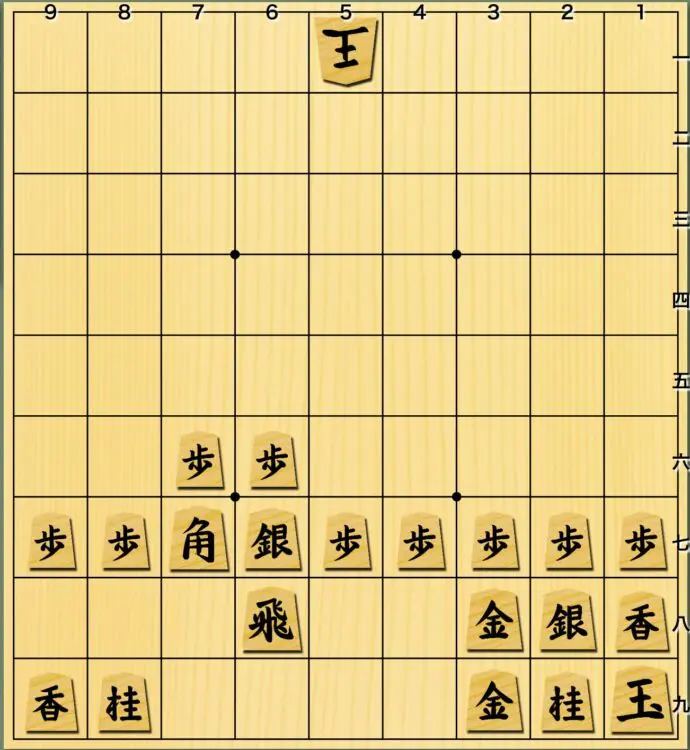

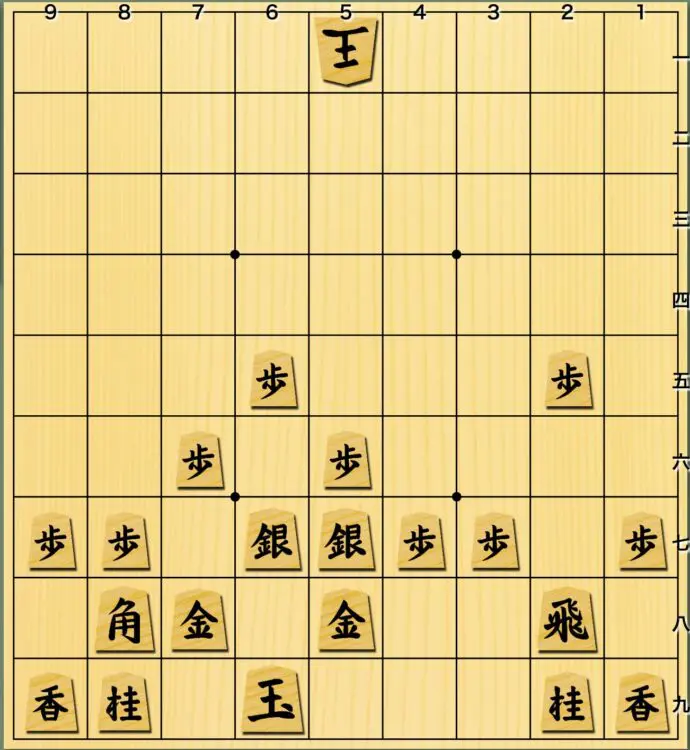

美濃囲い(最優先)

- 振り飛車を指す上での必須科目です。玉を端に寄せ、銀と金で三角形を作る形は手順が分かりやすく、まずはこの形を無意識に組めるようにすることが目標です。

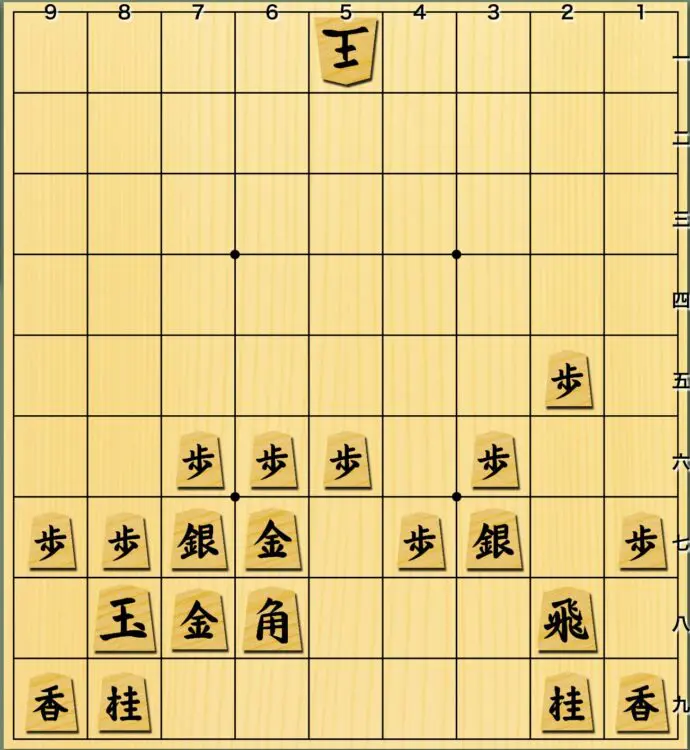

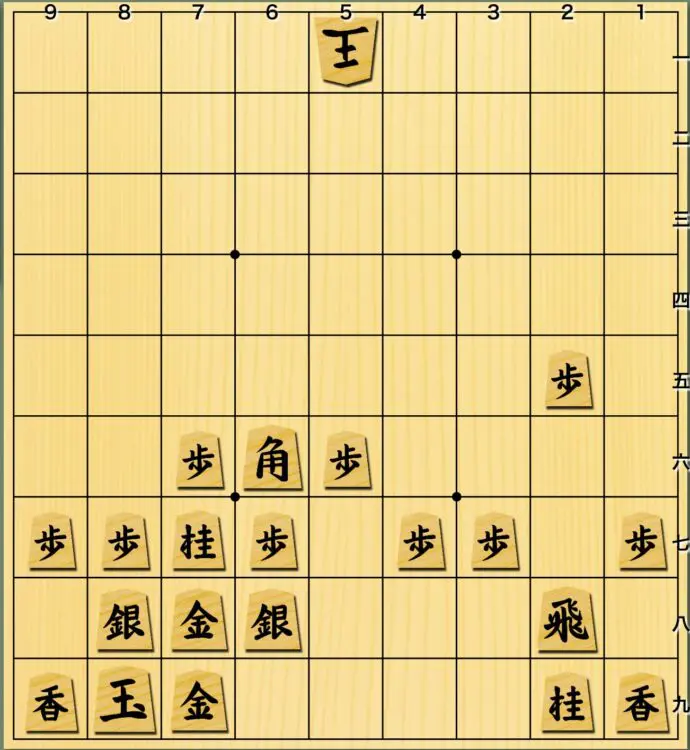

舟囲い(急戦の基礎)

- 居飛車側として、相手が速攻を仕掛けてきたときに、最低限の安全を確保するための最短手順(玉を左右に移動させ、金銀を配置する)を覚えます。

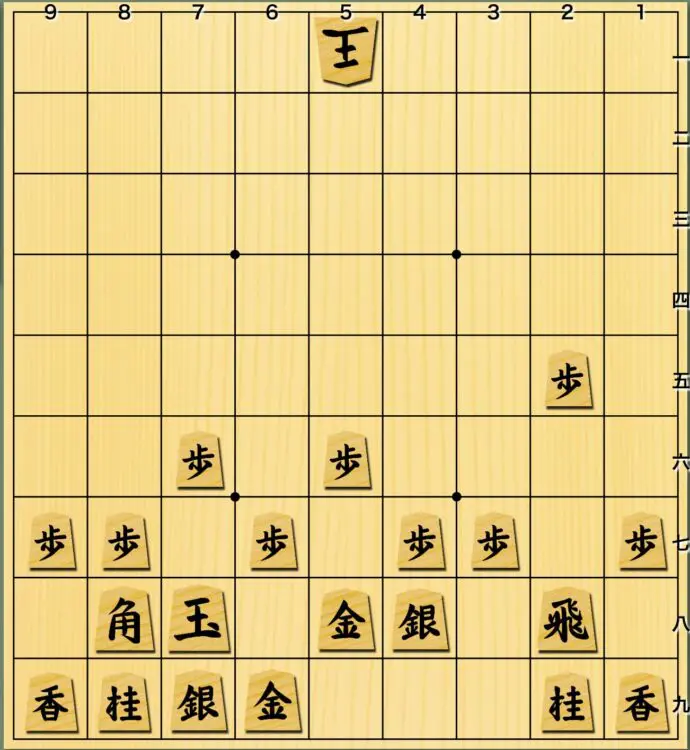

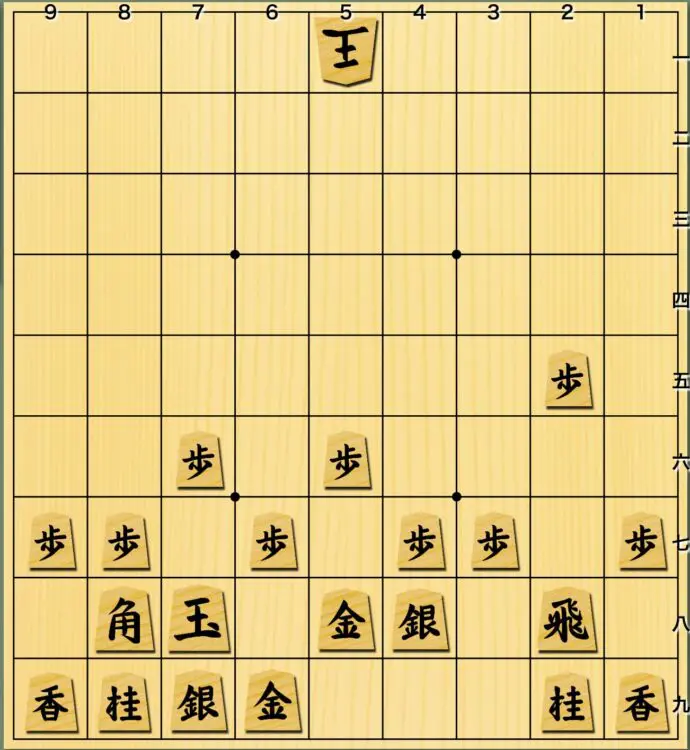

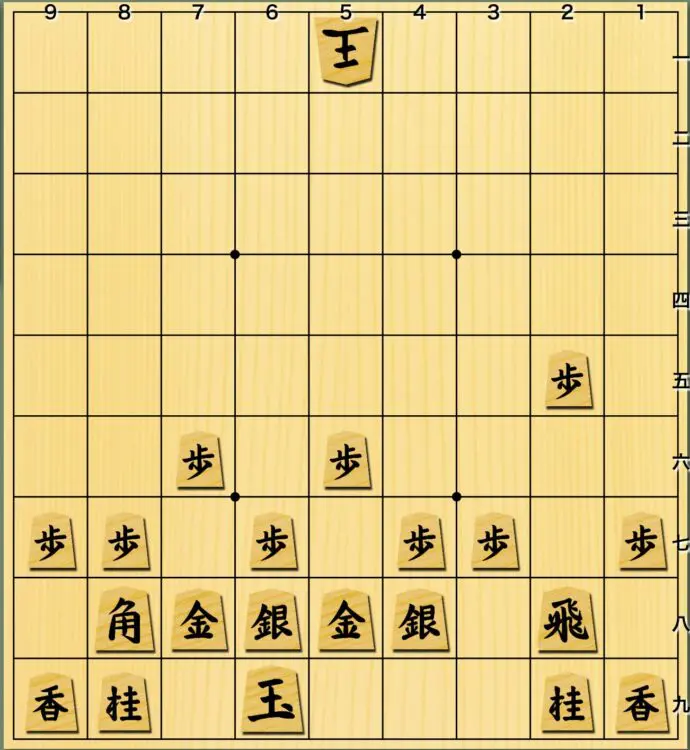

矢倉囲い(持久戦の基礎)

- 居飛車同士のじっくりした戦い(相居飛車)で使う堅い囲いです。完成までに手数はかかりますが、その過程を通じて「堅さ」の概念を深く理解できます。

囲い完成後の「守りの柔軟性」【陣形を固めた後に残す選択肢】

堅い囲いを作ったからといって、そこで守りが終わりではありません。アマ初段以上では、完成した囲いをベースに、将来の展開に備えて「守りの柔軟性」を確保しておくことが非常に大切です。

特に、玉の「逃げ道」や「玉の広さ」を意識します。例えば、美濃囲いはバランスが良いですが、玉の上部(頭)からの攻めに弱いという明確な弱点があります。この弱点を補うため、以下の選択肢を常に残しておきます。

- 発展の余地:美濃囲いの銀をさらに一段上に進めて「高美濃囲い」や、さらに堅い「銀冠」へ進化させるための手の順(手順)を準備しておく。

- 玉の移動:囲いの中に閉じこもるだけでなく、もし囲いが崩されそうになった場合、玉が広範囲を使って逃げ回れるよう、盤面全体に気を配っておく。

囲いは、固定された鉄の塊ではなく、戦局に応じて変化し続ける「生き物」として捉え、常に最適な形を追求し続ける意識を持ちましょう。

【戦法×囲い】居飛車・振り飛車別の「相性」と選択のロジック

将棋の戦法は、飛車を初期配置のまま使う「居飛車(いびしゃ)」と、飛車を左右に振る「振り飛車(ふりびしゃ)」に大きく分かれます。

戦法の選択は、駒の動かし方や攻めの方向性を決めるため、「囲い」の選択と密接に結びつきます。

【居飛車の囲い選択】矢倉/雁木/舟囲い…相手の戦型(急戦/持久戦)に応じた使い分け

居飛車は、主に飛車と角を攻撃の中心に据え、玉は盤の左側に移動させることが基本です。居飛車側の囲い選択は、「相手がどう来るか」という読みがロジックの核になります。

- 対居飛車(持久戦):矢倉囲い。玉を中央付近まで深く潜らせ、金銀4枚で横からの攻撃に強い布陣を敷きます。時間をかけて中央を制圧し、相手の堅さに対抗する「力のこもった戦い」に最適です。

- 対居飛車(急戦):舟囲いやカニ囲いといった、完成が速い囲いを選びます。矢倉を組んでいる間に相手に攻め込まれてしまうのを防ぐ、スピード重視の選択です。

- 対振り飛車:相手の飛車の位置から玉を遠ざけるのが基本です。多くは舟囲いや、それを手厚くした左美濃(ひだりみの)を採用します。

- 左美濃は、振り飛車側が使う美濃囲いとは逆に、居飛車側が玉を左側(飛車の裏側)に囲う堅い囲いで、振り飛車の横からの攻めに対し強靭な守りを発揮します。

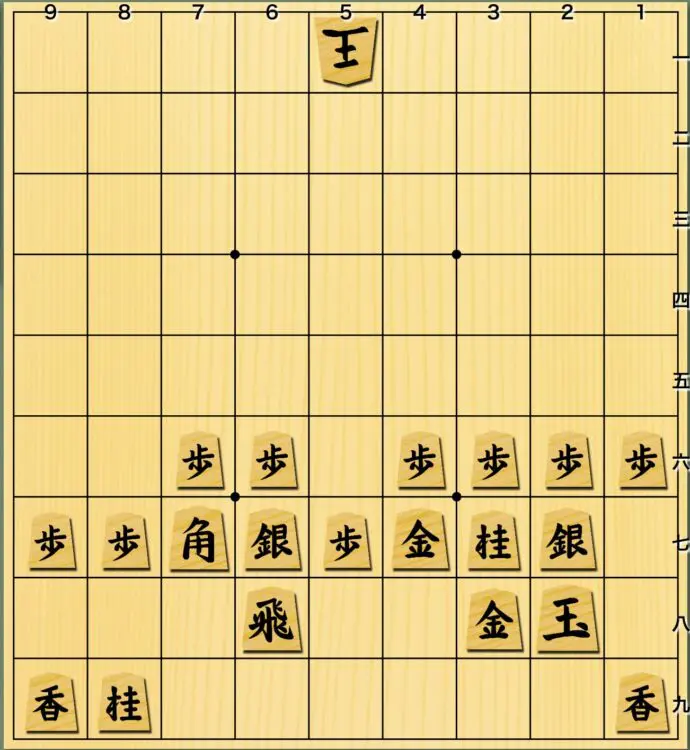

【振り飛車の囲い選択】美濃囲いから穴熊へ、堅さを求める進化と「縦の攻め」への対応

振り飛車は、飛車を振ることで玉側の守りにも多くの駒を活用できるのが強みです。

基本となるのは盤の右側に玉を囲う美濃囲いですが、現代将棋ではその弱点を克服する囲いへの「進化」が重要です。

美濃囲いから銀冠へ

美濃囲いは斜めと横に強い反面、玉の頭(上部)が手薄になりやすいです。この弱点を補うため、銀をさらに一段上に進めて玉頭をガッチリと守る「銀冠(ぎんかんむり)」へ組み替えることが増えています。これは、相手の角交換や上部からの攻めを警戒する際の有効な進化形です。

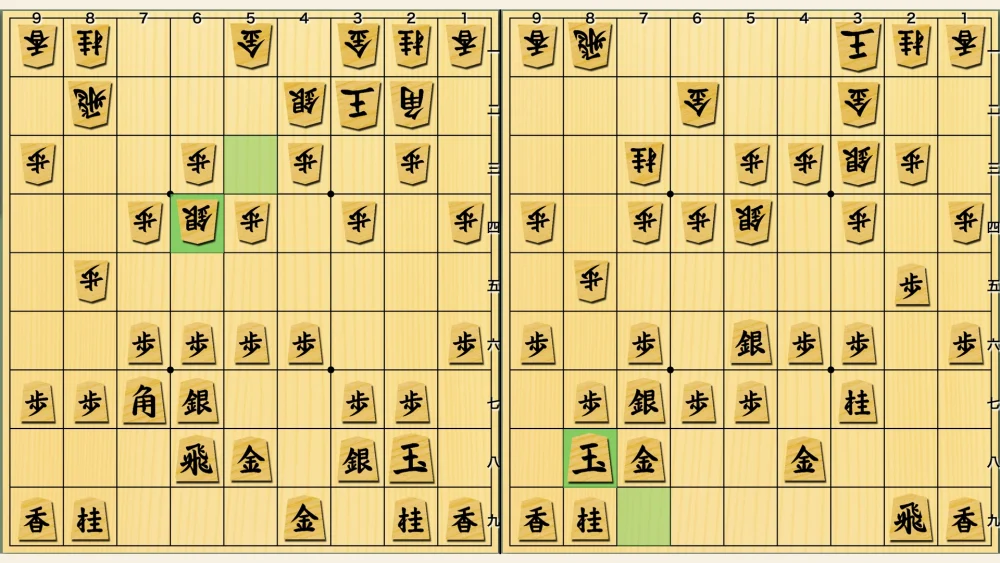

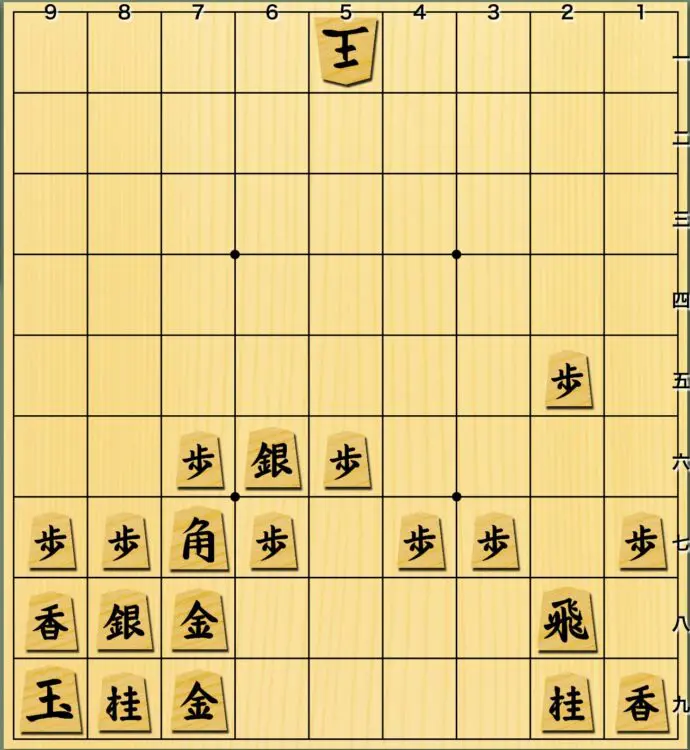

振り飛車穴熊

玉を盤の最も端で深く、金銀4枚で固める究極の堅さを誇る囲いです。堅さでは他の追随を許しませんが、完成までに手数がかかるため、その間に相手に中央を制圧されたり、端攻めを許したりしないよう細心の注意が必要です。堅さを盾に、終盤での力勝負を目指す構想に最適です。

戦型別で「囲い開始のタイミング」と「カウンター狙いの構想」

アマ初段になるためには、囲いの「形」だけでなく、「いつ囲いを始めるか」というタイミング(手の順)の判断が非常に重要になります。

- 対居飛車(振り飛車側):振り飛車は、玉を右側に移動させ、飛車を振る手と並行して美濃囲いを組み始めます。この時、先に飛車の位置や、攻撃の核となる「角道」の整備を優先し、囲いは急ぎすぎず、相手の出方を伺いながらじっくりと堅くしていくのが基本です。相手が急戦を仕掛けたら美濃で止める、持久戦なら銀冠や穴熊へ組み替える、という二段構えの構想を持ちます。

- 対振り飛車(居飛車側):居飛車は、相手の振り飛車を確認してから囲いに入ります。振り飛車は玉が堅い代わりに、中央や飛車側に弱点ができやすいです。

- そのため、居飛車側は、相手の囲いが完成する前に攻撃を仕掛ける「急戦」、あるいは自分も穴熊などで極限まで堅くしてから、終盤戦での力勝負に持ち込む「持久戦」という、明確なカウンター(反撃)の構想を持つ必要があります。

- 囲いは、そのカウンター攻撃を支えるための「時間稼ぎ」であり「土台」と意識しましょう。

「攻め重視」or「受け重視」?戦局で変わる囲いの配分設計とバランス

将棋の戦略は、「攻め」と「守り」に割く資源(駒と手数)の「配分設計」によって決まります。この設計の中心となるのが囲いの選択です。

配分設計を間違えると、攻めている間に自玉が崩壊する、あるいは、堅く囲いすぎた結果、攻め駒が足りなくなる、といった事態を招きます。

【完成手数と堅さのトレードオフ】急戦には舟囲い、持久戦には穴熊を選ぶ理由

囲いの世界には、常に「完成までの手数」と「最終的な堅さ」がトレードオフ(両立が難しい関係)であるという大原則があります。

舟囲い(急戦向け)

完成が速い(5~7手)。急いで玉を安全にするため、他の駒を攻めに回す「攻め重視」の配分になります。しかし、終盤まで耐えるには不安が残ります。「短期決戦用の仮設シェルター」。スピード重視で、最低限の安全を確保します。

穴熊囲い(持久戦向け)

完成が遅い(15~20手)。

多くの駒と手数を守りに費やす「受け重視」の配分になります。この堅さを盾に、相手の陣形が崩れるまでじっくりと攻め続ける、長丁場の戦いに最適です。「鉄壁の要塞」。完成までに時間がかかるが、一度完成すれば高い防御力を誇ります。

このトレードオフを理解することで、戦局に合わない囲いを選択するミスを減らすことができます。

相手が速攻を仕掛けているのに、のんびりと手数のかかる矢倉を組むのは、配分設計の失敗と言えます。

【居玉と穴熊のメリット・デメリット分析】玉の「広さ」と「堅さ」の究極比較

配分設計の極端な例として、「居玉(いぎょく)」と「穴熊(あなぐま)」を比較し、玉の安全性の本質を捉えましょう。

| 状態 | 玉の「広さ」(可動範囲) | 玉の「堅さ」(守りの厚さ) | メリット | デメリット |

| 居玉 | 非常に広い | 非常に薄い | 囲いの手数を全て攻めに使える、全速力。 | 常に即詰みの危険があり、防御力がない。 |

| 穴熊 | 非常に狭い | 非常に厚い | 滅多に詰まない堅さ、攻め駒を安心して働かせる。 | 完成に時間がかかる、玉の逃げ道がほぼない。 |

居玉は、玉が初期配置から動いていない状態です。守りの資源をゼロにし、全駒を攻めに集中させる究極の「攻め重視」配分です。

対して穴熊は、その逆で、最大限の資源を「堅さ」に振り分ける究極の「受け重視」配分です。

この比較から学ぶべきは、「中途半端な囲いは、堅さも広さも得られない、最も非効率な選択になり得る」ということです。

囲うなら徹底的に堅く、攻めるなら思い切って攻めに集中する、というメリハリこそが、配分設計の基本となります。

【独自視点】アマ初段が語る「受け」で差がつく瞬間:囲い完成後の微調整と陣形整備

私(アマ初段)が実感している、棋力で差がつく瞬間は、まさに「囲いが完成した後」の静かな局面です。

多くの初心者は囲いが完成すると「これで安心」と攻めに意識が集中しがちですが、この時こそ「受けの準備」を進める絶好の機会なのです。

囲い完成後の微調整とは

- 攻め駒と守り駒の連携:攻めに参加している角や桂馬が、実は自玉の守りにも貢献できる位置にいるかを確認し、守備との連携を高めます。

- 「手待ち」の質:相手の出方を待つ「手待ち」をする際、単にパスをするのではなく、相手の弱点になりそうな地点に備えて「歩」を打つ(例:端歩を突く)、あるいは将来の守りに必要な「金」を玉のそばに引き付けておくなど、最も価値の高い「受けの一手」を指すことです。

囲いは完成形に安住するのではなく、常に相手の攻撃の方向を予測し、最も堅い状態を維持しつつ、いつでも反撃できる体制を整える。

これが、アマ初段が実践する真の「受け」の姿勢です。

【決定版】主要な囲い・戦法の「相性体系表」と応用パターン

ここでは、実戦で多用される主要な囲いと戦法の組み合わせを「相性体系表」として整理します。

この知識は、自分の指したい戦法と、相手の戦法に対する最適な防御策を瞬時に判断するための羅針盤となります。

横からの攻めに強い囲い、上からの攻めに強い囲い【攻めの方向性と守りの耐性】

囲いは、その形によって「横」「上」「縦」のどの方向からの攻撃に強いか、耐性が異なります。

| 囲いの名称 | 攻めの方向性 | 守りの耐性 |

| 美濃囲い | 横(飛車) | 非常に強い |

| 美濃囲い | 上(角・桂) | やや弱い |

| 矢倉囲い | 横(飛車) | 非常に強い |

| 矢倉囲い | 上(角・桂) | 弱い(玉頭の弱点) |

| 穴熊囲い | 全方向 | 非常に強い |

| 穴熊囲い | 端(角) | 弱い(端の突破で一気に崩壊) |

美濃囲いや矢倉囲いは、横からの飛車の攻撃に対しては金銀が壁となり、非常に強い耐久力を発揮します。しかし、矢倉は玉の頭が手薄で、美濃は上からの斜めの攻撃に注意が必要です。

対して穴熊は全方向に強靭ですが、玉のいる角(端)を突破されると、玉の逃げ場がないため一気に即詰みへ向かってしまうリスクがあります。

マイナーな囲い(雁木・カニ囲い・ミレニアム等)の採用メリットと最適戦法

主要な囲いだけでなく、現代将棋の多様な戦術に対応するために、特定の用途に特化した囲いも活用されています。

雁木囲い(がんぎ)

- 居飛車の囲いで、矢倉よりも柔軟性に富みます。飛車先の歩を保留できるため、急戦にも持久戦にも対応しやすいのがメリットです。最適戦法は「角換わり」や「雁木戦法」など、中央での戦いが頻発す

- る戦型です。

カニ囲い

- 舟囲いを少し手厚くした囲い。完成が速く、玉の逃げ道が広いのが特徴で、対居飛車の急戦で、玉を早めに安全圏へ移動させたい場合に採用されます。

ミレニアム囲い

- 対藤井システム対策として考案されました。玉を上部に逃がすルートを確保することで、相手の猛攻を受けた際にも終盤の即詰みを回避しやすいのが最大のメリットです。や藤井システムや対四間飛車で有効です。

主要な囲い・戦法の「相性体系表」

最も安定性が高く、実戦で多用される基本の組み合わせを体系化します。

この基本形から、自分の棋風や相手の傾向に合わせて応用を効かせていきましょう。

| 採用する戦法 | 陣営 | 最適な囲い | 応用・派生形 |

| 四間飛車 | 振り飛車 | 美濃囲い | 高美濃囲い、銀冠 |

| 角換わり | 居飛車 | 雁木囲い | 相矢倉 |

| 三間飛車 | 振り飛車 | 振り飛車穴熊 | 美濃囲い(急戦時) |

| 横歩取り | 居飛車 | 中住まい | 中原囲い |

| 対居飛車穴熊 | 振り飛車 | ミレニアム囲い | 高美濃囲い |

※この表は、戦法ごとの最も定跡化された安定形を示しています。

【アマ初段への道】自分の棋力向上に直結する「受けの体系」

囲いの知識は、将棋の基礎体力ですが、アマ初段の壁を越えるためには、その堅い囲いを活かす「受けの体系」、すなわち「守りながら攻める」戦略を身につけることが必要不可欠です。

「受け」とは、単に耐えるだけでなく、相手の攻撃を利用して、自分の反撃をより鋭くするための能動的な技術なのです。

【囲いの先にある「受け」の技術】攻め駒の価値判断と手抜きの思考法

攻められている局面で、すべての攻めを律儀に受け切ろうとすると、手数がかかりすぎて自分の攻めが間に合わなくなります。

上級者は、守りの局面でも常に「攻め」の視点を持っています。

- 攻め駒の価値判断と手抜き:相手が攻めてきた時、「守りの手は何手かかるか」「その間に自分の攻めが何手で決まるか」を計算します。もし、守りを3手で済ませる間に、自分の攻めが2手で決まる、あるいは玉の堅さで耐えられるなら、守りを「手抜いて」(無視して)攻めを選択すべきです。囲いが堅いからこそ、この大胆な「手抜き」が可能になります。

- 「さばき」の技術:攻め合いの中で、自分の駒を効率よく活用し、相手の駒の働きを悪くする技術です。堅い囲いを背景に、少々駒を損しても玉の安全が保証されているため、自分の駒を積極的にぶつけ、相手の陣形を乱す「さばき」が有効になります。

アマ初段が実践する「終盤戦を見据えた囲いの柔軟な変更」

将棋の終盤は、玉の「形」よりも「位置」が重要になります。アマ初段は、終盤戦を見据えて、固定観念にとらわれない柔軟な玉移動を実践します。

例えば、美濃囲いで戦っていた局面が、終盤に入り、盤の端(美濃の玉とは反対側)が手薄になり、玉の逃げ道がなくなったとします。

この時、玉を美濃囲いから出し、盤の反対側にある「舟囲い」や「穴熊」の残骸を利用して、安全な場所を求めて移動させる「緊急避難」のルートを探すのです。

- 玉を「広さ」で守る:囲いが崩されそうになったら、玉を囲いから出し、盤面全体を使って逃げ回る「広さ」を活かす。

- 金銀を「盾」として使う:囲いのために配置した金銀を、玉の前に立たせて一発を受け止める「盾」として活用するなど、玉が詰まないことという本質だけを追求する柔軟な思考が求められます。

上達に必須の「負けパターン」から学ぶ囲いの崩し方と修復術

棋力向上に最も直結するのは、自分の「負け」を深く分析することです。

特に、囲いが崩されて負けた将棋は、「どこで囲いの弱点を利用されたか」という視点で徹底的に検討しましょう。

穴熊の負けパターン:ほとんどが「端攻め」や「玉の逃げ道がない」ことから負けます。負けたときは、「端攻めを防ぐための桂馬の配置は間に合ったか」「玉の逃げ道を確保する手はなかったか」を検討します。

美濃囲いの負けパターン:玉の頭に駒を打ち込まれて崩壊するケースが多いです。負けたときは、「玉頭を守る銀を、あと一手早く上に進めることはできなかったか」(銀冠への進化)を考えます。

この分析を通じて、自分の囲いが持つ「最も脆い部分」を明確にし、その弱点を補うための「修復術」(例:銀の再配置、金銀の効率的な配置)を体得していきます。

この反復練習こそが、安定したアマ初段の棋力を築き上げるための、最も確実な道となるでしょう。

囲いの崩し方はや守り方は以下の本が役に立ちます。

よくある質問(FAQ)

Q 将棋で囲いが勝敗を決める理由は?

玉の堅さが終盤の粘りと攻め駒の自由度を保証し、自玉の安全を確保するからです。

Q 囲いが攻めの土台となる根拠は?

玉を強固に守ることで、飛車・角・銀を思い切って前線に送り、手数を稼ぎつつ攻めを強化できるためです。

Q 初心者の定番囲いの学習順序は?

美濃囲いを最優先に、次に舟囲い、持久戦理解のため矢倉囲いの順で習得します。

Q 美濃・矢倉・舟囲いの要点は何?

美濃はバランス良、矢倉は横からに鉄壁、舟は完成が速く急な攻めに対応しやすいと述べています。

Q 囲い選択の基本ロジックは何か?

戦法(居飛車・振り飛車)と相手の戦型(急戦・持久戦)に応じ、完成手数と堅さの配分で決めます。

Q 振り飛車の囲い発展形はどう学ぶ?

美濃から高美濃や銀冠へ進化し、構想により振り飛車穴熊で堅さを最大化します。

Q 囲い完成後に重視すべき柔軟性は?

逃げ道と玉の広さを意識し、状況に応じて組み替えや玉の移動ができる余地を残します。

Q 手数と堅さのトレードオフとは?

舟囲いは完成が速いが終盤は不安、穴熊は完成が遅いが一度組めば非常に堅い関係です。

Q 居玉と穴熊の長短をどう理解する?

居玉は広さが非常に大きいが薄く、穴熊は広さが狭い代わりに非常に厚いと整理できます。

Q 受けで差がつく具体の工夫は何?

手待ちを価値ある受けに変え、歩打ちや金の位置調整で弱点に先回りし、攻守の連携を高めます。

Q 攻められた時の手抜き判断基準は?

守りに必要な手数と自分の攻めが決まる手数を比較し、囲いで耐えられるなら攻めを選ぶ発想です。

Q 負け局面から学ぶ修復術の要点は?

穴熊は端攻めと逃げ道、美濃は玉頭対策を検討し、銀の再配置や進化で弱点補強を図ります。

まとめ

この記事では、なぜ囲いが重要なのか、そして「攻防一体の玉の守り」が勝敗を分ける理由を解説しました。

要点をまとめると以下の通り。

- 囲いは単なる防御ではなく攻めの土台。玉を堅くすると時間が稼げ、攻め駒を自由に働かせられる

- 初心者は美濃・矢倉・舟囲いの3基本をまず習得。

- 戦略は“配分設計”。完成手数↔堅さのトレードオフを理解し、居玉vs穴熊の対比で「広さ」と「堅さ」を学ぶ。

囲いでは、「玉の堅さ」と「広さ」のバランス、そして戦法との相性・組み替えのタイミングが重要なポイントとなります。

実戦では、まず3基本囲いを安定して組めるようにし、状況に応じて高美濃・銀冠・穴熊へ発展。対局後は崩れ方(端攻め・玉頭)を必ず振り返り、次局での修復手順を用意してみてください。