PR

・定跡・戦法を知らないと、手損・連携不足・居玉で序盤から不利になります。

・戦法は駒の連携と攻守の設計図で、基本戦法と囲いを通じて基礎が固まります。

・「一つに絞る→反復→意図理解→実戦検証」の循環が最短の学習法です。

「将棋を始めてみたら、一方的に負けてしまう」「最初の一手をどう指せばいいか分からない」と感じていませんか?その多くは、将棋の〈戦法〉と〈定跡〉という基礎の不足が原因です。

これらを理解しないまま対局を重ねても勝率は伸びにくく、短期間での成長も鈍化し、やがて楽しさを見失って挫折しかねません。

定跡は、プロの実戦と研究、そして現代AIの検証までが裏づける「最善に近い地図」です。

本記事では、定跡を知らないリスクと玉の囲いの必然、居飛車/振り飛車の選び方、棒銀・四間飛車の基礎、効率的な習得ステップと定跡本の選び方を、理由とともに凝縮して解説します。

迷いを減らして序盤を安定化し、大局観とリスク回避感覚を養い、読む力と勝率を同時に伸ばしましょう。結論はシンプル、戦法を一つに絞り、意図を理解しながら徹底反復することです。

最新記事の公開や既存記事の訂正・追記は、運営X(@yurushogi_blog)で随時お知らせしています。

【将棋初心者が陥る課題】戦法・定跡を知らないリスク

定跡を知らないことによる「序盤での不利」とは

将棋の対局は、序盤(駒組み)、中盤(本格的な戦い)、終盤(詰み合い)の3つのフェーズに分かれます。このうち、勝敗の土台となるのが序盤であり、その手順を体系化したものが「定跡」です。

定跡とは、プロ棋士たちが何百年もの実戦と研究から導き出した「最善に近い一連の手順」を指します。

これを学ぶことは、まるで「交通量の多い街を運転する際の地図や交通ルール」を手に入れるようなものです。この地図があれば、無駄な回り道(手損)をせず、最も効率の良いルートで戦闘準備を整えることができます。

手損とは、相手より一歩遅れたり、役に立たない手を指したりすることを指し、将棋ではこの時間のロスが序盤の劣勢に直結します。

定跡を知っていると、対局の初期段階で優位な駒組み(布陣)を築くことができるため、「一手一手の価値」を損なわずに序盤を乗り切れます。

定跡を知らないことによる最大のペナルティは、単に相手より遅れる「手損」に留まりません。

それは、自分の駒が盤上で最も効率の悪い位置に固定されてしまうという構造的な問題を生み出し、致命的な弱点を早期に晒してしまうことです

戦法(戦略)と定跡(手順)の違い

戦法と定跡は密接に関係していますが、その役割と機能は明確に異なります。これを理解することで、将棋の学習がぐっと効率的になります。

戦法:対局全体の「哲学」と「設計図」 戦法とは、対局全体における「大まかな方針」や「駒組みのシステム」を指します。

野球に例えるなら「守り勝つ野球(振り飛車)」か「打ち勝つ野球(居飛車)」といったチームの基本的な戦略です。

戦法は、自分がどの駒(特に飛車)をどこに配置し、どこを攻め、どの囲いで玉を守るかという「目標と構造」を決定します。

- 例:四間飛車という戦法を選ぶと、その瞬間に「玉を堅い美濃囲いで守り、飛車を4筋に振ってカウンターを狙う」という大局的な方針が決定します。

定跡:目標達成のための「最善のルート」と「手順」 定跡とは、その選んだ戦法を実行するために、「序盤の特定の局面で、プロが研究し尽くした最善の手順」を指します。

これは設計図に従って家を建てるときに、「どの順番で、どの建材を使って柱を立てるか」という具体的な作業マニュアルです。

定跡は、最少の手数で最も効率的かつ安全に、戦法が目指す理想の形(駒組みの完成形)に到達するための最短経路を提供します。

- 例:四間飛車という戦法を選んだ後、相手の「急戦」に対して玉を美濃囲いに囲いながら、相手の攻めを食い止めるまでの具体的な20手〜30手の指し順が定跡です。

つまり、戦法は「何をしたいか(目標)」であり、定跡は「どうすれば最も効率よく目標を達成できるか(手順)」を教えてくれます。

初心者は、まず戦法という「型」を選び、次にその戦法に対応した定跡という「最短ルート」を学ぶべきです。

駒の連携が取れない初心者特有の「一方的な敗北」

将棋において、個々の駒の強さ以上に重要なのが、それらが協力し合う「駒の連携」です。飛車や角といった強力な大駒も、他の駒(金、銀、桂馬など)と連携していなければその働きを活かせません。

初心者のうちは、駒がバラバラで配置され、攻防の要となる場所に駒が集中せず、突破力や防御力が著しく低下します。これが、対局が始まってすぐに一方的に攻められて「ボコボコにされた」と感じる結果につながります。

連携の取れていない駒は、将棋において「孤立した獲物」として相手の標的になります。将棋では、駒の「数」よりも「機能性(ポテンシャル)」が重要です。

例えば、守りの援護がない状態で単独で前進した銀は、相手の飛車や桂馬の攻撃にさらされ、容易に取られてしまいます。

この時、相手が手に入れた「持ち駒」は、盤上の駒とは異なり、どこへでも自由に打ち込むことができるため、戦力を大きく強化してしまいます。

将棋の醍醐味である「打ち込み」を相手に許してしまうのです。

戦法を学ぶことは、銀、桂、香といった小駒を、常に飛車や角、金といった大駒の「影」に置き、お互いに守り合いながら前進させる「集団戦術」を身につけることです。

この集団戦術こそが、個々の駒の価値を何倍にも高め、相手の攻撃を跳ね返す防波堤となります。戦法とは、この「駒の連携」を効率的に行うための指針や骨組みです。

特定の戦法を学ぶことは、どの駒をどこに配置し、どの駒と連携させて攻めや守りを行うかという、将棋の基本的な思考プロセス(型)を身につけることにつながります。

戦法という「設計図」があることで、攻め筋(攻める方向や手順)が明確になり、効率的に駒を配置し、狙いを持った指し手を選べるようになります。

この連携の欠如が、実力差以上の「一方的な敗北」を生み出し、将棋へのモチベーションを削いでしまう大きな原因となります。

「玉の守り」がおろそかになる致命的な結果と囲いの重要性

定跡や戦法を知らない初心者が最も陥りやすい問題の一つが、玉(ぎょく/キング)の守りがおろそかになることです。将棋は玉を詰ませることが目的なので、玉の安全が最優先です。

しかし、戦法を学ぶ前に指すと、つい目先の攻めや相手の駒を取ることに気を取られ、最も大切な玉の守備を怠りがちです。

例えば、多くの初心者が玉を初期配置のまま中央に置いたままにしてしまいがちですが、これは「居玉(いぎょく)」と呼ばれ、非常に危険な状態です。

居玉の最大の問題は、玉の周囲に守りの駒がなく、斜め、縦、横、全ての方向からの攻撃に対して無防備である点です。

特に、玉の逃げ道となるはずの6段目や7段目にも駒が配置されていないため、一度攻め込まれると即座に詰まされる危険性が高まります。

玉を安全な場所に移動させ、銀や金などの守り駒で固める作業を「玉の囲い(玉囲い)」と呼びますが、この囲い方自体が戦法の骨子に組み込まれています。

特定の戦法を学べば、同時にその戦法に合った「美濃囲い」や「舟囲い」といった強固な囲い方を自然と習得できます。

この強固な囲いがあるからこそ、攻撃陣は安心して攻めに専念でき、中盤以降の戦いを安定して進められるのです。

【ロードマップ】将棋初心者におすすめの戦法と選び方

将棋上達への最初のステップは、無数にある戦法の中から自分のスタイルに合う戦法を一つだけ」決めて、その基本定跡を徹底的に学ぶことです。

あれこれ手を出さず、一本の柱を築きましょう。この得意戦法こそが、実戦で迷ったとき、必ず立ち戻れる「心の拠り所」となります。

最初の一歩:「居飛車」か「振り飛車」かの基本選択

将棋の戦法は、玉と飛車(ひしゃ)の位置関係により、大きく「居飛車(いびしゃ)」と「振り飛車(ふりびしゃ)」の二大系統に分類されます。

この選択は、対局全体の「流れ」や「スピード感」を決定づける哲学的な選択でもあります。

| 系統 | 飛車の位置 | 駒組みの哲学 | 対局の流れと心理的影響 | 初心者におすすめのタイプ |

|---|---|---|---|---|

| 居飛車 | 初期位置(2筋)の周辺に留める | 飛車を攻撃の主軸とし、直線的かつダイナミックに攻める。玉の囲いはコンパクトになる傾向がある。「攻めは最大の防御」の思想。 | 中央付近で戦いが起こりやすく進行が速い。一手のミスが致命傷になりやすいが、決着が早くつくスリルがある。 | 攻めを覚えたい、理論派・研究熱心な人。 |

| 振り飛車 | 飛車を左右に移動させ玉から遠ざける | 玉の守りを堅固にし、相手の攻めを受け止めてから飛車や角を使いカウンターを狙うバランス型。「堅い玉は負けない」の思想。 | 玉が端に寄るため、戦闘開始まで時間がかかりじっくりとした将棋になりやすい。「受けの技術」が磨かれる。 | 堅実に勝ちたい、守りから安定させたい人。 |

居飛車は、飛車を序盤から攻撃の要として活用し、縦の筋の突破を目指す点に哲学があります。そのため、玉の囲いはコンパクトで手数もかけず、速攻を仕掛けることが可能です。

一方、振り飛車は、まず玉を安全地帯(端)へ移動させ、防御の完成を最優先します。

飛車は攻撃から一旦外し、玉を囲い終えた後に、盤面を斜めに使う柔軟な攻撃や、相手の攻めを誘い出す「受けの技術」に重点を置きます。

このどちらを選ぶかは、あなたが「先制攻撃で主導権を握りたいか」、それとも「盤石な守備からカウンターを狙いたいか」という、将棋に対する基本的な姿勢を反映します。

どちらが優れているということはなく、プロでも居飛車党、振り飛車党に分かれています。まずは直感的に、自分が「攻め」たいか「守り」たいかで選びましょう。

【居飛車のおすすめ戦法】攻めの基本を学ぶ「棒銀」

居飛車を選んだ方で、攻めの基本を効率よく学びたい方には「棒銀(ぼうぎん)」が特におすすめです。

棒銀は、飛車の前の歩を突き、その後に銀をまるで「棒」のように一直線に敵陣へ繰り出していく、最もシンプルで分かりやすい攻撃戦法です。

玉の囲いとしては玉を左側に寄せて金銀で固める「舟囲い(ふなかこい)」など比較的簡易なものを用いることが多いです。

- 舟囲いの特性とリスク管理: 舟囲いは完成が速く、横からの攻めには強いという利点がありますが、その代わり玉頭(玉の真上)が薄いという明確な弱点を抱えています。棒銀は、この弱点を相手に突かれる前に、自ら攻撃を成功させるという速度勝負の戦法です。舟囲いを用いることで、守りに時間をかけず、相手よりも早く攻め態勢を整えることを優先する、という戦略的な相性の良さがあります。

- 棒銀の学習効果: 大駒(飛車)と小駒(銀)の連携、そして駒の集中(突破したい箇所に複数の駒を配置する)という攻めの基本形を学ぶのに最適です。銀が相手の守りの「壁」を突き破る役割を担い、飛車が突破口を最大限に活用する二段階の連携構造が最大の強みです。手順が明快で再現性が高い上、将棋の基本的な「攻めの定石」が凝縮されています。

- 攻めの手順の具体例と判断力: 飛車先の歩を交換し、銀を2筋から3筋、4筋と進めます。目標は相手の端(はし)や玉頭を突破することです。棒銀を学ぶことは、玉の安全を代償にしていることを常に意識するリスク管理能力を養う訓練でもあります。攻めが成功しなかった場合や、相手に先に玉頭を攻められた場合に、いかにして攻めを諦め(態度の変更)、守備に回るかという柔軟な判断力が、この戦法を使いこなす上で最も重要になります。

【振り飛車のおすすめ戦法】守りからカウンターの「四間飛車」

振り飛車を選んだ方で、堅実に将棋を運びたい方には「四間飛車(しけんびしゃ)」がおすすめです。

四間飛車は、飛車を左から4筋(先手なら6筋)に振る戦法で、「美濃囲い(みのがこい)」という非常に堅い囲いを築きやすいのが最大の特徴です。

- 美濃囲いの堅さ: 美濃囲いは、金2枚と銀1枚を使い、玉を盤の端に移動させて固めるため、斜め方向や横からの攻撃に対して非常に強く、特に相手の角の打ち込みを完全に封じ込めることができます。これは、将棋の囲いの中でもトップクラスの防御力であり、初心者にとって最も安心感のある囲いと言えます。この囲いを完成させることで、玉が簡単に詰まされるリスクが大幅に減り、安心して中盤の戦いに臨めます。

- 戦いの哲学(手待ちとカウンター): 単なる受けではなく、相手の攻めを一本調子にさせない手(手待ち)で力を溜めるのが四間飛車の真髄です。手待ちとは、相手に攻めの機会を与えずに、自陣の駒の配置をさらに改善し、攻撃力を高めていくというプロアクティブな防御の技術です。相手の攻撃が一段落した絶妙なタイミングを見計らい、四間に振った飛車を軸に、角や桂馬などの駒を一気に繰り出して反撃します。四間飛車を学ぶことで、将棋における「守りの技術」を深く理解できます。

- 受けの具体性と効果: 四間飛車を指す上で鍵となるのが、相手が攻めてきたときの「受け」です。例えば、相手が45歩早繰り銀といった急戦を仕掛けてきた場合、「位(くらい)を取る」(相手より一段高い位置に歩を配置し、相手の駒を圧迫する)ことで相手の攻めを止めたり、「壁銀」(相手の銀を動けなくする)といったテクニックを使って攻撃を無力化させることが求められます。単に駒を防御に使うだけでなく、相手の攻撃の「圧」をそらす技術を身につけることで、堅い美濃囲いの真価が発揮されます。

将棋の定跡とは?なぜ初心者に定跡学習が必要なのか

定跡は「最善手を知るための地図」である理由

定跡とは、特定の局面で「最も有利になることが実証された手順」です。

将棋の対局は一手ごとに無数の選択肢がありますが、序盤の特定の形には、「ここまで進めば優勢・互角」というプロの共通認識が存在します。

定跡を学ぶことは、将棋の対局で避けて通れない「序盤の難解な局面」を、既に検証済みの最善手で乗り越えるための地図」を手に入れることに他なりません。

特に初心者が、一から一手一手の最善を考えようとすると膨大な時間がかかり、対局時間内に最善を見つけるのは不可能です。

定跡を活用することで、思考のエネルギーを序盤ではなく、未開拓の中盤以降の戦いに集中できるのが最大のメリットです。

これは、自分の持ち時間を有効に使い、より深い読みに時間を割くための戦略的な効率化と言えます。

「定跡だけ」の暗記学習が上達を妨げる理由

定跡は重要ですが、ただ手順を丸暗記するだけの学習は、将棋の上達にはつながりません。

なぜなら、相手が定跡から少しでも外れた手(変化球)を指してきた瞬間に、次に何を指すべきか分からなくなってしまう「定跡切れ」を起こしてしまうからです。

また、定跡の手順は、その手順の裏にある「手筋(てすじ)」や「意図(狙い)」を理解してこそ生きた知識となります。

手筋とは、特定の局面で最善となる技術的な指し手のことで、定跡の各手順を構成する「将棋の基本文法」です。

暗記ではなく、「なぜこの手が最善なのか?」という理由(Why)を理解することこそが、定跡学習を実戦に役立つ応用力に変える鍵となります。

この意図を理解していれば、相手が定跡から少しでも外れた「未経験の局面」を指してきたとしても、慌てずに対応できます。

なぜなら、「この戦法の根幹は、玉を美濃囲いに囲って4筋からカウンターを狙うことだ」という戦略的な目標を理解しているため、その目標から逸脱しないように、自力で適切な次の一手(方針)を見つけ出すことが可能になるからです。

定跡学習が鍛える「大局観」と「リスク回避能力」

定跡を学ぶことで得られる効果は、単なる「最善手の知識」に留まりません。それは、将棋盤全体を見通す「大局観(たいきょくかん)」と、危険を避ける「リスク回避能力」を鍛えることにあります。

- 大局観の育成: 定跡には、「この戦法ではここが攻めの急所になる」「この囲いではこのマスが弱点になりやすい」といった、戦法の全体像と哲学が詰まっています。これを理解することで、盤面全体の中で「今、何を優先すべきか(攻めるか、守るか)」を判断する大局的な視点が養われます。特に重要なのは、「玉の安全確保を優先するか、攻めを継続するか」という攻守の判断です。

- リスク回避能力の向上: 定跡の多くは、相手の最善の対応を想定した上で、自玉が危険に晒されないように手順が組まれています。そのため、定跡を習得することで、「ここに玉を置くと危ない」「このタイミングで攻めると反撃される」といった、将棋における致命的なミスを避けるための感覚が磨かれます。これは、劣勢になっても簡単に玉を詰まされないという「粘り強さ」に直結し、終盤戦での逆転の可能性を高めます。

【実践】将棋定跡の効率的な覚え方と学習ステップ

将棋初心者が挫折せず、効率よく定跡を習得するための具体的な4つのステップを紹介します。

このサイクルを回すことで、知識を実戦で使えるスキルに変えましょう。

ステップ1:得意戦法を決めて定跡書を「1冊」に絞る

まずは前述の「棒銀」か「四間飛車」のどちらか一つの戦法を決め、その戦法に特化した初心者向けの定跡書を1冊選びます。無数の定跡を全て覚えるのは非現実的です。

最も重要なのは、「この本の内容は完全にマスターした」と言えるレベルまで、選んだ1冊を徹底的にやり込むことです。

これが、将棋の実力を支える強固な土台となります。複数の本に手を出さず、学習対象を絞ることで、効率よく知識を深掘りしましょう。

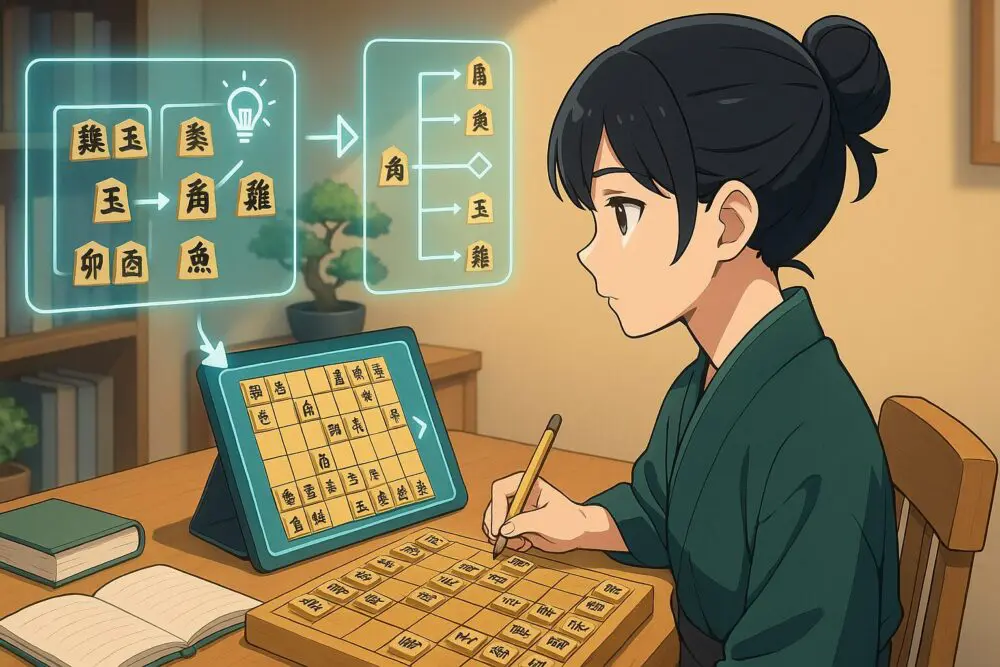

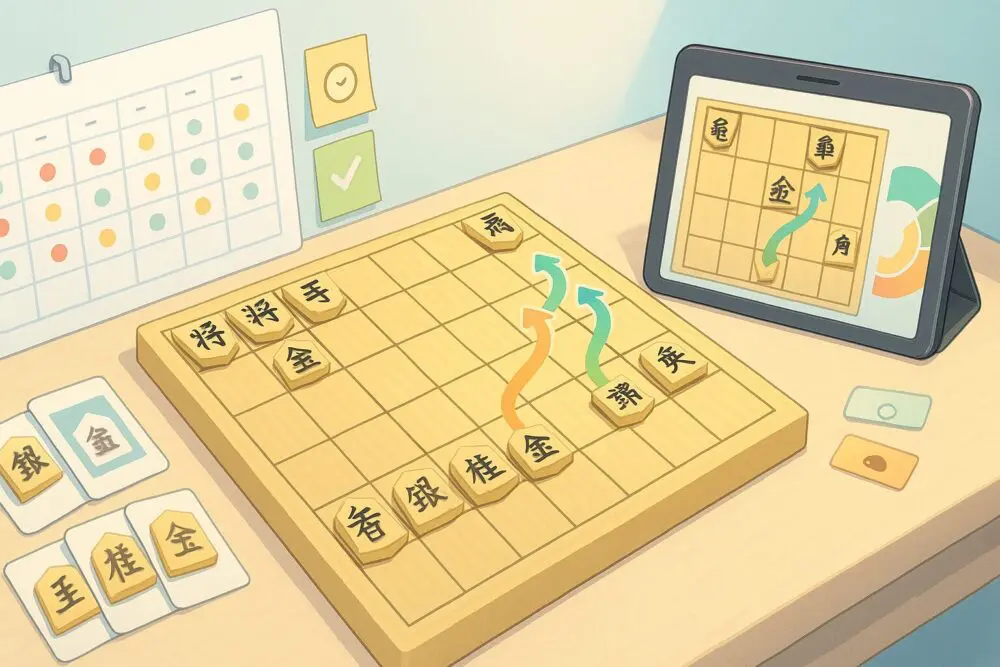

ステップ2:棋譜を「何度も並べて」手順と形を体で覚える

定跡書に書かれている手順を、実際に将棋盤の上で何度も並べてみましょう。これを「棋譜並べ(きふならべ)」と呼びます。

最初は10回、慣れたら30回、100回と反復します。頭で手順を追いかけるよりも、手が自然と動くレベルまで繰り返すことが重要です。

実物の将棋盤がなくても、将棋アプリやソフトの「棋譜再生機能」を活用すれば効果的に反復練習が行えます。

この反復練習により、その戦法の「形」や「駒の配置の美しさ」が体にしみつき、実戦で多少定跡から外れても、元の良い形に戻そうとする大局観が養われます。

ステップ3:「なぜその手を選んだか」手筋と意図を理解する

手順の暗記が終わったら、次は「なぜ、この手が最善なのか?」という意図を定跡書や解説を読んで深く理解します。

例えば、「ここで銀を4筋に進めるのは、将来的に飛車と連携して4筋を攻めるため」といったように、一手一手に込められた目的を知ることが応用力を生みます。

定跡の解説を読み進める際は、「この手は相手の次の攻めを防ぐ受けの手筋だ」といったように、その手が攻めなのか守りなのか、その背後にある戦略を考えるようにしましょう。

この「意図の理解」が、定跡から外れた局面でも戦法全体の哲学に基づいた適切な判断ができるようになる鍵です。

ステップ4:実戦で試す→疑問点を定跡書やソフトで確認する

覚えた定跡は、オンライン対局や友人との対局といった実戦で積極的に試します。インプットした知識をアウトプットしなければ、それは使える技術にはなりません。

実戦で「この手で困った」「定跡にはない変化になった」という疑問点が出たら、そこで初めて定跡書を読み返したり、高性能な将棋ソフト(AI)でその局面を検証したりします。

将棋ソフトは、定跡のさらに先の手まで教えてくれるため、現代将棋における最善手を確認するには最も信頼できるツールです。

この「実践と理論の往復」こそが、定跡を活きた知識に変え、将棋のスキルを向上させる最も効果的な方法です。

【将棋定跡本の選び方】棋力別・戦法別の最適解

定跡本を選ぶことは、将棋学習の成否を分けます。自分の棋力と目的に合わせて最適な本を選びましょう。

【入門者向け】オールマイティな「基本定跡ガイド」系

将棋のルールは分かるが、まだどの戦法が得意か分からないという入門者には、居飛車・振り飛車の主要な戦法を広く浅くカバーしている「全戦法対応 将棋・基本定跡ガイド」のような書籍がおすすめです。

- 選定ポイント: 局面図が多く、解説が簡潔で分かりやすいこと、専門用語の解説が丁寧なこと。難解な手順の変化は深追いせず、基本的な指し方のみに絞られているものが良いでしょう。

- メリット: 全体の流れと各戦法の雰囲気を掴むことができ、ステップ1で「得意戦法を決める」ための比較検討がしやすくなります。まずは色々な戦法を触れてみて、自分に合う「感覚」を養うことが大切です。

初級者向け:戦法に特化した「指しこなす本」や1手ずつ解説するシリーズ

基本的な駒の動かし方をマスターし、ステップ1で棒銀や四間飛車など得意戦法を定めた初級者には、特定の戦法に徹底的に特化した書籍を選びましょう。

例として、振り飛車党には藤井猛九段の「四間飛車を指しこなす本」シリーズ、1手ずつ解説するシリーズの「角換わり棒銀」のような書籍が、その戦法の哲学や狙いを深く解説しています。

- 選定ポイント: その戦法の第一人者や著名な棋士が書いた本を選ぶ(情報の権威性が高い)。手順だけでなく、その戦法が持つ哲学」や「崩し方」といった深掘りされた解説があるかを確認しましょう。

- メリット: 手順を暗記するだけでなく、その戦法が目指す理想形や、相手が間違えた時の攻め筋などを理解でき、応用力が飛躍的に向上します。

【中級者へのステップ】特定の「急戦・持久戦」対策本

基本定跡をマスターし、さらに勝率を上げたい中級者へのステップアップとして、自分が選んだ戦法に対する「相手の対策」に特化した本を選びます。

例えば、四間飛車を指しているなら、「対四間飛車急戦対策」や「四間飛車破り」といったタイトルがつく書籍です。

- 選定ポイント: 相手の得意戦法に対する防御法や、逆に相手が苦手な展開に持ち込むための手順(誘導)が詳しく書かれている本。この段階では、単なる受け方だけでなく、「相手の攻撃を逆用して攻める」という高度な発想も学ぶべきでしょう。

- メリット: 実戦で何度も負けている特定のパターン(例:四間飛車に対する45歩早繰り銀など)を克服できます。これにより、相手の得意な土俵に持ち込まれず、自分のペースで戦えるようになります。

よくある質問(FAQ)

Q 序盤で定跡不足はどれほど不利?

手損と悪形を招き、中盤以降も圧力を受け続けます。最善に近い進行を外さないことが重要です。

Q 定跡は暗記だけで十分でしょうか?

暗記だけでは定跡外れに対応できません。手筋と狙いを理解して応用力を養います。

Q 居飛車と振り飛車はどう選ぶべき?

先制攻撃重視なら居飛車、堅陣から反撃重視なら振り飛車を選び、一つに絞って学びます。

Q 棒銀を学ぶメリットは何ですか?

飛車と銀の連携、突破点への駒の集中、速度感の判断を体系的に習得できます。

Q 四間飛車の強みと学習効果は?

美濃囲いで玉が堅く、受けとカウンターの技術が磨けます。じっくり戦えるのが特徴です。

Q 駒の連携を高めるための要点は?

小駒を大駒の影に置き利きを重ねます。単独突進を避け、攻防の要所に戦力を集中します。

Q 居玉が危険とされる理由は何か?

守り駒が薄く全方位から攻撃を受けやすいためです。早期に適切な囲いを完成させます。

Q 定跡を効率よく覚える手順は?

戦法を一つに絞り、棋譜並べ反復→意図理解→実戦→検証のサイクルを回します。

Q 将棋ソフトはいつ活用すべきですか?

実戦で生じた疑問局面の検証に用います。候補手を確認し理解を更新します。

Q 学習の停滞を打破するコツは?

囲いと連携の基礎に戻り、短い反復課題で成功体験を積みます。一本化した戦法で検証します。

まとめ

この記事では、将棋初心者が戦法・定跡を知らないことで生じるリスクと、その回避法(おすすめ戦法・学習手順・本の選び方)を解説しました。

要点をまとめると以下の通り。

- 定跡・戦法を知らないと序盤で手損が増え、駒の連携不全や居玉で一方的に崩されやすい。

- まずは「居飛車 or 振り飛車」を選び、居飛車なら棒銀+舟囲い、振り飛車なら四間飛車+美濃囲いで“攻め/受け”の型を身につける。

- 学び方は「1冊をやり切る→棋譜並べ反復→意図(手筋)理解→実戦検証」の循環。定跡は丸暗記でなく“なぜ最善か”の理解が肝。

将棋の序盤運びでは、玉の囲い・駒の連携・得意戦法の一本化が重要なポイントとなります。

定跡学習では、ぜひこのポイントを押さえて、棒銀または四間飛車を1本選択し、1冊を徹底反復→実戦→AI/書籍で振り返るサイクルを回してみてください。