PR

・入門者や初級者に一番効果がある上達法がわかる

・棋力差を基準に手合い割を決定→落とす駒の種類と枚数→その手合いでの学習テーマ確認

・八枚・六枚で大駒運用を体得→四枚→二枚で囲いと攻守バランス→平手へ橋渡し

将棋を始めたばかりのころ、経験者の方と対局して、あっという間に負かされてしまった経験はありませんか?

「もっと手加減してよ!」と思うかもしれませんが、将棋は一度有利になると、なかなか逆転が難しいゲームです。

かといって、上級者がわざと「変な手」を指して手加減するのも、お互いにとって楽しくありません。

そんな、強さが違う二人が「お互いに真剣勝負を楽しめる」ようにするための素晴らしい仕組みが、将棋の「駒落ち(こまおち)」です。

この記事では、将棋のハンデ戦である「駒落ち」の基本ルールから、駒落ちを使った効率的な上達法、学習におすすめの書籍まで、初心者の方にもわかりやすく徹底的に解説します。

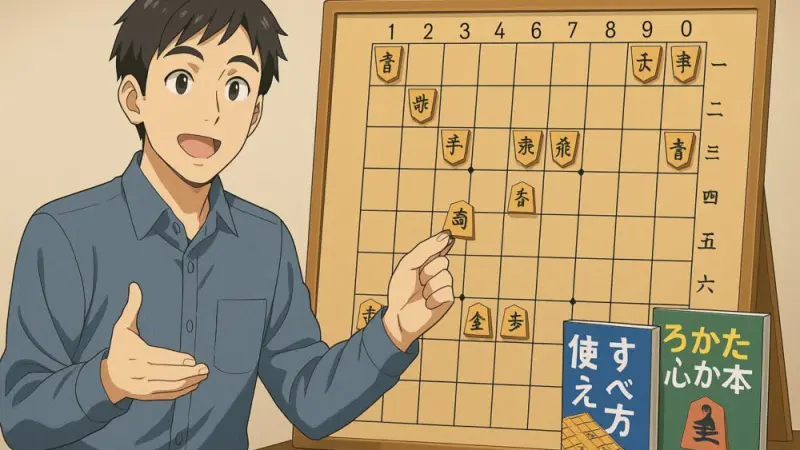

将棋の駒落ちとは?基本ルールと手合い割を解説

まずは「駒落ち」が一体何なのか、その基本的な考え方から見ていきましょう。

駒落ちの定義と目的(公平性の確保)

「駒落ち」とは、将棋の棋力(きりょく:将棋の強さのことです)に差がある二人が対局するときに使う、公式なハンデキャップルールです。

強い方(「上手(うわて)」と呼びます)が、対局開始前に、自分の駒の一部を盤上から取り除きます。これを「駒を落とす」と言います。

一方、ハンデをもらう弱い方(「下手(したて)」と呼びます)は、すべての駒を使って戦うことができます。

なぜこんなことをするのでしょう? 例えるなら、将棋は「かけ算」のゲームに近い側面があります。駒の価値や動かし方を完璧に知っている上級者と、まだ足し算(駒の動かし方)を覚えたての初心者が戦うと、その差はどんどん開いてしまいます。

プロボクサーとボクシングジムに入会したばかりの人が、同じグローブで殴り合うようなものです。

これでは、初心者は一方的に負けるだけで楽しめませんし、上級者も練習になりません。

駒落ちは、この「強さの差」を、落とす駒の数や種類で調整し、お互いが「うーん」と頭を悩ませるような、真剣勝負が楽しめる「ちょうどいい勝負」にするための、非常に優れた仕組みなのです。

また、初心者にとっては、将棋の基本的な駒の動かし方や「どうやって攻めれば勝てるのか」を学ぶための、「実戦的な練習問題」という大切な目的も持っています。

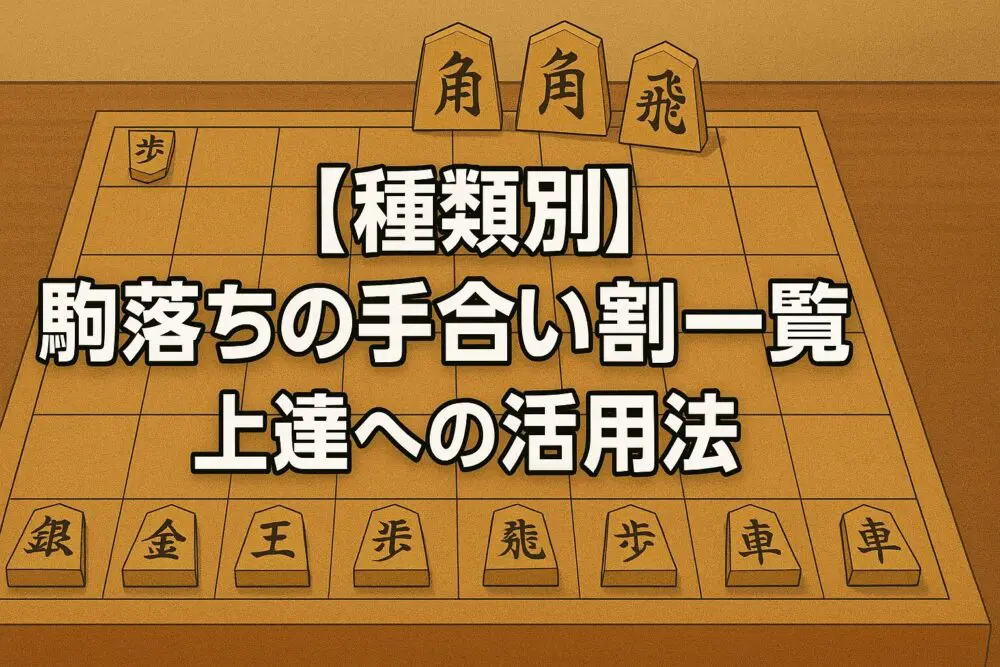

棋力差に応じた「手合い割」の目安と種類

では、具体的にどれくらい駒を落とすのでしょうか。 このハンデキャップの種類(どの駒を何枚落とすか)のことを、「手合い割(てあいわり)」と呼びます。

二人の棋力差が大きければたくさん駒を落とし(例:八枚落ち)、差が小さければ少なくします(例:角落ち)。

将棋道場や大会では、実力を示す「段」や「級」の差に応じて、この手合い割が決められていることが一般的です。

以下は、代表的な手合い割の種類と、棋力差の目安、そしてその手合いで何を学ぶべきかをまとめた表です。

| 手合い割の名称 | 落とす駒(上手側) | 棋力差の目安(段級位) | 下手(ハンデ側)が学ぶべきポイント |

|---|---|---|---|

| 平手(ひらて) | (なし) | 同格 | (ハンデなしの通常対局) |

| 香落ち(きょうおち) | 香車(左) | 1階級差 | 端(はし)からの攻めとその対処法 |

| 角落ち(かくおち) | 角行 | 2階級差 | 角がいないことによる隙の攻防 |

| 飛車落ち(ひしゃおち) | 飛車 | 3階級差 | 攻めの主役「飛車」がいない戦い方 |

| 飛香落ち(ひきょうおち) | 飛車、香車(左) | 4階級差 | 攻守のバランス感覚 |

| 二枚落ち(にまいおち) | 飛車、角行 | 4〜6階級差 | 大駒(飛車・角)を使った攻めの連携 |

| 四枚落ち(よんまいおち) | 飛車、角行、香車(両方) | 6〜8階級差 | 攻めの基本形、守りの構築 |

| 六枚落ち(ろくまいおち) | 飛車、角行、香車(両方)、桂馬(両方) | 8〜10階級差 | 駒の連携と基本的な攻め筋 |

| 八枚落ち(はちまいおち) | (上の6枚)+銀将(両方) | 10階級差以上 | 駒の動かし方、王様の捕まえ方 |

※棋力差の目安は、道場や団体によって異なる場合があります。

変則手合いとは?特定の戦術を磨くための駒落ち

上の表にあるものが、伝統的で一般的な手合い割です。 これとは別に、特定の練習目的のために行われる「変則手合い(へんそくてあい)」も存在します。

例えば、「上手は『穴熊(あなぐま)』という非常に硬い囲い(王様の守り方)を使うのが得意だけど、下手はそれがどうしても崩せない」という悩みがあったとします。

この場合、練習のために「上手は穴熊を禁止する」というルールにしたり、あるいは「上手は飛車・角・桂馬を落とす(飛角桂落ち)」といった特殊な設定にしたりします。

これは、総合的な棋力差を埋めるというよりは、特定の戦術や苦手なパターンを克服するための「特訓メニュー」や「テーマ練習」のようなものだと考えてください。

【種類別】駒落ちの手合い割一覧と上達への活用法

駒落ちにはたくさんの種類がありますが、初心者が上達していく過程で特に重要な手合い割について、その活用法を掘り下げてみましょう。

八枚落ち・六枚落ち:将棋の基礎と大駒の使い方を学ぶ

これらは、最もハンデが大きい手合い割で、まさに「初心者向けのドリル」です。

上手は王様と金・銀(八枚落ちでは王様と金だけ)しかなく、基本的に守る専門です。 一方、下手(あなた)は、将棋で最も強力な駒である「飛車(ひしゃ)」と「角(かく)」を両方持っています。

この二つを合わせて「大駒(おおごま)」と呼びます。

ここでの目標は、ただ一つ。この「大駒」をいかに上手に使って、上手の王様を捕まえる(詰ます)か、です。

- 飛車(龍王): 縦横無尽に動ける飛車を、相手陣地に侵入させて「成る」(裏返すこと)と、最強の「龍王(りゅうおう)」にパワーアップします。斜めにも動けるようになり、まさに無敵です。

- 角(龍馬): 斜めにどこまでも進める角を「成らせる」と、「龍馬(りゅうま)」になります。飛車の動き(縦横)が加わり、これも非常に強力です。

八枚落ちや六枚落ちでは、まずこの「大駒を成らせる」ことの強さと、その使い方を体で覚えることが最大の目的です。

四枚落ち・二枚落ち:平手への橋渡しとなる戦術的駒落ち

将棋のルールを覚え、大駒の動かし方にも慣れてきたら、この手合い割に挑戦です。

上手側に守りの駒(四枚落ちでは桂馬、二枚落ちではさらに金銀)が加わり、盤上が一気に複雑になり、本格的な将棋に近くなります。

特に「二枚落ち」は、駒落ちの卒業試験とも言われ、これをマスターすれば初段(アマチュアの強さを示す一つの大きな目標)も夢ではありません。

下手はまだ最強の飛車・角を持っていますが、上手もそれなりに駒が揃っているため、ただ攻めているだけでは勝てなくなります。

ここで学ぶのは、「自分の王様を守る(囲う)」ことの重要性と、「攻めの駒と守りの駒のバランス」です。

平手(ハンデなし)で戦うための、総合力が試され始める、非常に重要なステップとなります。

下手(ハンデ側)の攻め方の原則:大駒の活用と連携

駒落ちで下手が勝つための最大の原則は、一貫しています。それは「持っている駒、特に大駒(飛車・角)を最大限に活用すること」です。

上手は駒が少ないのですから、必ずどこかに守りが薄い場所(弱点)があります。

例えるなら、下手(あなた)は攻撃ヘリ(飛車)と戦闘機(角)という強力な航空戦力を持っているのに対し、上手は歩兵(歩)と数台の戦車(金銀)しか持っていないようなものです。

空からの攻撃(大駒の広い利き)を活かさない手はありません。

ただし、飛車と角がバラバラに動いていては、上手にうまく迎撃されてしまいます。

飛車と角が連携して相手の弱点を狙うこと、例えば「飛車で王様を横から狙い、角で斜めからサポートする」といった、「駒の連携」を意識することが勝利への近道です。

駒落ちで効率よく上達するための具体的な学習ポイント

駒落ちで対局することは、それ自体が素晴らしい学習ですが、さらに効率よく上達するために意識すべきポイントを3つご紹介します。

「玉の安全」と「数の攻め」の感覚を徹底的に身につける

駒落ちでなかなか勝てない人の多くは、攻めることに夢中になって、自分の王様(玉)の守りを忘れています。これを「玉が薄い」と言います。 上手は、たとえ駒が少なくても、一瞬の隙を突いて下手の王様を捕まえる(詰ます)プロフェッショナルです。

まずは、対局が始まったら、自分の玉を安全な場所(主に自陣の端の方)に移動させ、金や銀で囲ってあげる「囲い」を作るクセをつけましょう。家(囲い)をしっかり作ってから、攻めに出かけるイメージです。

もう一つが「数の攻め」という感覚です。 これは将棋の攻めにおける最も基本的な考え方で、「相手の守り駒1枚に対して、自分の攻め駒2枚以上で攻撃する」というものです。

例えば、相手が「金」1枚で守っている大切な地点があるとします。そこに自分の「飛車」と「銀」の2枚で攻め込めば、たとえ駒を交換することになっても、必ずこちらが有利になります(2対1なので)。

駒落ちでは、下手の方が圧倒的に駒の数が多いのですから、この「数の攻め」を非常に実践しやすい環境です。この感覚を徹底的に身につけましょう。

上手(駒落ち側)の指し方:受けの練習と戦術制限の意識

もしあなたが上級者で、初心者に教えるために上手(駒を落とす側)を持つ場合は、意識すべきことが変わります。上手は「勝つこと」が第一の目的ではありません。

上手は、下手に「正しく攻めさせる」ための、最高の練習相手になる必要があります。

少ない駒でいかに粘り強く「受ける」か、下手の猛攻をギリギリで凌ぎ、あわよくば逆転のチャンスをうかがうか、という「受けの技術」を磨く絶好の機会になります。

また、初心者がまったく対応できないようなトリッキーな手や、難解なカウンター(例えば、二枚落ちなのにいきなり攻め潰すなど)は、教育的な観点からは控えるべきです。

下手のレベルに合わせて、あえて攻め筋を限定してあげたり、下手が練習したい戦法をうまく誘導してあげたりする「戦術制限」の意識も、指導対局としては大切です。

駒落ちで身につけた知識を「平手」に応用する方法

「駒落ちはハンデ戦だから、平手(ハンデなし)とは別物でしょう?」と思うかもしれませんが、それは大きな誤解です。

駒落ちで学んだ知識や感覚は、すべて平手に応用できます。

- 「八枚落ち」で学んだ大駒の威力 → 平手で飛車や角を成らせる(龍王・龍馬を作る)ことの重要性を理解できます。

- 「二枚落ち」で学んだ大駒の連携 → 平手で相手の囲いを崩すとき、飛車と角をどう連携させるか、その攻め筋がそのまま使えます。

- 「四枚落ち」で学んだ「数の攻め」 → 平手の中盤戦(本格的な戦い)で、どの地点を攻めれば有利になるかを見極める基礎体力となります。

- 「駒落ち」で学んだ「玉の囲い方」 → 平手でも、玉を安全に囲うことは勝敗を分ける最重要事項です。

駒落ちは、将棋の「攻め」「守り」「駒の連携」といった重要な要素を、パーツごとに分解して学べる、非常によくできた学習システムなのです。

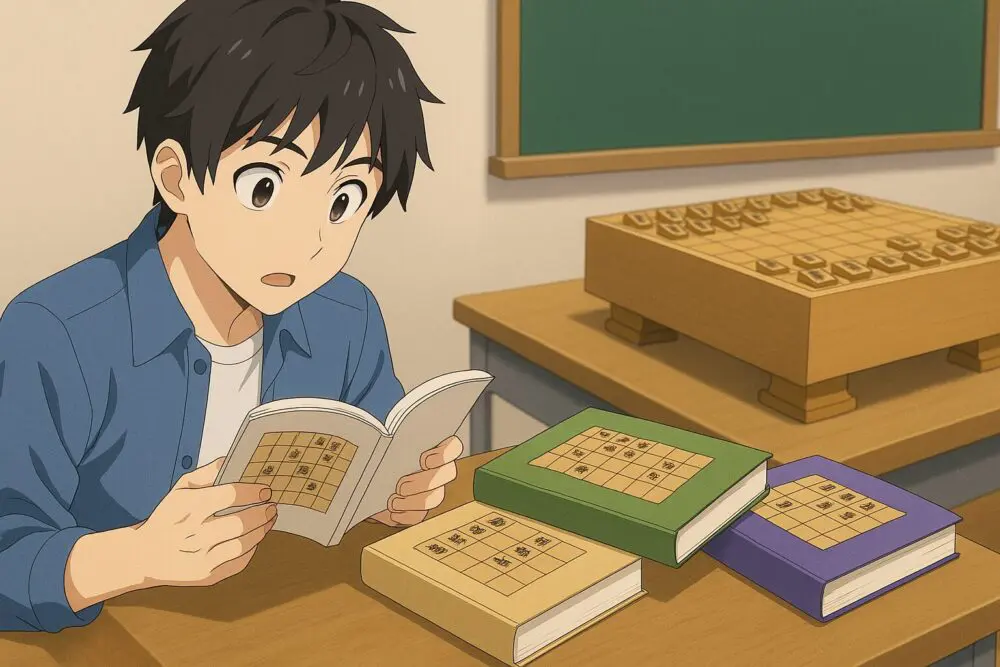

将棋の駒落ち定跡学習におすすめの書籍3選

駒落ちにも、効率よく勝つための決まった手順(パターン)があります。これを「定跡(じょうせき)」と呼びます。 闇雲に指すよりも、定跡を学ぶことで、駒落ちの「急所」がわかり、上達がスピードアップします。

ここでは、駒落ち学習に非常におすすめの書籍を3冊ご紹介します。

所司和晴七段『駒落ち定跡』(藤井聡太竜王も推薦)

これは「駒落ちの教科書」「バイブル」と呼ばれるほど有名な、決定版とも言える一冊です。

著者である所司和晴(しょし かずはる)七段は、多くのプロ棋士を育てた名伯楽(優れた指導者)として知られています。

また、所司和晴七段『駒落ち定跡』(新装版)は、羽生善治九段が「ふっと気がついてみると、以前よりも前進している自分を感じられる本」と推薦しており、藤井聡太竜王も「私も将棋を覚えたての頃には、この本を読んで勉強をしました」とコメントしています。

「ふっと気がついてみると、以前よりも前進している自分を感じられる本」

— 羽生善治九段(マイナビ出版『【新装版】駒落ち定跡』商品ページ)

出典:マイナビ出版 将棋情報局「私も将棋を覚えたての頃には、この本を読んで勉強をしました。」

— 藤井聡太竜王(同上)

出典:マイナビ出版 将棋情報局

この本は二枚落ちを中心に、四枚落ち、六枚落ちなど、主要な手合い割の定跡が非常に体系的に網羅されています。

下手がどう指すべきか、それに対して上手がどう受けてくるかを、順を追って学ぶことができます。「どれを買えばいいか迷ったら、まずこの一冊」と言える定番中の定番です。

一つの戦法で戦う『棒銀と中飛車で駒落ちを勝て!』

「たくさんの定跡を覚えるのは大変だ…」という方におすすめなのがこちらです。

将棋には、攻め方のスタイルとして、飛車を元の位置(右側)のまま使う「居飛車(いびしゃ)」と、飛車を左側や中央に移動させて使う「振り飛車(ふりびしゃ)」があります。

この本は、居飛車の代表的な攻め方である「棒銀(ぼうぎん)」と、振り飛車の代表的な戦法である「中飛車(なかびしゃ)」の二つに絞り、その戦法で各駒落ちを戦い抜こうという、非常に実践的なコンセプトの本です。

著者はプロ棋士である、高橋道雄九段で、

初心者の方でも、まず得意な戦法を一つか二つ決めて、それを各駒落ちでどう応用していくかを学べるため、戦い方をシンプルにしてくれる一冊です。

新発想:得意戦法で全てを戦う『駒落ち新定跡』

こちもプロ棋士である、高橋道雄九段による比較的新しい考え方に基づいた定跡書です。

従来の駒落ち定跡は、やや「駒落ち専用の指し方」という側面があり、下手は守りを固めてから攻める、といった型が決まっている面がありました。

しかしこの本は、「どうせなら、平手(ハンデなし)で自分が使いたい得意戦法を、駒落ちの時から練習しよう」という非常に積極的な発想に立っています。

例えば、平手で「ゴキゲン中飛車」という戦法を使いたいなら、二枚落ちでも四枚落ちでも、最初からその戦法を目指して指してみよう、というアプローチです。

駒落ちを「ハンデ戦」としてだけでなく、「平手で勝つための練習台」として、より積極的に活用したいという、中級者以上の方にもおすすめです。

よくある質問(FAQ)

最後に、駒落ちに関して初心者の方が抱きがちな疑問にお答えします。

Q 駒落ちの目的と公平性の確保は?

棋力差を落とす駒で調整し、双方が真剣勝負を楽しめる「ちょうどいい勝負」にするための公式ハンデです。

Q 手合い割は何を基準に決めますか?

段級位などの棋力差を目安に、落とす駒の種類と枚数を決めます。道場や団体で運用は異なる場合があります。

Q 八枚・六枚落ちで初心者が学ぶ要点は?

飛車・角を成らせて活用する大駒運用の基礎と、詰ませるまでの実戦感覚を身につけます。

Q 四枚・二枚落ちの学習上の位置づけは?

平手に近づく橋渡し段階で、囲いによる玉の安全と攻守のバランスを学びます。二枚落ちは卒業試験とされます。

Q 下手の攻め方の基本原則と狙いは?

持ち駒、とくに飛車・角の連携を最大化し、守りの薄い地点を一貫して狙います。

Q 数の攻めとは具体的にどう指す?

相手の守り1枚に対し自分は2枚以上をぶつける発想で、交換になっても有利を確保します。

Q 上手が意識すべき指導対局の姿勢は?

少ない駒で粘り強く受け、下手に正しく攻めさせる練習相手となり、難解な奇策は控えます。

Q 変則手合いはどんな目的で使う?

特定の戦術や苦手パターンの克服を狙うテーマ練習として用います。例として戦法禁止や飛角桂落ち等があります。

Q 駒落ちの学びを平手へどう応用?

大駒の成りの重要性、連携攻め、数の攻め、玉の囲い方などは平手でもそのまま役立ちます。

Q 駒落ち定跡のおすすめ書籍は三冊?

『駒落ち定跡』『棒銀と中飛車で駒落ちを勝て!』『駒落ち新定跡』が挙げられます。

まとめ

この記事では、将棋の「駒落ち(手合い割)」の基本ルールから上達への活用法、学習に役立つ書籍までをわかりやすく解説しました。

要点をまとめると以下の通り。

- 駒落ちは棋力差を埋めて「真剣勝負を楽しむ」ための公式ハンデで、落とす駒の種類=手合い割によって難度と学べるテーマが変わる。

- 下手側は飛車・角など大駒の連携と「数の攻め」を徹底、同時に自玉の安全(囲い)を最優先することが勝利の近道。

- 八枚・六枚で大駒の威力→四枚・二枚で実戦力→平手へと段階的に橋渡しでき、定跡学習(所司本ほか)が上達を加速する。

駒落ちでは「大駒の連携」と「玉の安全(囲い)」の両立が重要なポイントとなります。

駒落ちでは、ぜひこのポイントを押さえて、得意戦法を1〜2つに絞り、定跡で型を作りながら実戦で反復してみてください。

将棋初段になる勉強法を詳しく知りたい方は【将棋アマチュア初段を目指す】効果的な将棋勉強法と本まとめもどうぞ