PR

・選定順:棋風タイプ→持ち時間→先後→居飛車/振り飛車→具体戦法

・初心者は診断で1戦法を固定→兄弟戦法へ段階的に拡張します。

・早指しは速攻、長考は持久。先手は主導、後手は受け・カウンターを基本とします。

将棋を始めたばかりの皆さん、「戦法って難しそう…」「どれを選べばいいかわからない」と悩んでいませんか?

プロ棋士の華やかな一手に憧れても、いざ自分で指してみると、どう動かせばいいのか分からなくなってしまう。

実は、将棋がなかなか上達しないのは、才能やセンスの問題ではなく、「自分と戦法の相性」が原因かもしれません。

これは、得意な料理で勝負するのと同じです。

例えば、あなたはパスタを完璧に作るのが得意なのに、無理して複雑なフレンチのフルコースに挑んでも、最高の味は出せませんよね。

将棋も同じで、あなたの得意な分野を活かせる戦法を選ぶことが、上達への一番の近道です。無理に流行の戦法を覚えるのではなく、自分にぴったりの戦法を見つけることこそが、上達への最短ルートなのです。

この記事では、アマチュア初段である私が監修し、あなたの性格や思考パターン、さらには発達特性といったユニークな視点から、あなただけの「最高の戦法」を見つける方法を徹底解説します。

最新記事の公開や既存記事の訂正・追記は、運営X(@yurushogi_blog)で随時お知らせしています。

なぜ「自分に合う戦法」を選ぶことが重要なのか?

才能やセンスより「相性」が勝率を左右する理由

「将棋は才能だ」と思われがちですが、それは大きな誤解です。将棋はチェスや囲碁と同じく、論理と戦略のゲーム。

生まれ持った才能よりも、どれだけ自分に合った戦法を深く理解し、実践できるかが勝敗を分ける鍵となります。自分と相性の良い戦法を選ぶことは、野球で言えば、得意なコースに来た球だけを打つことと同じです。

あなたの強みを最大限に活かし、弱点を補ってくれる戦法を選べば、自然と勝率は安定していきます。

逆に、自分の性格と合わない戦法を選んでしまうと、無理な指し方をすることになり、ミスを連発してしまいます。

例えば、せっかちな人がじっくりと時間をかける持久戦法を選ぶと、途中で飽きてしまったり、待ちきれずに無謀な攻撃を仕掛けてしまいがちです。

持ち時間や先手・後手で戦法の有利不利は激変する

一口に「将棋」といっても、持ち時間によって戦法は大きく変わります。例えば、10分切れ負けのような短い持ち時間の将棋(早指し戦)では、じっくりと駒を配置していく持久戦は不向きです。

時間をかけずに一気に相手陣に攻め込む速攻戦が有効となります。一方、持ち時間が長い将棋では、相手の弱点を探し、時間をかけて丁寧に攻める持久戦が威力を発揮します。

また、先手(最初に駒を動かす人)と後手(二番目に動かす人)でも、戦法選びは重要です。先手は最初に主導権を握る立場であり、自分が得意な土俵に持ち込みやすいという利点があります。

一方、後手は相手の出方を見てから、それに合わせた戦略を立てる「受け」や「カウンター」が得意な戦法が有効となります。

このように、対局の条件に応じて戦法を変える知識があれば、あなたの勝率はさらに向上するでしょう。

発達特性から見る将棋戦法との相性診断

近年、将棋の学習法として、個人の特性に合わせたアプローチが注目されています。

特に、発達障害の特性を理解することで、将棋の上達が飛躍的に伸びることも少なくありません。

ここでは、特定の特性と将棋戦法との相性について解説します。

ADHDの特徴とは?

A DHDの特徴

- ADHD(注意欠陥・多動性障害)傾向の特性と相性の良い戦法:ADHDの特性として、一つのことに集中し続けるのが苦手な反面、興味を持ったことには圧倒的な集中力を発揮する「過集中」という強みがあります。また、新しいアイデアを次々と生み出す「創造性」も得意です。こうした特性を持つ人には、定跡から外れた一発勝負の力戦や、序盤から激しい攻め合いになる速攻戦が向いています。短時間で決着がつくため、集中力が途切れる前に勝負が決まるのも大きな利点です。

科学的根拠(ADHD)

ADHDの「過集中(Hyperfocus)」

“Adults with ADHD often report episodes of long-lasting, highly focused attention.”

〔成人ADHDでは、長時間持続する強い集中(過集中)がしばしば報告される〕 [PubMed]示唆: 興味が点火した局面で没頭度が上がりやすく、速攻・能動的な戦法と整合。

ADHDと過集中の関連(定量)

“We found a small positive correlation between hyperfocus frequency and ADHD symptoms.”

〔過集中頻度とADHD症状に小さいが有意の相関〕 [University of Groningen Research Portal]示唆: 仕掛け主導・テンポ速い展開が適合しやすい。

遅延回避(Delay Aversion)仮説

“ADHD behaviors may reflect a preference for immediate over delayed reward.”

〔ADHD行動は即時報酬志向を反映しうる〕 [ScienceDirect]示唆: 短手数で主導権を取る設計がモチベ維持に有利。

ADHD:動機づけ要因と症状(レビュー)

“Delay aversion theory… rekindling interest in motivational processes as explanatory factors.”

〔遅延回避理論は動機づけ過程を症状説明に位置づける〕 [PMC]示唆: 仕掛け・得点化の早い局面はモチベーション維持に寄与。

※ 本節は一般的傾向の説明であり、医療的助言ではありません。

ASDの特徴とは?

ASDの特徴

- ASD(自閉スペクトラム症)傾向の特性と相性の良い戦法:ASDの特性として、特定の分野に深い興味を持ち、ルールやパターンを徹底的に学ぶ「こだわり」や、細かい部分への高い「注意深さ」があります。こうした強みは、将棋の学習に非常に適しています。定跡(将棋の決まった手順)を徹底的に覚え、完璧に再現することを得意とするため、居飛車のような緻密な駒組みと深い読みが求められる戦法と相性が良いです。また、相手のミスを見逃さない洞察力も強みとなります。

科学的根拠(ASD)

詳細志向・知覚特性(EPF理論)

“Enhanced perceptual processing of simple information in ASD.”

〔ASDでは低次知覚情報の強化がみられる〕 [ScienceDirect]示唆: 定型形・手順再現を要する学習(例:居飛車・定跡)と親和。

ルール・パターン学習(Systemizing)

“The autistic brain… highly tuned to systemize, the ultimate pattern-detector.”

〔ASDはシステマイズ(規則抽出)傾向が高い〕 [Autism Research Centre]示唆: 定跡の体系化・反復に強み。

数学・規則性への親和(大規模検証)

“Enhanced math achievement… driven by a tendency toward systemizing.”

〔数学成績の高さはシステマイズ傾向に起因〕 [Nature]示唆: 規則性の強いパターン学習(矢倉・雁木等)で力を発揮。

特殊な関心と内発的動機づけ

“Intrinsic motivation may be an important driver for engagement in special interests.”

〔内発的動機が特別な関心の関与を駆動〕 [Vrije Universiteit Amsterdam]示唆: 好きな戦型を深掘り・長期学習する戦略と親和。

※ 個人差が大きいため、実戦での手応えに応じて微調整してください。

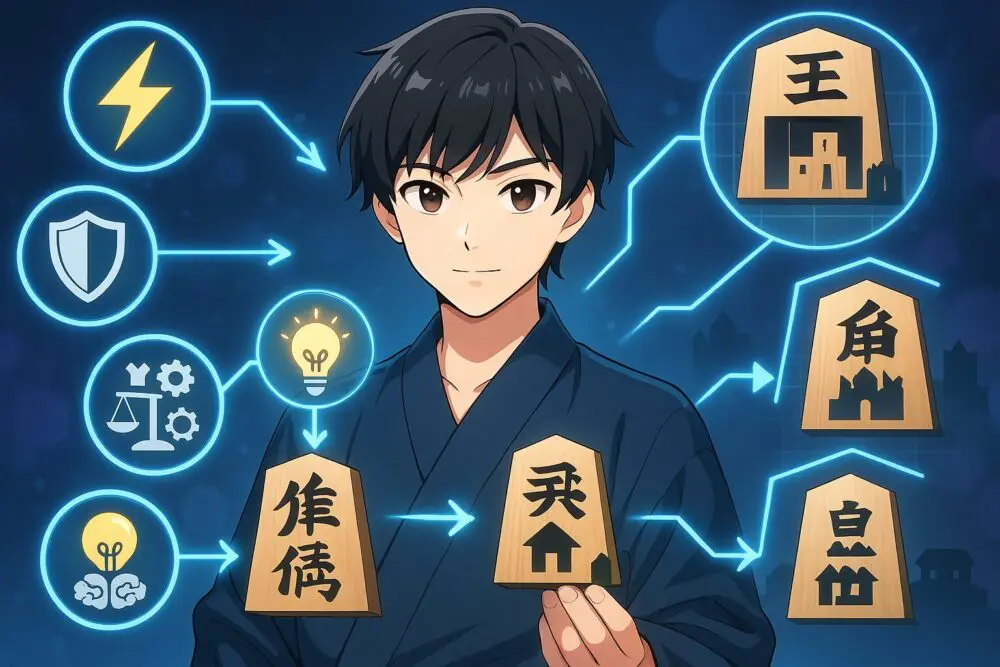

【診断チャート】あなたの性格・棋風・発達特性から得意戦法を見つけよう

診断の進め方と結果の見方

これから、あなたにぴったりの将棋戦法を見つけるための簡単な診断を行います。以下の質問に「はい」か「いいえ」で答え、あなたの棋風や性格を分析してみましょう。

診断結果は、大きく分けて4つのタイプに分類されます。

- 攻撃型: 常に攻めの姿勢を崩さない、積極的なタイプ。

- 受け型: 相手の攻めを冷静にしのぎ、反撃のチャンスをうかがうタイプ。

- 持久戦派: じっくりと駒を組み、時間をかけて相手を追い詰めるタイプ。

- 速攻派: 序盤から積極的に仕掛け、短時間で決着をつけたいタイプ。

Yes/No分岐チャート(30秒)

- Q1:先に仕掛けて主導権を取りたいですか?

- はい → Q2 / いいえ → Q3

- Q2:持ち時間は3〜5分などの早指しが多いですか?

- はい → 【タイプA:攻撃型(速攻派)】

- いいえ → Q4

- Q3:まず玉を堅く囲ってから反撃したいですか?

- はい → 【タイプB:受け型(カウンター)】

- いいえ → Q5

- Q4:同じ形を反復して深く研究するのが好きですか?(再現性重視)

- はい → 【タイプC:持久戦派(居飛車本格)】

- いいえ → 【タイプD:バランス型】

- Q5:大駒(飛・角)を“さばく”展開が得意・好きですか?

- はい → 【タイプD:バランス型(振り飛車寄り)】

- いいえ → Q6

- Q6:形のわかりやすさ(定跡の見通し)を特に重視しますか?

- はい → 【タイプB:受け型(四間飛車入門)】

- いいえ → 【タイプC:持久戦派(雁木・持久四間)】

用語補足:速攻は短手数で仕掛ける方針、持久戦は囲いを整えてからじっくり戦う方針、さばきは大駒(飛・角)を活発に働かせて渋滞を解消する技術です。

【診断結果】タイプ別おすすめ戦法(入門〜中級の導線)

それでは診断チャートの結果に基づいて、あなたに合った戦法を具体的に紹介します。

| タイプ | ねらいの核心 | 居飛車の入口 | 振り飛車の入口 | ひとことで言うと |

|---|---|---|---|---|

| A 攻撃型(速攻派) | 早仕掛けで主導権、迷いを減らす | 角換わり棒銀/急戦矢倉/早繰り銀 | ゴキゲン中飛車/石田流三間/向かい飛車 | 銀を“槍”にして一直線に刺す、分かりやすい勝ち方 |

| B 受け型(カウンター) | まず堅く、美濃や矢倉から反撃 | 右玉/矢倉 | 四間飛車(美濃囲い)/三間飛車 | 傘の下で相手の暴風をやり過ごし、晴れ間で反撃 |

| C 持久戦派(居飛車本格) | 形を整え、厚みで押す読み合い | 角換わり/横歩取り/相掛かり | 持久四間(美濃→銀冠) | 地図を持ち、迂回路も把握して進むタイプ |

| D バランス型(相手に合わせる) | 先後や相手策で柔軟に変更 | 相掛かり/雁木 | 中飛車(対抗・相振) | 交通整理が得意。渋滞なら車線変更して前へ |

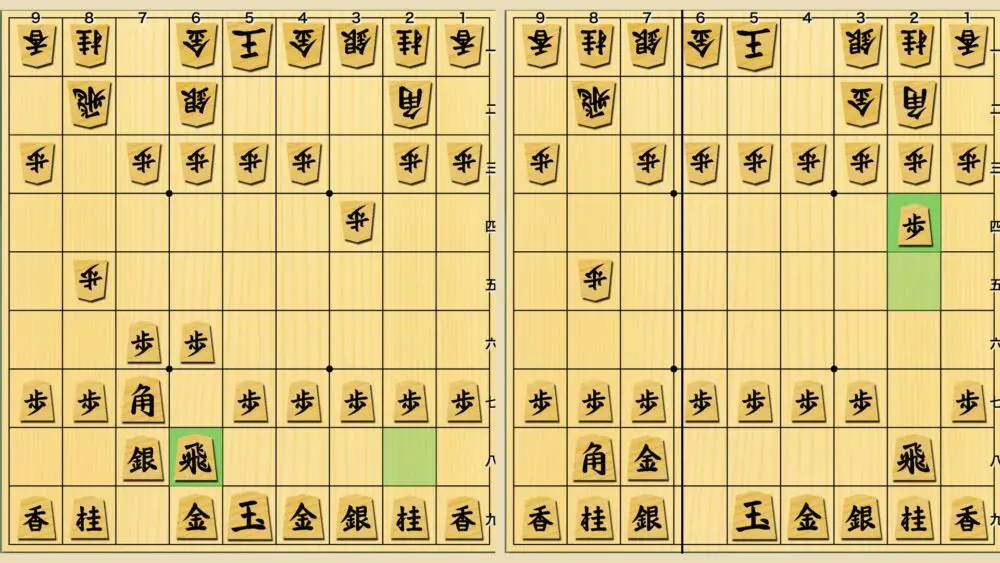

居飛車 or 振り飛車?自分に向いている飛車のスタイルを診断

将棋の戦法は大きく分けて、飛車を初期位置(右から2列目)に置いたまま戦う「居飛車(いびしゃ)」と、飛車を盤の中央や左側に動かして戦う「振り飛車(ふりびしゃ)」の2つのスタイルがあります。

どちらを選ぶかで、将棋の楽しさや戦い方が全く変わってきます。

居飛車は「駒組みのセンス」と「読みの深さ」が求められる

居飛車の特徴は、玉(王)を自陣の端に囲い、飛車を最前線で使って戦うことです。

まるで、お城(玉)を完璧に守りつつ、大砲(飛車)を動かして敵陣を攻めるようなイメージです。

- 駒組みのセンス:居飛車は序盤の駒の配置が非常に重要です。どの駒をどこに置くかによって、今後の展開が大きく変わります。まるで、料理の準備のように、効率的な駒の配置を考えるセンスが求められます。

- 読みの深さ:居飛車は相手との読み合いが激しい戦法です。「相手がこう指したら、自分はこう返す」という先読み(これを「読み」と呼びます)が勝敗を分けます。特に終盤戦では、何手先まで読めるかが勝負の鍵となります。

振り飛車は「大局観」と「大駒のさばき方」が重要

振り飛車の特徴は、飛車を横に動かし、相手の攻めを受け止めながら、飛車を起点に反撃を仕掛けることです。まるで、柔道のように相手の力を利用して投げを打つような戦い方です。

- 大局観:振り飛車では、相手の攻めを受けながら、盤面全体を見てどこに反撃のチャンスがあるかを見極める「大局観」が重要です。目先の攻防だけでなく、将棋全体を俯瞰して考える力が養われます。

- 大駒のさばき方:飛車や角といった「大駒」をどのように効率的に使うかが、振り飛車の肝となります。攻めと守りのバランスを考えながら、臨機応変に駒を動かす柔軟性が求められます。

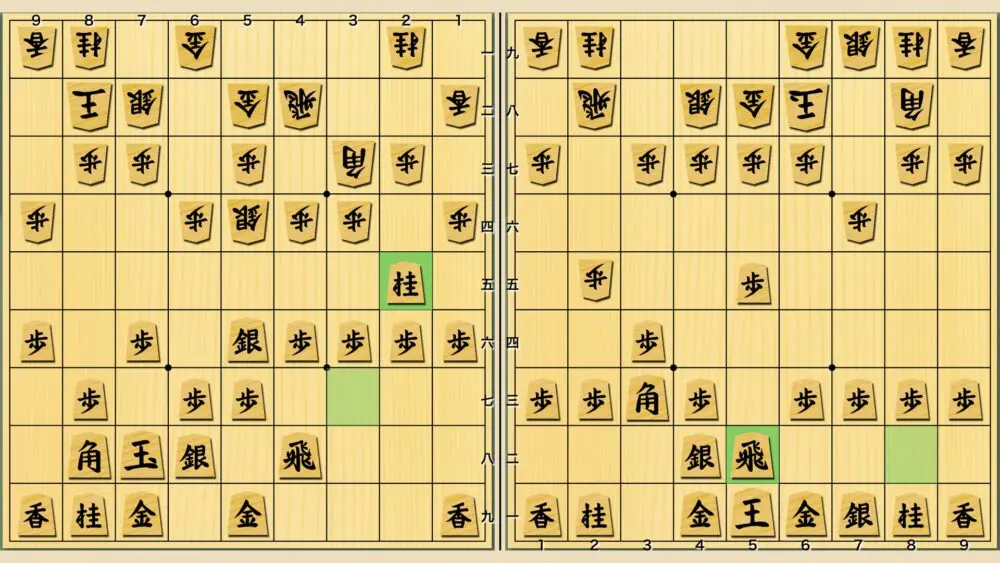

先手・後手で変えるべき戦法【主導権を握るための戦略】

将棋は先手と後手で、同じ戦法でも有利不利が激変します。

相手の出方を読むことが重要です。ここでは、先手と後手それぞれの立場で有効な戦法を紹介します。

先手番におすすめの戦法:主導権を握るための攻め方

先手は、自分が得意とする戦場(例えば、角道を開けて攻めるなど)に誘導する権利を持っています。

この利点を最大限に活かすことで、序盤から優位に立つことができます。

- 定跡通りの進行を好む場合:「角換わり」や「矢倉」は、先手番で主導権を握りやすい代表的な戦法です。相手が定跡から外れた手を指すと、先手が有利になることが多く、安心して指すことができます。

- 力戦調の将棋を好む場合:定跡にとらわれず、相手の出方を見てから戦う「力戦」も有効です。先手は駒の配置を自由に決められるため、相手の不得意な形に持ち込みやすいというメリットがあります。

先手居飛車だと

| 戦法 | 攻め/受け | 速攻/持久 | ADHD向け | ASD向け |

|---|---|---|---|---|

| 角換わり(腰掛け銀/早繰り銀) | バランス | 中盤型 | △ | ◎ |

| 相掛かり | 攻め | 速攻 | ○ | △〜○ |

| 横歩取り(青野流) | 攻め | 速攻寄り | ○ | ○ |

| 横歩取り(勇気流) | 攻め | 速攻 | ◎ | △ |

| 右四間飛車 | 攻め | 速攻 | ○ | ○ |

| 矢倉 | 受け寄り | 持久 | △ | ◎ |

| 居飛車穴熊 | 受け | 持久 | × | ◎ |

| 雁木 | 受け | 持久 | △ | ○ |

(例:◎=強く推奨/○=適性あり/△=限定適性/非推奨)

先手振り飛車だと

| 戦法 | 攻め/受け | 速攻/持久 | ADHD向け | ASD向け |

|---|---|---|---|---|

| 四間飛車 | バランス | 中〜持久 | ○ | ○ |

| 先手中飛車(角道オープン) | 攻め | 速攻寄り〜中盤 | ○ | △ |

| 三間飛車(ノーマル:角道クローズ) | バランス(受け寄り) | 中〜持久 | ○ | ○ |

| 石田流本組 | 攻め寄り | 中〜速攻 | ○ | ○ |

| 早石田(急戦型) | 攻め | 速攻 | ◎ | △ |

| 向かい飛車 | 攻め | 速攻 | ◎ | △ |

(例:◎=強く推奨/○=適性あり/△=限定適性/非推奨)

後手番におすすめの戦法

後手は、相手がどのような戦法で来るかを見てから、自分の戦法を決めることができます。

この「柔軟性」が後手最大の強みです。

- 相手の攻めをいなす「受け」の戦法:後手番では、相手の攻撃をしっかり受け止める戦法が有効です。例えば、相手が居飛車で攻めてきたとき、自分は振り飛車にして受けに回る戦法などがあります。相手の得意な土俵に付き合わず、自分の好きな形で戦うことで、互角の展開に持ち込むことができるのです。

- 相手の攻めを逆手に取る「カウンター」戦法:相手が攻めてきたときに、その攻めを利用して逆に相手を追い詰める「カウンター」は、後手番で特に有効です。例えば、相手の飛車先を突いてくるのを待ち構え、飛車を横に振って反撃するゴキゲン中飛車などがこれに当たります。

後手相居飛車だと

| 戦法 | 攻め/受け | 速攻/持久 | ADHD向け | ASD向け |

|---|---|---|---|---|

| 米長流急戦矢倉 | 攻め | 速攻 | ○ | △〜○ |

| 後手番一手損角換わり | バランス | 中盤型 | △ | ○ |

| 雁木(Snowroof) | 受け | 持久 | △〜○ | ○ |

| 横歩取り△4五角 | 攻め | 速攻 | ○ | △ |

| 矢倉 | 受け寄り | 持久 | △ | ◎ |

| 居飛車穴熊 | 受け | 持久 | × | ◎ |

(例:◎=強く推奨/○=適性あり/△=限定適性/非推奨)

後手版振り飛車だと

| 戦法 | 攻め/受け | 速攻/持久 | ADHD向け | ASD向け |

|---|---|---|---|---|

| ゴキゲン中飛車 | 攻め | 速攻 | ○ | △ |

| 四間飛車 | バランス | 中〜持久 | ○ | ○ |

| 向かい飛車(後手) | 攻め | 速攻 | ◎ | △ |

| 三間飛車(ノーマル) | バランス(受け寄り) | 中〜持久 | ○ | ○ |

(例:◎=強く推奨/○=適性あり/△=限定適性/非推奨)

【アマ初段の視点から解説】「一つの戦法を極める」vs「複数を使い分ける」

将棋の戦法を学ぶ上で、誰もが一度は悩むのが「一つの戦法を深く掘り下げるべきか、それとも複数の戦法を浅く広く学ぶべきか」という問題です。

アマ初段の視点から、それぞれのメリットとデメリットを解説します。

一つの戦法を極めるメリットとデメリット

- メリット:一つの戦法に絞ることで、その戦法に関する知識が圧倒的に深まります。定跡はもちろん、定跡から外れた場合の対応策や、相手のわずかなミスを見逃さない洞察力が身につきます。将棋の深い世界を味わうことができ、安定した勝率を維持しやすくなります。

- デメリット:同じ戦法ばかり指していると、相手に研究されやすくなります。特に、インターネット将棋では、相手があなたの得意戦法を事前に調べて対策を立ててくる可能性があります。また、特定の戦法に固執しすぎると、他の戦法への応用が利きにくくなるという一面もあります。

複数の戦法を使い分けるメリットとデメリット

- メリット:複数の戦法を使い分けることで、相手はあなたの戦略を絞り込めなくなり、精神的な揺さぶりをかけることができます。また、将棋全体への理解が深まり、柔軟な対応力が身につきます。状況に応じて最適な戦法を選べるため、どんな相手とも互角に戦えるようになります。

- デメリット:それぞれの戦法に対する理解が浅くなりがちです。定跡をうろ覚えのまま指してしまい、序盤で不利になってしまうこともあります。また、複数の戦法を覚えるには、それなりの時間と労力が必要になります。

ハイブリッド運用【系統的にレパートリーを拡張する】

「一つの戦法を極める」と「複数の戦法を使い分ける」。どちらのメリットも魅力的ですよね。そこで初心者の方に強くおすすめしたいのが、「系統的なレパートリー拡張」です。

これは、特定の戦法を軸にしながら、関連性の高い戦法を少しずつ追加していく、最も効率的な学習法です。

アマチュア初段の経験から断言できますが、むやみにコロコロと戦法を変えることは、上達を妨げる最大の原因です。 多くの初心者が陥りがちな「戦法ジプシー」状態は、どの戦法も中途半端になり、結局は定着しません。

重要なのは、将棋の戦法には「兄弟関係」があるという考え方です。

例えば、振り飛車党であれば、「振り飛車は皆兄弟」という言葉があるように、その応用範囲は広いです。

- ノーマル振り飛車党の場合:まずは四間飛車を極めたら、次に三間飛車や向かい飛車といった、同じノーマル振り飛車のバリエーションを学びます。これらの戦法は駒組みや玉の囲い方に共通点が多く、一度身につけた手筋や攻め筋が応用できるため、効率的に棋力向上に繋がります。

- 角道オープン振り飛車党の場合:石田流を軸にするなら、同じく序盤から飛車の活用を目指す先手中飛車が非常に相性が良いです。これらは「急戦志向の振り飛車」という共通のテーマがあり、お互いの戦法の良いところがシナジー効果を生み出し、飛躍的な棋力向上に繋がります。

居飛車党の場合も同様です。攻め好きで速攻タイプなら、急戦矢倉や早繰り銀といった急戦系のバリエーションに絞って増やすのが効果的です。

受け好きで持久戦タイプなら、角換わりや相矢倉といった、じっくりと駒組みを進める戦法でレパートリーを広げると良いでしょう。

このように、軸となる戦法を一つ決めて、その関連戦法を段階的に学ぶことで、着実に「得意な形」を増やしていけます。この学習法こそが、早く級や段を上げることにつながる、最も効率的な上達法なのです。

診断をきっかけに「将棋がもっと楽しくなる」未来へ

診断結果はあくまで出発点。実戦で試して「自分の戦法」を完成させよう

診断チャートの結果は、あくまでもあなたの強みや特性を客観的に分析したものです。ここからが本当の始まりです。

まずは、診断で出た戦法を実際に指してみましょう。

- 実戦で試す:将棋盤と駒を用意して、家族や友人と対局してみましょう。もし相手がいなければ、将棋アプリやオンライン対局で試すのも良い方法です。

- 感想戦をする:対局が終わったら、なぜ勝ったのか、なぜ負けたのかを振り返る「感想戦」を必ず行いましょう。感想戦を通じて、戦法の弱点や改善点が見つかります。

- 棋譜を記録する:自分の指し手を「棋譜」として記録しておけば、後から見返すことができます。棋譜分析アプリを使えば、どこが悪かったのかをAIが教えてくれます。

信頼できる棋譜とプロ棋士の解説で、戦法の理解を深める

自分に合った戦法が見つかったら、その戦法を徹底的に学びましょう。

- 信頼できる棋譜:プロ棋士の棋譜(対局の記録)は、戦法の定跡や考え方を学ぶ上で最高の教科書です。棋譜サイトや将棋雑誌で、自分の戦法を指しているプロ棋士の対局を研究してみましょう。

- プロ棋士の解説動画:YouTubeには、プロ棋士が戦法を解説している動画がたくさんあります。視覚的に学ぶことで、定跡や考え方がより深く理解できます

よくある質問(FAQ)

Q 自分に合う戦法の選び方を教えて?

診断で棋風タイプを特定し、持ち時間と先後を加味して居飛車/振り飛車を決めます。まずは具体戦法を1つに絞って実戦で検証します。

Q 持ち時間での戦法はどう変える?

早指しは速攻・力戦が有利、長考は持久戦や厚み作りが活きます。時間設定ごとに想定する仕掛けを用意しましょう。

Q 先手と後手で選ぶ戦法の違いは?

先手は主導権を活かして得意形へ誘導しやすいです。後手は受けやカウンター、振り飛車でいなす選択が有効です。

Q ADHD傾向に向く将棋戦法は?

速攻・奇襲や向かい飛車、早石田など主導権を握れる型が適合しやすいです。短手数で決着を目指す方針が合います。

Q ASD傾向に特に合う将棋戦法は?

定跡再現性の高い居飛車本格(矢倉・角換わり等)や持久四間が学びやすいです。形の安定性を軸に深掘りします。

Q 居飛車と振り飛車は何が大きく違う?

居飛車は駒組み精度と読みの深さで主戦線を作ります。振り飛車は受けと大駒さばきで反撃機会を狙います。

Q 一つに絞る学習と併用のどちら?

初期は1戦法を固定して深度を確保します。壁を感じたら近縁戦法を段階追加するハイブリッドが有効です。

Q ハイブリッド運用の具体的な始め方は?

軸戦法を決め、囲い・手筋が共通する兄弟戦法を一つ追加します。定跡ノートを統合し分岐を整理します。

Q 実戦後の感想戦は何を確認する?

仕掛けの是非、形勢が動いた手、時間配分の失敗を整理します。棋譜に注釈を付け次局の課題を一つ決めます。

まとめ

この記事では、「自分と戦法の相性」に基づいて、性格・棋風・発達特性、さらに持ち時間や先後を踏まえた“勝てる戦法の選び方”を解説しました。

要点をまとめると以下の通り。

- 才能より相性:自分の特性に合う戦法を選ぶほど勝率は安定する(ADHD=速攻寄り/ASD=定跡型が目安)。

- 条件対応必須:持ち時間(早指し=速攻/長時間=持久)と先手・後手で戦法の有利不利は大きく変わる。

- 設計と拡張:A〜D診断で入口を決め、「1戦法を軸」に“兄弟戦法”へ段階拡張すると最短で強くなる。

戦法選びでは、自分の特性 × 対局条件(持ち時間・先後) × 戦法の系統性をセットで設計するのが最重要ポイントです。

診断結果の戦法をまず実戦で試し、実戦 → 感想戦 → 棋譜記録 → プロ棋譜・解説動画で補強のループで精度を高めてください。