PR

・奇襲は“時間奪取×心理撹乱”。

・成功は相手知識に依存、対策が回ると脆い。

・まずは“汎用受け4原則”で土台を作る。

将棋の対局で、「あれ、こんな手筋見たことないぞ?」と相手の予期せぬ一手に戸惑い、いつの間にか不利になってしまった経験はありませんか?

それが、俗に「初見殺し」とも呼ばれる「奇襲戦法」の仕業かもしれません。定跡外れの“初見殺し”は、知らないだけで時間も心も奪われがち。

ですが、原理と急所を知れば恐れる必要はありません。

本記事は、奇襲の定義と仕組み、鬼殺しやパックマンなど代表戦法の狙いと受け、使いどころ・マナー、学び方まで一気に解説。

読むだけで「餌に乗らない」「角筋を通さない」等の汎用受けが身につき、早指しでも落ち着いて対処できます。結論、奇襲は基礎力と併用すれば強力な“ジョーカー”。

勝率と将棋の楽しさを取り戻しましょう。

さらに、実戦で役立つ“時間と情報の密度”の見極め方、早指し向けの投入タイミング、長時間戦でのリスク管理、マナーと心得も具体化。

初心者でも今日から、奇襲に怯えず、必要な場面だけ“武器”として採用できるようになります。読む前より一歩強い自分で、次の一局に臨みましょう。

奇襲戦法とは?「初見殺し」で勝率アップの仕組み

奇襲戦法は、定跡から逸脱しているがゆえに、相手が対策を知らない場合に爆発的な破壊力を発揮します。

この章では、奇襲がどのように機能し、なぜ「初見殺し」と呼ばれるのか、その構造を詳しく見ていきましょう。

奇襲戦法の定義と位置づけ

対応されると不利化しやすい「引っかけ系」戦法群。ハメ手的要素を内包します。

将棋には、プロ棋士をはじめ多くの人が長年の研究で最善とされる指し手が確立された手順、つまり定跡」があります。

居飛車や振り飛車といった戦法の基本形がこれにあたります。定跡は、最序盤から中盤にかけての指し方の「地図」であり、両者が最善を尽くした場合の進行が示されています。

定跡を指しこなすことは、盤上の安全を確保し、中盤以降の本格的な戦いに備えるための基礎工事と言えます。

これに対して奇襲戦法とは、この定跡から大きく外れた、意表を突く特殊な指し方を指します。

その多くは、序盤のわずかな手順で、相手に特定の「悪手」を指させることを目的とした「引っかけ系」や「ハメ手」といった要素を内包しています。

奇襲が成功し、相手が正確な受け方を知らない場合に一方的に優勢になれるよう仕組まれており、その成功は相手の知識量に依存します。

例えるなら、交通ルールで定められた道筋(定跡)から外れた裏道(奇襲)のようなものです。

裏道は最短ルートになる可能性もありますが、一度相手に対応されてしまうと、正しい道筋(定跡)を歩んだ場合よりも不利になりやすいというリスクがあります。

これは、奇襲戦法が「相手が適切な対策を知らない」という前提に立っているためであり、知識の優位性が崩れた途端に、その戦法の構造的な脆さが露呈しやすいのです。

奇襲を仕掛ける側は、この「ハイリスク・ハイリターン」の性質を理解しておく必要があります。

奇襲戦法の魅力とは、定跡外れで相手の思考時間を奪い、心理戦を制する

奇襲戦法の最大の魅力は、「定跡外れ」によって相手の思考時間を大幅に奪える点にあります。

定跡戦法であれば、棋士は「次はあのパターンだな」「この局面は最善手がこれだ」と、頭の中で過去の知識や手順を検索し、省エネで指し手を選ぶことができます。

これにより、持ち時間の多くを中盤や終盤の難しい読み筋に温存できるわけです。

しかし、奇襲を仕掛けられると、相手は瞬時に「どうすれば良いんだ?」「この形は見たことがない」とゼロから最善手を考え始めなければなりません。

この「考える時間」のロスは、特に持ち時間の短い早指し戦やネット対局では致命的なダメージになり得ます。奇襲は、単なる戦術ではなく、高度な心理戦の側面も持ち合わせています。

知識の引き出しにない局面で、相手に精神的な動揺や焦りを生み出させ、結果として悪手を指させることこそが奇襲戦法の最大の狙いです。

実力で劣る相手でも、奇襲によって序盤で時間的優位と精神的優位の両方を獲得できる可能性が生まれるため、格上相手への一発逆転を狙う戦術としても有効です。

プロ採用・AI評価の現状とは?研究深化により奇襲の成功は困難に

AI普及以前は、プロの公式戦でも奇襲戦法が採用され、大番狂わせが起こることもありました。しかし、AIの普及は奇襲戦法の勢力図を劇的に変えました。

AIは序盤の局面の可否判定を高速化し、数手で最善の受け手順や、奇襲側の仕掛けの無理筋を瞬時に見抜きます。この結果、多くの伝統的な奇襲は「研究で潰される」傾向が非常に強くなりました。

現代のプロ公式戦で奇襲が採用されるケースは極めて稀です。

採用される場合でも、それは単なる奇襲ではなく、「AIでも発見しづらい最新の研究手順を含んでいる」か、「マイナー定跡(奇襲に近いが、プロ間での研究が一定レベルまで進んでいる戦法)に分類される」ことがほとんどです。

アマチュアの対局レベルでも、将棋ソフトでの検討が普及したことで、以前ほど「初見殺し」が成功しにくくなっているのが現状です。

ただし、このAI解析の進展は、「奇襲の真の弱点」を明確にし、正しい対策の普及を促したという点では、将棋界全体の上達に貢献したと言えます。

奇襲戦法のメリットとデメリット(継続再現性)

【メリット】①時間的優位、②心理的動揺の誘発、③序盤から主導権、④得意な戦場への誘導力。

奇襲戦法は、リスクとリターンがはっきりしているため、その特徴を理解して使うことが重要です。

将棋の上達において奇襲をどう位置づけるか、メリット・デメリットを整理しましょう。

奇襲戦法の代表的なメリットは、単に「意表を突く」こと以上の、実戦的な効果をもたらします。

| メリット | 詳細な説明(活用場面) |

| ① 時間的優位 | 相手は未知の局面で最善手を探すために時間を消費するが、自分は対策済みの手順を進めるため、持ち時間に大きな差が生まれる。この時間差は、終盤の読みの深さに直結する。(早指しで特に強力) |

| ② 心理的動揺の誘発 | 定跡を外されることで「研究不足か?」という焦りや、奇妙な戦法への不快感など、相手の集中力を削ぐことができる。自信を揺るがす効果は精神的な優位性となる。 |

| ③ 序盤から主導権 | 序盤の数手で相手を自分の土俵(得意な乱戦や特定の形)に引きずり込み、自分の知っているパターンで戦える。これにより、受動的な展開ではなく、能動的な展開に持ち込みやすくなる。 |

| ④ 得意な戦場への誘導力 | 相手の得意な戦形(例:居飛車対抗形)を避け、自分が慣れた特殊な力戦(乱戦)に持ち込むことができる。これにより、戦形選択の自由を奪い、自分の得意な局面で勝負できる。 |

【デメリット】再現性の低さ・研究に弱い・上達阻害リスク(定跡/基本形の学習遅延)。

一方で、奇襲戦法は長期的・本格的な上達を目指す上で無視できないデメリットを抱えています。

- 再現性の低さ・研究に弱い: 奇襲は一度対策を知られてしまうと、その効果が激減します。例えば、大会で同じ相手に何度も同じ奇襲は通用しません。また、相手が奇襲の対策手順を研究していた場合、奇襲側が逆に序盤で劣勢になる「自爆」リスクが高まります。これは、奇襲がギリギリのバランスで成り立っているがゆえの脆さです。

- 上達阻害リスク: 初心者が奇襲戦法ばかりに頼ると、将棋の本質的な基本形や定跡の考え方を深く学ばないままになってしまう恐れがあります。特に、終盤の詰み筋を読む力や、中盤の形勢判断の正確さといった、全ての戦法に共通する基礎力の習得が遅れます。これは、例えるなら「教科書を使わずに裏技だけでテストを乗り切ろうとする」ようなもので、基礎力がないと応用が利きませんし、奇襲が破られた際に立て直す力が育ちません。

奇襲戦法の使いどころとは「時間」と「情報の密度」が関わる場面

奇襲戦法が最も活きるのは、「時間」と「情報の密度」が関わる場面です。

早指しやネット対局では一定の実用、長時間/公式戦では対策が回りやすい前提で限定運用。

- 早指し/ネット対局: 相手は検討時間が少なく、将棋ソフトでの事前の研究がしづらいため、ミスをする可能性が高まります。「ミス待ち」**の特性を持つ奇襲は非常に有効で、アプリ内でのランキング戦などでは主要な戦術の一つとなっています。

- 長時間/公式戦: 相手がじっくりと時間をかけて深く読むことができ、対策を見破られやすいです。プロの公式戦では、奇襲を使うことはありますが、その場合は「相手がこの対策を知らないはず」という緻密な読みや、その奇襲戦法自体が「研究途上の新戦法」であるなど、情報の非対称性を突いた限定的な運用が基本です。本格的な大会や昇級がかかった重要な一戦では、信頼性の高い定跡を選ぶのが賢明です。

代表的奇襲の狙いと対策【居飛車・乱戦系】

ここでは、居飛車側が採用することが多い、序盤から激しい戦いを仕掛けるタイプの奇襲戦法を紹介します。

これらの戦法は、玉の安全よりも攻めのスピードを重視しているのが特徴です。

奇襲鬼殺し戦法

鬼殺し戦法の概要と狙い

将棋で全然勝てない、まず目の前の相手にとにかく勝ちたい!」という将棋初心者の方に、破壊力抜群の奇襲戦法「鬼殺し(おにごろし)」をご紹介します。

鬼殺しは、覚える手順が少ないにもかかわらず、ハマれば一気に勝ちまで持っていける強力な「ハメ手」として知られています 。

今回は、相手が居飛車で来た場合の基本的な指し方を解説します。

鬼殺し戦法は、主に桂馬と角を連携させて、相手の飛車の斜め上にある7三(先手の場合)の地点を集中攻撃する作戦です 。

この戦法の核は、玉の守りを固めるより早く、序盤で相手の陣形を崩壊させることにあります。特にこの7三の地点が守りきれなくなると、先手はほぼ勝ちと言える局面になります。

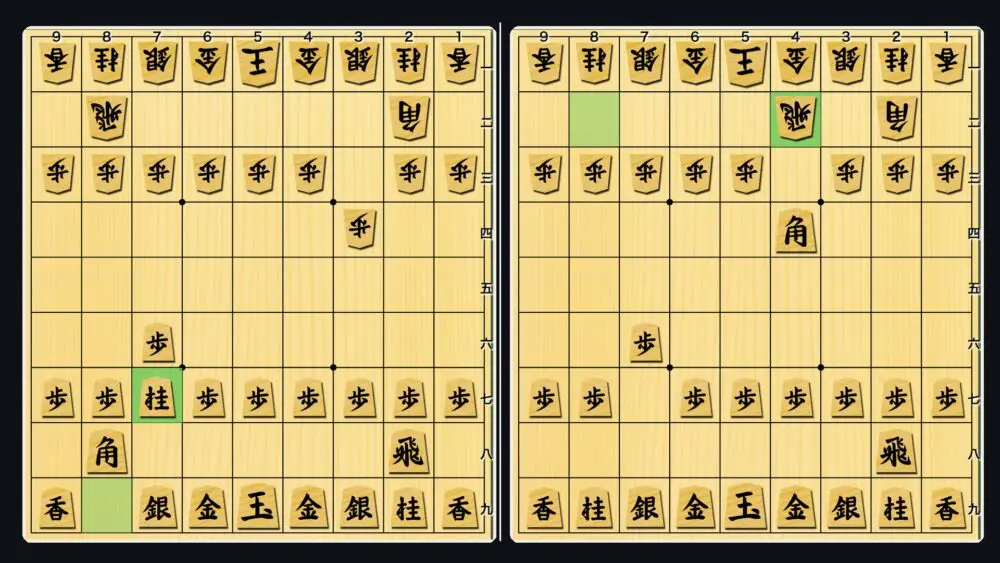

居飛車相手の「鬼殺し」手順(先手版)

鬼殺しのスタートは、居飛車相手であれば以下の手順で仕掛けます。

基本的に先手番で使う戦法です。

仕掛けの開始と桂馬の躍動

| 手数 | 指し手 | 解説 | 引用タイムスタンプ |

| 1手目 | 7六歩 | 角道を開けます。鬼殺しの第一歩です。 | [02:17] |

| 3手目 | 7七桂 | 桂馬を跳ねるのが鬼殺しの象徴的な一手です。 | [02:29] |

| 5手目 | 6五桂 | さらに桂馬を跳ねて、次の手で5三桂不成として相手の金を取る狙いを見せます。相手は必ずこの桂馬を受ける必要があります。 | [02:49] |

角の投入と攻めの加速

相手が6五桂を受けた後、攻めを継続させます。

| 手数 | 指し手 | 解説 | 引用タイムスタンプ |

| 9手目 | 6四歩 | 桂馬の頭を攻める手を打たれたら、まず中央に手をつけておきます。 | [03:39] |

| 10手目 | 2二角成 | 桂馬を取られた後、角を成って(馬にして)手番を継続します。 | [03:47] |

| 12手目 | 5五角 | 盤の中央に角を打ち込みます。これは相手の銀を狙う「銀取り」です。 | [04:01] |

| 13手目 | 6四角 | 相手が銀を守ったら、角で歩をタダで取って攻めを加速させます。これは「桂馬取りだった歩を取り、後手は受けに窮します。 | [04:23] |

最終局面に至る攻め筋

| 手数(目安) | 指し手(狙い) | 解説 | 引用タイムスタンプ |

| 14手目以降 | 7四歩 | 7筋をさらに攻め進めます。この歩は飛車のライン(7筋)にあるため、簡単には取れません。 | [04:55] |

| 途中 | 7八飛 | 飛車を7筋に回し、7三の地点への攻撃駒を4枚(角・桂・歩・飛車)にして、相手の守り駒を上回ります。 | [05:56] |

| 決定打 | 7三歩成 or 7三桂成 | 7三の地点を破ります。その後、飛車を敵陣に打ち込むなどして、鬼殺しの成功となります。 | [06:49] |

6四角で攻めが決まれば、次の手が重要です。

💡 補足:鬼殺しの対策!6二金型の受け方

鬼殺しを指す側として知っておきたい、相手の強力な対策手もご紹介します。

動画で紹介されていない、鬼殺し戦法(居飛車側)に対する有力な受け方です。

| 局面 | 指し手(狙い) | 解説 |

| 序盤の進行中 | 6二金 | 玉頭を厚く守る受け方。この後、鬼殺しの攻め筋(5三、7三)が両方受けやすくなります。 |

| 鬼殺しの進行中 | 6三金 | 相手が攻めを進めてきた際に、さらに金駒を活用して5三の地点と7四の地点の攻めを完全に受けることができます。 |

| 評価 | 攻め継続不可 | 鬼殺し側からはこれ以上攻めを継続するのが難しくなります。桂馬がタダで取れる状況が生まれやすく、飛車が回ってきても数で負けることはありません。 |

動画タイトル: 【女流棋士 将棋講座#19】 とりあえず勝ちたい人に贈る!奇襲戦法 鬼殺しの指し方【初心者向け】

チャンネル名: 女流棋士 山口恵梨子ちゃんねる

奇襲パックマン戦法(4四歩“パックリ”)

「パックマン戦法」は、後手(△側)が用いる奇襲戦法です。非常にシンプルかつ強烈な仕掛けで、正確な受け方を知らない相手を戸惑わせることができます。

この戦法の名前は、玉頭の角を△4四歩で誘い出し、ゲームでお馴染みパックマンのようにガブリと相手の飛車を狙う筋から来ています。

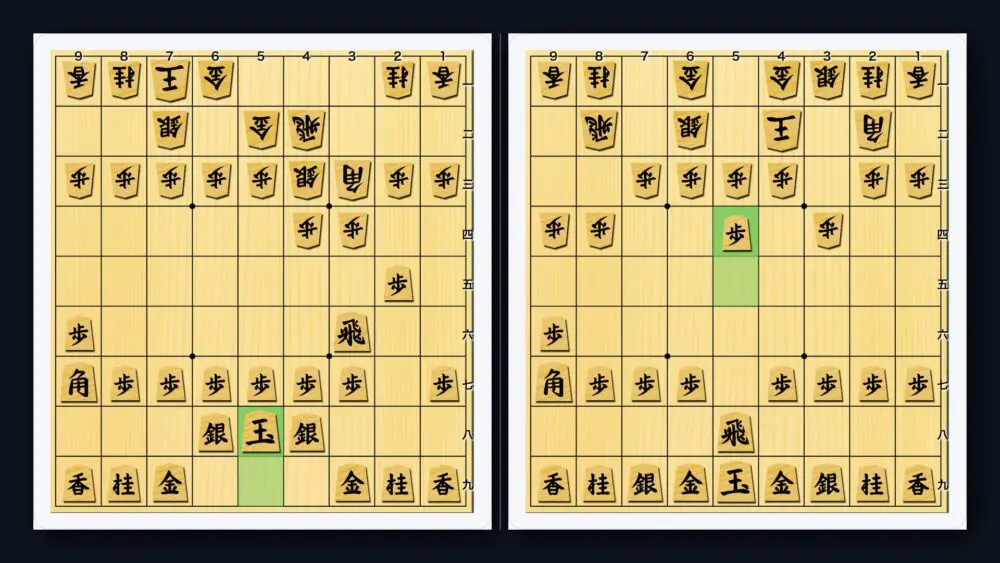

パックマン戦法の狙い(後手:△側)

パックマン戦法は、先手の初手▲7六歩に対し、2手目△4四歩と指すことで発動します。

先手がこの歩を不用意に取ると、後手に強力な攻め筋が生まれます。

| 手数 | 指し手(後手側) | 解説 | ポイント |

| 1手目 | ▲7六歩 | 先手の初手。 | – |

| 2手目 | △4四歩 | パックマン発動!**先手角を誘い出し、激しい乱戦を挑みます。 | 誘い |

| 3手目 | ▲同角(※先手が誘いに乗った場合) | 先手が歩を取ってくると、後手の狙い通り。 | 激化 |

| 4手目 | △4二飛 | 飛車を浮き、次の▲5三角成を気にせず飛車成りの狙いを見せます。 | 核心 |

| 6手目 | △4七飛成 | 角成りの隙に飛車を成り込みます。序盤で竜を作るのが最大の狙いです。 | 成功 |

この後、先手が受け方を間違えると、後手は竜の力で一気に押し切ることができます。

この後は歩をパクパク食べたり、相手の駒組の隙を見てポイントを稼ぐ指し回しを目指しましょう。

相手が受け間違うと一気に優勢から勝勢になることも珍しくありません。

パックマン戦法の対策と正しい受け方(先手:▲側)

パックマン戦法は、先手が正しく対応すれば十分に対応可能です。

奇襲の多くは、相手の挑発に乗らずに、通常の駒組みに戻すのが最も安全です。

【その1】挑発に乗らない受け方(推奨)

例えば居飛車なら2六歩。

| 局面 | 指し手(先手側) | 解説 | ポイント |

| 2手目△4四歩に対し | ▲2六歩 または ▲4六歩 | 4四の歩を取らず、普通の将棋に誘導します。乱戦を避けたい場合に有効です。 | 回避 |

振り飛車なら6六歩や7五歩や5六歩など。

パックマンを拒否する手を指すと、パックマンは成立しません。

これで相手はパックマンを諦めて駒組を進めるようになります。

【その2】乱戦を受けて立つ受け方(▲同角と取った後)

| 局面 | 指し手(先手側) | 解説 | ポイント |

| △4七飛成(竜を作られた後) | ▲5八金右 | 無理に攻め合うのではなく、玉を囲いながら体勢を整えます。この対応で先手も指せる(ほぼ互角以上)とされています。 | 安定 |

もし▲同角と取って乱戦になった場合でも、正確に対応すれば先手も十分に戦えます。

【補足】 パックマン戦法は、変化が非常に多岐にわたるため、今回は最も代表的な手順と対策をご紹介しました。

実戦で指す(受ける)際は、さらに詳しい定跡を研究することをおすすめします。

奇襲浮き飛車目眩し戦法

目くらまし戦法(あるいは浮き飛車戦法、ウキウキ飛車)は、主に居飛車側が序盤で飛車を中段に浮かせ(例:▲2六飛)、相手の駒組みを妨害したり、特定の筋(例:3筋の歩)を狙ったりする奇襲的な急戦策です。

四間飛車側(あなた側)としては、相手のスピードに乗らず、しっかりとした守りを作ることで十分に対応可能です。

浮き飛車目くらまし戦法の狙い(相手側)

ここでは、奇襲を仕掛けてくる相手側(居飛車)の狙いを解説します。

| 局面 | 指し手(相手側) | 解説 | ポイント |

| 序盤 | 飛車を浮かす(例:▲2六飛) | 飛車を浮き飛車の形にして、次の▲3六飛などから3筋の突破や攻め筋を模索します。 | 妨害 |

| 狙い | 3筋や2筋の弱点 | 居飛車側は、飛車を浮かせたまま3筋などの歩を取る交換を狙い、盤面を乱します。 | 急戦 |

| 脅威 | 通常の駒組みの阻止 | 振り飛車側が美濃囲いなどに囲う時間を与えず、乱戦に引き込むことを目指します。 | 撹乱 |

四間飛車(振り飛車)側の受け方と対策

三間飛車を指す側は、相手の意図を理解し、冷静に駒組みを続けるのが最善の対応です。

| 局面 | 指し手(四間飛車側) | 解説 | ポイント |

| 序盤 | 美濃囲いの継続 | 相手の目くらまし戦法を気にせず、まずは美濃囲いを完成させることを最優先します。玉の安全が確保できれば、奇襲は怖くありません。 | 安定 |

| 相手の急戦に対し | 飛車先交換の回避 | 相手が2筋や3筋で飛車先交換を挑んできても、すぐに乗らず、駒の働きを優先します。無理に交換に応じると、相手のペースにはまる可能性があります。 | 我慢 |

| 有力な反撃例 | 向かい飛車への振り直し | 目くらまし戦法の飛車(▲2六飛など)は、飛車の位置が危険なため、冷静に向かい飛車(△2二飛)に振り直す作戦が有力とされています。相手の飛車を格好の標的にできます。 | 反撃 |

【実戦での心構え】

目くらまし戦法は奇襲ですが、飛車を浮かせた形は玉の守りも手薄になりがちです。四間飛車側は、焦らずに美濃囲いを完成させ、その後、飛車の位置の悪さを咎める反撃の機を窺うのが定跡的な指し方となります。

2. 3分切れ負けだと局面で負けていても勝ちやすい

実はこの対局三間飛車側が中盤以降優勢でした、しかし3切れだと相手が間違えやすく、また、時間を温存して勝つことも多いです。

浮き飛車目眩し戦法を指し慣れているか?相手はこういった局面に慣れているかどうかで、割と一発が入ることも多い戦法です。

特に形勢が悪くても時間を切らして勝つことが多い奇襲戦法ですね。

まとめと考察

「浮き飛車目くらまし戦法」は意表を突く奇襲ですが、本局は、その弱点である2筋に振り直して反撃でした。他には玉頭や端筋も弱点です。

浮飛車からは端攻めと大駒交換や5筋の集中砲火が狙いになります。

代表的奇襲の狙いと対策【振り飛車・待機陣形系】

続いて、振り飛車側が採用することが多い、独特な玉の囲いや陣形を持つタイプの奇襲戦法を紹介します。これらは、奇妙な守りの形から相手の攻めをかわし、カウンターを狙うのが特徴です。

将棋の奇襲アヒル戦法 とは?(アヒル囲い)

アヒル戦法は、玉を中央付近の低い位置に囲い、金銀を歩の裏に配置して守りを固める奇襲戦法です。

その独特の形がアヒルの姿に見えることから名づけられました。

飛車や角の打ち込みに非常に強く、相手の攻めをじっと受け止めてから、大駒交換や端攻めなどで反撃を狙う「受け身の戦法」と言えます。

アヒル戦法の主な狙い(アヒル側)

アヒル戦法の本質は、守備と大駒交換にあります。

| 項目 | 指し手(狙い) | 解説 | ポイント |

| 防御の狙い | 低い玉形 | 飛車や角を打たれても効きにくい、非常に安定した陣形を構築します。攻め込まれにくいのが最大の長所です。 | 鉄壁 |

| 攻めの狙い | 大駒交換 | 堅い囲いを背景に、飛車や角を無理やり交換しに行きます。打ち込みの隙がないアヒル側が、持ち駒を有効活用しやすいのが狙いです。 | 反撃 |

| 戦術の狙い | 縦歩取り・端攻め | 相手がじっくり駒組みを進めると、3筋の歩を取ったり(縦歩取り)、玉の離れた(端攻め)を狙って仕掛けを作ります。 | 誘惑 |

アヒル戦法に対する正しい対策(相手側)

アヒル戦法の弱点は、「自ら手を作る(仕掛ける)手段に乏しい」点です。

相手の誘いに乗らず、冷静に指すことが攻略の鍵となります。

| 項目 | 指し手(対策) | 解説 | ポイント |

| 基本方針 | 挑発に乗らず持久戦へ | 相手は乱戦を望んでいるため、急いで攻めようとせず、矢倉や美濃囲いなど、より発展性のある堅い囲いをじっくりと作ります。 | 堅陣 |

| 攻め方 | 中央からの仕掛けを避ける | アヒルの玉は中央にいるため、中央からの攻めは受け止められがちです。端攻めなど、アヒル囲いの弱点となりやすい場所を狙います。 | 側面 |

| 大駒交換時 | 交換は避けられないものとして対応 | アヒル側は交換を好むため、もし交換になったら、自陣の守備を固めて持ち駒を打つ隙を与えないよう注意深く指し進めます。 | 慎重 |

アヒル戦法まとめ

位置づけ

奇襲/ハメ手の範疇。誘いに乗る相手には威力を発揮しますが、正着で受けられると作戦負けになりやすいというのが定説です。採用する側は「角頭逆用」「端筋反撃」を明確な武器に、受ける側は拙攻回避と堅実な駒組みを徹底するのが基本方針です。

奇襲端角中飛車戦法

端角中飛車の狙いと基本的な駒組み(先手側)

この戦法は、角を端(9七など)に置いて、中央の5筋と、相手玉のいる3筋方面を同時に睨むのが特徴です。

| 手順(要点) | 指し手(狙い) | 解説 | 引用タイムスタンプ |

| 駒組み | 飛車を5筋に振り、9七角 | 飛車先交換を阻止しつつ、9七角で5三の地点を強く睨みます。 | [00:42] |

| 進行 | 玉を囲う前に仕掛ける | 相手が玉を囲っている間(例:△4二玉など)を狙い、すぐに仕掛けるのが基本です。 | [00:57] |

| 仕掛け | 5四歩 | 5筋の歩を突き、一気に中央突破を狙います。この歩を同歩と取ると、角で玉が取られてしまうため、相手は対応に困ります 。 | [01:06] |

端角中飛車の成功例(相手が間違えた場合)

相手が正しい受け方を知らずに受けに回ると、端角中飛車側が優勢になります。

| 局面(相手の失敗) | 指し手(端角中飛車側) | 解説 | 引用タイムスタンプ |

| 相手が受けてきたら | 6四角 | 相手の駒組み(△7四歩など)の隙を見て、角を打ち込んで攻めを継続します。 | [02:07] |

| 結果 | と金作り | 攻めが成功すると、と金を作ることができ、先手有利の形になります。 | [02:22] |

端角中飛車に対する正しい守り方(後手側:対策)

端角中飛車を咎めるための、後手(居飛車側)の正しい受け方です。ポイントは「飛車先を急がない」「金銀で5筋を徹底的に守る」ことです。

| 局面 | 指し手(後手:居飛車側) | 解説 | 引用タイムスタンプ |

| 序盤の駒組み | 6二銀から5筋を強化 | 飛車先交換を急がず、まず6二銀と指して5筋を厚く守り、玉を囲うことを優先します。 | [03:40] |

| 飛車先の受け | 3二玉で角道から避ける | 相手が端角を見せてきたら、3二玉と寄って角の利きから玉を避けます。 | [03:52] |

| 【最善手】 | 8六歩からの反撃 | 相手の仕掛けに対し、8六歩と突き、4五歩と攻めれば、端角中飛車側の攻めは成立しづらくなります。 | [05:00] |

| 攻めの継続を阻止 | 9四歩に対する対応 | 相手の角を狙う9四歩には、5六飛と浮いて角を守るのが中飛車側の常套手段です。 | [04:10] |

| 成功時の形 | 上部からの抑え込み | 相手が無理に攻めてこなければ、後手は上部から中飛車を抑え込む展開(例:△5五歩など)となり、後手優勢となります。 |

出典:【端角中飛車#1】端角中飛車の成功例と守り方 (☆ゆっくり将棋の定跡解説)

奇襲早石田戦法

早石田急戦の狙いと基本的な駒組み(振り飛車側)

早石田急戦は、後手番の振り飛車(三間飛車)が、玉を囲うよりも先に7筋の飛車先交換を狙い、居飛車側の陣形が整う前に乱戦に持ち込むことを目的としています。

| 手順(要点) | 指し手(狙い) | 解説引用 | タイムスタンプ |

| 初期駒組み | 7筋の歩を2回突き、7筋に飛車を展開 | 7筋を集中攻撃し、常に7筋の「7三」の地点を狙います。 | [00:38] |

| 玉の配置 | 玉を4八に逃す(先手) | 後々の変化で、桂馬を跳ねた際に玉が「9九角打ち」の大手筋から逃れるための布石です。 | [00:48] |

| 仕掛けの起点 | 7四歩の突き捨て(後手) | 7筋の飛車先を交換することで、本格的な戦いの始まりとなります。 | [01:01] |

早石田急戦の狙いと居飛車側の失敗例

居飛車側が安易に対応すると、飛車を渡すなどの致命的な失敗につながり、早石田側の攻めが成功します。

| 局面(居飛車の失敗) | 指し手(早石田側) | 解説引用 | タイムスタンプ |

| 7筋の応対 | 7四同歩からの角交換 | 飛車と銀の両取りとなる「5五角」の打ち込みを狙います。 | [01:07] |

| 飛車を渡す変化 | 7四飛と突っ込む | 居飛車が7四同銀と応じると、8二角成で桂馬や香車を拾われ、早石田側が優勢となります。 | [01:25] |

| 奇襲への失敗 | △3六歩への対応を誤る(動画のテーマ外) | 居飛車側が7筋の集中砲火を浴び、7筋突破が確定的な展開となります。 | [04:11] |

早石田急戦に対する正しい守り方(居飛車側:対策)

本動画のテーマである、居飛車側が最も対応に困る奇襲「△3六歩」に対する正しい受け方を解説します。

(動画では先手・居飛車側で解説。)

| 局面(奇襲) | 指し手(居飛車側の最善手) | 解説引用 | タイムスタンプ |

| 7筋の応対 | 7四同歩とした後、7二金と上がる | 乱戦を避け、7筋の守りを補強する実戦的な手です。 | [03:36] |

| 角打ちへの対応 | 相手の5五角に対し、7七角と合わせる | 角取りを無視して攻め込んできても、角交換後の受けが間に合うため、居飛車側が有利な展開となります。 | [04:45] |

| 乱戦への対応 | 相手の激しい攻めに7七角と応じる | 角交換から同銀と応じれば、居飛車側が手番を握り、銀を好位置に進められた形となります。 | [05:03] |

| 最終盤の激しい変化 | 飛車切りに対し、6五桂と跳ねる | 7三歩成とされても、5七桂成で王手にし、同玉に8四角打ちで金銀を取り除ける筋を狙います。 | [05:14] |

補足:後手番でも「後手早石田」(3筋側)という形があり、同様に角道を止めない石田流の発想で乱戦に持ち込みます。

このように、「角道オープン+時間の先行」を買うのが早石田の本質です。定跡筋(▲7四歩〜角交換〜▲7四飛)を一通り押さえた上で、受け側の角筋反発と中央制圧への備えが勝敗を分けます。

出典:【早石田急戦#1】居飛車側の奇襲への対応 (☆ゆっくり将棋の定跡解説)

【実戦データから考察】奇襲戦法が有効な場面・向かない場面

ここでは、奇襲戦法を実戦で使うにあたって、どのような条件が成功率を上げるのか、あるいは下げるのかを考察します。

早指し(3分切れ負け/10秒将棋等)

ミス待ち特性ゆえに相対的に通用しやすい。アプリ文化と相性。

奇襲戦法が最も効果を発揮するのは、「時間的プレッシャー」がかかる場面です。

持ち時間が短い早指し戦(例:3分切れ負け、10秒将棋など)では、相手が奇襲に対応する「正解の手順」を考える時間的余裕がありません。

その結果、「最善手ではないが、とりあえず指す手」を選びやすく、これが奇襲戦法の狙う「ミス」に繋がります。

研究によると、持ち時間が短くなればなるほど、奇襲側の勝率が相対的に高まる傾向が確認されています。

現代の将棋アプリやネット対局の文化は早指しが主流であるため、奇襲戦法は一定の実用性を持っていると言えます。

対局相手の実力が自分より上であっても、奇襲によって「運の要素」を引き込みやすくなります。

長時間・公式戦

準備に弱いため成功率は低下。研究で対策が回る。

一方、持ち時間が長い長時間対局やプロの公式戦では、奇襲の成功率は大きく低下します。

相手は十分な時間をかけて盤面を深く読むことができ、少しでも疑問手や定跡外れがあれば、将棋ソフトを活用して最善の対策手順を見つけ出してきます。

また、プロの世界やハイレベルなアマチュアの間では、過去に現れた奇襲はすべて研究対象となり、すぐに「対策手順」が広まるため、「初見殺し」が成立しにくくなります。

奇襲を使う側が、相手の対策をさらに超える「新手順」を用意していない限り、序盤で不利を背負うことになります。

したがって、本格的に上達を目指すなら、奇襲戦法は「補助的な武器」として考え、定跡の学習を主軸にする必要があります。

奇襲戦法で勝率を維持するための考え方

奇襲戦法を使い続けるには、「常に新しい奇襲を探すか、古い奇襲に最新の工夫を加えるか」というイタチごっこに挑み続ける必要があります。

安定して勝率を維持するには、奇襲に頼るのではなく、定跡や終盤力といった基礎力を向上させることが最も重要です。

奇襲は、自分のレパートリーにおける「ジョーカー」として扱いましょう。

いつ使うべきか?

- 格上の相手で、正面から定跡でぶつかっても勝率が低いと判断される場合。

- 連敗中で流れを変えたい、あるいは精神的なリフレッシュが必要な場合。

- 相手の事前研究が不十分だと予想される場合(例:特定の戦法しか指さない相手への対抗策として)。

【奇襲戦法対策の学び方】知っておきたい「汎用受けの型」

奇襲戦法を自分で使わなくても、「やられた時の対処法」を知っておくことは必須です。

対策の学習には、一つ一つの戦法を覚えるよりも、まず「原則」を習得することが大切です。

【奇襲戦法の方針テンプレ】4つの原則化

特定の奇襲戦法を一つ一つ覚えるよりも先に、奇襲対策の「汎用的な原則」を頭に入れることが重要です。

この原則に従うだけで、見慣れない手に冷静に対応できる確率が格段に上がります。

| 原則 | 具体的な意味と重要性 |

| ① 餌に乗らない | 相手が「取ってほしい」と誘ってくる駒(例:パックマン戦法の歩など)は、裏があるためすぐには取らない。駒得よりも玉の安全と盤面のバランスを冷静に玉形を優先する。 |

| ② 角筋を通さない | 序盤で相手の角の利きが玉に向かって一直線に通っている状態は危険。角筋を遮る歩を突くなどして、早めに玉を守る。角のプレッシャーを軽減することが最優先事項。 |

| ③ 玉形を乱さない | 奇襲の多くは、相手の玉の守りを崩すことを目的としている。焦らず、自分の玉をしっかりと**金銀(きんぎん)**で囲い、安全を確保する。玉の守りが盤石なら、序盤の小さな不利は挽回しやすい。 |

| ④ 攻めを一手遅らせる | 奇襲側は速攻を狙うため、こちらも急いで攻め合うと相手の思う壺。**「受けの一手」**を入れ、相手の攻めの手番を奪うことで、戦いを落ち着かせ、自分のペースに戻す。 |

奇襲戦法対策定跡最小セット

汎用的な原則を学んだら、次に「最低限知っておくべき有名奇襲の初手(または数手)の受け」をセットで暗記します。

例えば、前述の鬼殺しに対しては「△6二金」と受ける、アヒル囲いが来たら「焦らず持久戦へ移行する」といった、「この戦法にはこの受け」という最低限の分岐を知っておくだけで、初見殺しを防げます。

これは、例えるなら「火事になったらまず119番」という「いざという時のアクション」を覚えておくのと同じです。

その先の詳細な定跡を知らなくても、とりあえず「互角に戻す一手」を知っておくことが、早指し戦での生存率を高めます。

実戦+検証:短時間アプリ→検討→再戦のPDCAで短手数の受け筋を身体化

知識を定着させるには、以下のサイクル(PDCA)を回すことが有効です。

- 実戦(Plan/Do): 早指しの将棋アプリなどで積極的に対局し、実際に奇襲を受けてみる。体験を通じて、その戦法の「嫌なところ」を身体で覚える。

- 検討(Check): 対局後、将棋ソフト(AI)や書籍・動画を使って、自分が悪手を指した局面の「最善の受け手順」を確認する。特に、なぜその一手が最善なのかという理由まで掘り下げて理解することが大切です。

- 再戦(Action): 学んだ手順を次の対局で試してみる。相手の奇襲に対して、「指し慣れている」という感覚を持つまで繰り返す。

このサイクルを繰り返すことで、奇襲への「短手数の受け筋」が、意識せずとも指せる「身体化された知識」となり、実戦でのパフォーマンスが向上します。

【奇襲戦法とマナー】将棋における倫理的観点

将棋は対人ゲームであるため、奇襲戦法を使う際には、ルール上の正当性とは別に、マナーや相手への配慮といった倫理的な側面の理解も大切になります。

ネット将棋での「嫌われがちな戦法」への配慮と、その背景にある心理

ネット将棋では、特に「ハメ手」要素の強い奇襲戦法は、一部のユーザーから「マナー違反」として嫌われがちな側面があります。

これは、相手の「将棋を深く楽しみたい」という意図とは異なる「初見殺し」に特化しているためです。

真剣に将棋に取り組んでいるプレイヤーにとって、対策を知っているかどうかの「知識勝負」だけで勝敗が決してしまうことに、不公平感や時間の浪費を感じることがあるのです。

もちろん、どの戦法を選ぶかは個人の自由ですが、対局相手に不快な思いをさせないよう、対局を楽しむ気持ちを大切に、節度ある使用を心がけましょう。

奇襲に頼りすぎず、正々堂々とした力勝負を目指すことが、将棋の醍醐味です。

奇襲戦法のルール上の正当性とは?

将棋のルール上、奇襲戦法は全く問題のない正当な指し方です。

奇襲はルールで禁止されておらず、批判は盤上で応じるのが建設的。

奇襲を批判する声があったとしても、プロの世界でも時には採用される戦術であり、「盤上の戦い」においては、ルール違反でない限り、どんな指し方も認められます。

奇襲は、「相手の準備不足を突く」という、立派な戦略の一つです。

もし奇襲を仕掛けられたら、感情的になるのではなく、「対策を知っているぞ」という強い意志をもって、盤上で冷静に最善手を返すことが最も建設的な対応です。

感情的に対応せず、冷静に時間を使い、相手の仕掛けの「急所」を見抜きましょう。

【奇襲戦法との健全な向き合い方】基礎力の補完と理解の深化

奇襲戦法は、将棋の奥深さを知るための一つの扉です。

使いこなすことで戦術の幅が広がりますが、あくまで将棋の上達は「基本となる定跡と、終盤の読みの力」の上に成り立ちます。

しかし、奇襲の対策を学ぶ過程で、「なぜこの手が悪手なのか」「この形はなぜ危険なのか」という、定跡では見過ごしがちな本質的な局面の理解が深まるというメリットもあります。

奇襲戦法は、「将棋をより楽しく、変化に富んだものにするためのスパイス」として、健全に活用していきましょう。そして、奇襲に頼らずとも勝てる確かな基礎力を身につけることが、最終的な目標にしましょう。

よくある質問【FAQ】

Q 奇襲戦法の定義と位置づけは何?

定跡から大きく外れた意表の指し方で、引っかけ系やハメ手要素を内包し、対応されると不利化しやすい戦法群です。

Q なぜ奇襲は「初見殺し」になる?

相手の知識に依存し、定跡外れで思考時間を奪い動揺を誘うため、初見では悪手を引き出しやすいからです。

Q AI普及で奇襲の採用はどう変化?

AIの普及で最善受けの判定が高速化し、多くが研究で潰され採用は稀になりました。採用時は最新研究やマイナー定跡寄りが中心です。

Q 奇襲戦法のメリットは何がある?

時間的優位、心理的動揺の誘発、序盤からの主導権、得意な戦場への誘導という実戦的効果があります。

Q 奇襲の主なデメリットは何ですか?

一度対策が知られると再現性が低く研究に弱いこと、定跡や基本形の学習が遅れ上達を阻害し得る点です。

Q どんな場面で奇襲は有効なのか?

早指しやネット対局など時間と情報の密度が高い場面で有効です。長時間戦や公式戦では限定運用が基本です。

Q 鬼殺しの急所と受けの要点は何?

△6二金が現代的有力で5三を厚く受け、早めの△5四歩も牽制策です。桂を追い過ぎると▲2二角成〜▲5五角の筋に乗りやすいです。

Q パックマン戦法の有力な対策は?

最有力は無視して通常の駒組みに合流することです。取った場合は△9五角+に▲7七飛が好手で狙いを不発化できます。

Q 浮き飛車目くらましの対応策は?

△4三銀で角頭の急所を固め、△2二飛で向かい飛車にして受け流す指し方が有効です。堅実な囲いで長期戦に誘導します。

Q 奇襲対策の汎用原則は何がある?

餌に乗らない、角筋を通さない、玉形を乱さない、攻めを一手遅らせる——この原則で未知の奇襲にも冷静に対応できます。

まとめ

この記事では、将棋の奇襲戦法(「初見殺し」)の仕組み・使いどころ・代表例の急所と対策を解説しました。

要点をまとめると以下の通り。

- 定義と性質:定跡外れで時間・心理を奪うが、対策されると脆い。

- 使いどころ:早指し/ネットで有効、長時間戦は不向き。

- 学び方:汎用原則(餌に乗らない/角筋遮断/玉型保持/受け一手)+PDCAで受け筋を身体化。

奇襲運用では、「時間と情報の非対称性」の見極めが重要なポイントとなります。

このポイントを押さえて、早指しで試行 → 対局後に検討 → 最善受けをメモ化して再戦を繰り返してみてください。