PR

この記事でわかること

・予算帯ごとの選び方と特徴(手軽さ〜本格志向まで)がわかる。

・盤と駒の基礎知識(素材・厚み・書体・機能性)と、価格帯別おすすめセットがわかる。

・長持ちさせるお手入れ・保管方法と、購入前のチェックポイントの順序がわかる。

将棋セット、何を選べばいいか迷っていませんか?盤や駒の素材・厚み・機能で指し味は大きく変わるのに、価格帯ごとの違いが分かりづらい、それが失敗の元です。

本記事は専門的な視点で、予算別の“得意分野”と選び方の基礎を整理。〜5,000円の手軽セット、5,000〜1万円の高コスパ、一万円超の本格派まで具体例を提示し、手入れの要点も解説します。

本記事をお読みいただくと、用途と予算から迷わず最適解に到達できます。

家族で遊ぶ軽量セットから、厚み30mmのヒバ盤、香り高い本榧まで、用途・設置環境・携帯性で選択肢を絞り、失敗しないチェックポイントとお手入れ(乾拭き・除湿・直射日光回避)も網羅。

価格と指し味のトレードオフを可視化し、あなたの“道具の愉しみ”を最大化します。結論は『まず予算を決め、使い道に合う一式を選ぶこと』です。

将棋セットを予算別に選ぶメリット

将棋セットは「盤」と「駒」の素材や厚み、携帯性の違いで指し味が大きく変わります。価格帯ごとに“得意分野”が明確なので、最初に予算を決めると迷いにくくなります。

5,000円以下は折りたたみやマグネット式などの手軽さ・省スペースが魅力。5,000円〜1万円は盤の厚みと駒の質感のバランスが良く、長く使える入門〜初級の最適解。

1万円超では本榧(かや)などの高級材や厚盤により、音・香り・弾力といった“道具としての愉しみ”が一段と高まります。

例えるなら靴選びに似ています。通勤用に軽くて履きやすい靴(5,000円以下)、普段使いでも仕事でも行ける上質スニーカー(5,000円〜1万円)、ドレスコード対応の革靴(1万円超)というイメージです。

どれも“用途に合えば正解”です。

将棋セット選びの基礎知識

駒の種類と価格帯

プラスチック駒やスタンプ駒は安価で扱いやすく、はっきりした書体で見やすいのが特長です。木製の彫駒や盛上駒は温かみがあり手になじみます。

一般に木製の本格駒は価格が上がり、資材や製作工程(彫り・漆入れ)によって値幅が生じます。

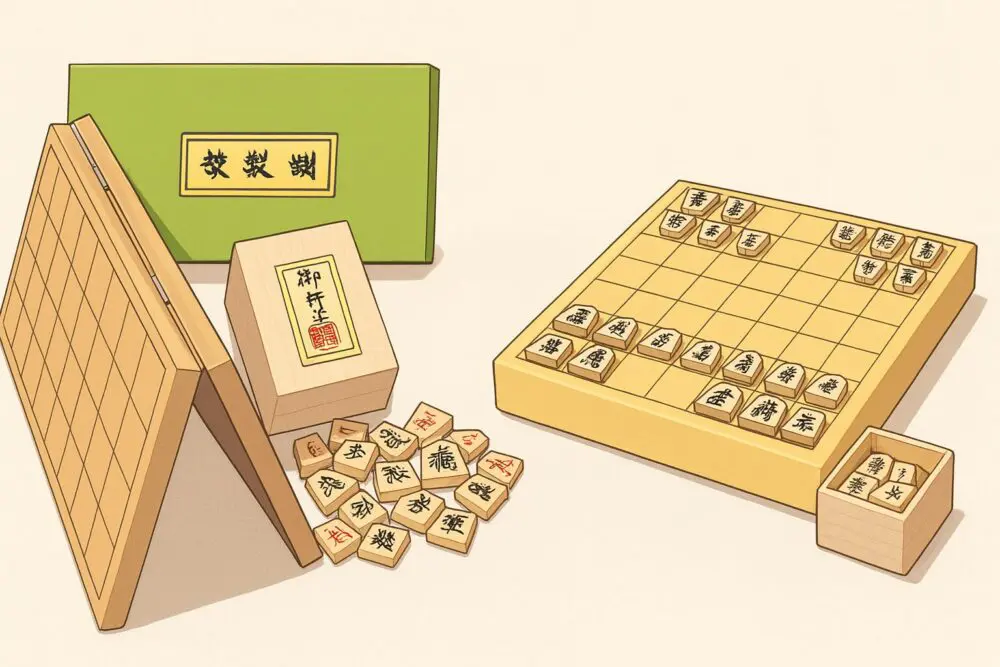

盤の素材と厚み

普及材では新桂(しんかつら/アガチス)やヒバが定番。ヒバは約30mm厚(“10号”や“1寸”と表記)で指し心地や打音が良く、家庭用の“最初の本格盤”として人気です。

本榧は弾力・音・香りの三拍子がそろう最高峰。足付きや2寸以上の厚盤になると、駒を置いたときの響きが明らかに違い“対局している時間そのもの”が豊かになります。

機能性(折りたたみ・マグネット・蝶番)

折りたたみ盤は収納と持ち運びが容易。マグネット式は駒がずれにくく、移動中や学童クラブでも使いやすいのが利点です。

折り盤の裏面には蝶番(ちょうつがい)が付くため、机に直接置くと傷の原因になることがあります。

薄手のマットやクロスを挟むと安心です。

5,000円以下で選ぶ手軽な将棋セット2選

こんな方におすすめ

まずは気軽に始めたい/家族で遊びたい/収納スペースを取りたくない。

1 【ハナヤマ】マグネット式トラベル将棋セット

透明の盤面に凹みがあり、そこにコマを収める新構造! ゲーム中に駒がずれにくいので、きれいに並べられて気持ちよくゲームが進行できます。

本格的な立体駒を採用しているので、持ちやすくて遊びやすい! たたんでいる時はロック機能がついているから、持ち運びも安心です。

| ブランド | ハナヤマ(HANAYAMA) |

|---|---|

| 材質 | プラスチック |

| プレイヤー人数 | 2人 |

2 将棋セット 新桂5号折将棋盤と天童木製将棋駒【鈴花堂オリジナル駒の動き方カード付】

新桂5号の折将棋盤と、山形・天童製の木製普及駒(スタンプ押し)を組み合わせた入門向けセット。盤は約33.5×30×1.3cm・約700gと軽量で、折りたためば収納も携帯も容易。

プラスチック蝶番で天板を傷つけにくいのも安心。

駒はコントラストがはっきりして見やすく、はがきサイズの「駒の動き方/並べ方」カード付きで、開封直後からすぐに対局を始められます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 盤の材質・形式 | 新桂(集成材)/折将棋盤 |

| サイズ・重量 | 約33.5 × 30 × 1.3 cm・約700 g |

| 蝶番 | プラスチック蝶番(天板を傷つけにくい) |

| 駒 | 天童製・木製普及駒(スタンプ押し)/高コントラストで視認性良好 |

| 付属品 | はがきサイズ「駒の動き方/並べ方」カード |

| 収納・携帯性 | 折りたたみ式で省スペース・持ち運び容易 |

| 想定ユーザー | 入門〜初級者、家庭用・学習用に最適 |

| 特長の要点 | 軽量・即対局可・扱いやすいコンパクト設計 |

5,000円〜1万円付近の高コスパ将棋セット2選

こんな方におすすめ

入門〜初級から“長く使う一式”にアップグレードしたい/指し味と見栄えを重視したい。

新桂(アガチス)7号 折り盤+駒

薄型で軽量、それでいて木目の温かみ。ダイニングテーブルでも勉強机でも取り回しがよく、片付けも簡単です。裏の蝶番は保護マットを敷けば机面を傷めにくく、安定感も増します。

量産の普及駒はコストを抑えつつ視認性に優れ、入門〜初級の常用に十分。

印字の性質上、軽微な印字ズレや木地の個体差は許容範囲として理解しておくと、期待値とのギャップを避けられます。

主な仕様(#3)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 盤材 | 新桂(アガチス)・折りたたみ |

| 盤サイズ | 約32×35cm/厚み約1.9cm |

| 駒 | 普及将棋駒(材:チーク・印字、駒袋・紙盤・解説紙付きの構成が一般的) |

| 付属 | 折盤用駒台(新桂ハギ/合板造り)など構成により異なる |

| お手入れ | 基本は乾拭き。同梱の椿油(5ml)は本黄楊など一部材のポイントケア向けで、過量塗布はシミ・ムラの原因。通常運用は乾拭きと除湿管理で十分 |

ヒバ10号 卓上盤+木製駒

標準サイズ(約33×36cm)・厚み約3.0cm(10号≒1寸)の米ヒバ材卓上盤。ハギ造り(接ぎ)により反りに強く、緻密な木目と穏やかな色合いが魅力です。

3.0cmの厚みが澄んだ打音とブレない指し心地を生み、入門〜初級の“最初の本格盤”として申し分ありません。

付属の木製押し駒(アオカ/太字系)は視認性に優れ、裏面の赤字(裏赤)は“成り”の理解を助けます(※モデルにより裏赤の有無は異なるため、購入時に要確認)。

セットによっては駒台(新桂ハギ)やミニ椿油(5ml)が付属しますが、椿油はポイントケア用であり、通常のお手入れは乾拭き+除湿管理で十分です。

主な仕様

| 項目 | 内容 |

| 盤材 | ヒバ(卓上一枚板または接ぎ) |

| 盤サイズ | 約33×36cm/厚み約3.0cm(10号) |

| 駒 | 木製駒(裏赤・太字系推奨で視認性良好) |

| 使用感 | 厚みで打ち味が落ち着き、駒音が心地よい。長時間対局でも疲れにくい |

補足:盤の“号(ごう)”表示は厚みの単位で、10号 ≒ 1寸(約3.0cm)。数字が大きいほど厚く、打ち味はより安定します。

価格帯別の比較(要点を一望)

| 価格帯 | 代表的なセット | 盤の素材・厚み | 駒の種類 | 携帯性 | 指し味・音 | 想定ユーザー |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 〜5,000円 | マグネット/折りたたみ | 樹脂盤または新桂・薄型(約1.3cm) | プラ/スタンプ | ◎(軽い) | ○(静かめ) | 入門・家族・教室 |

| 5,000〜1万円 | 新桂5号折り/ヒバ10号卓上 | 新桂〜ヒバ・約3.0cm | スタンプ〜木製 | ○ | ◎(厚みで安定) | 入門から長く使う一式 |

| 1万円〜 | 本榧卓上・足付厚盤など | 本榧・厚盤(約3.0cm〜) | 木製彫駒など | △(重い) | ◎◎(響き・香り) | 本格志向・贈答 |

1万円以上の本格派将棋セット1選

こんな方におすすめ

道具の愉しみを重視する愛好家/贈答用・記念用/長期使用を見据えたい。

本榧(ほんかや)卓上将棋盤+木製駒(書体:錦旗など)

ほどよい弾力・冴えた打音・気品ある香りは、初めて触れた瞬間に違いがわかります。油分を多く含み、長年の使用でも艶を保ちやすいのが特長。

将棋時間そのものが“豊かな体験”に変わるため、自己投資や贈り物にも適しています。足付きや2寸以上の厚盤なら、駒音の立体感がさらに引き立ちます。

本榧の価値は、単に高級材というだけでなく、年輪の詰み・杢(もく)・乾燥工程といった見えない品質管理に支えられています。

国産本榧(いわゆる“日向榧”など)は油分と弾力に富み、駒を置いた瞬間の「パチン」ではなく「トン」と沈む柔らかな響きが得られます。

長期乾燥が行き届いた材は季節変化にも強く、反り・割れのリスクが抑えられます。

柾目(まさめ)と板目(いため)の違いも要点です。初心者の方は木目がまっすぐ流れる柾目を選ぶと、目が素直で視認性が高く、盤面に集中しやすい傾向があります。

一枚板は継ぎ目がなく音と響きが安定し、接ぎ盤は軽量・扱いやすさで優位。設置環境や持ち運び頻度で選び分けるのが賢明です。

厚みと存在感の目安

| 表記 | おおよその厚み | 使用感の傾向 | 設置環境の目安 |

|---|---|---|---|

| 10号(卓上) | 約3.0cm | 取り回し良く、音は軽やか | デスク・食卓で常用 |

| 15号(卓上) | 約4.5cm | 打ち味が安定、響きが豊か | 専用スペースが確保できる家庭 |

| 2寸(足付) | 約6.0cm | 重厚で安定感抜群 | 畳・敷板+駒台を用意 |

| 2.3寸〜3寸(足付) | 約7.0〜9.0cm | 別格の存在感と響き | 本格対局・贈答・記念用途 |

書体選びのヒント:錦旗は視認性が高く実戦向き、巻菱湖は品格あるバランス、水無瀬はやや細身で上品。

さらに源兵衛清安は端正で読みやすく、宗歩好は味わい深い人気書体。

いずれも見やすさを重視するとミスが減り、上達もスムーズです。

お手入れ方法と長く使うためのポイント

道具は「乾燥させすぎない・湿らせすぎない・急に変えない」が三原則です。

家庭では直射日光と結露を避け、温度はおおむね20℃前後、湿度は50〜60%RH程度を目安にすると安心です。

以下のポイントを押さえると、盤も駒も長持ちします。

- 乾拭きが基本(木目に沿ってやさしく)

- 水拭き・急乾燥は避ける(こぼれは押し当て吸い取る)

- 直射日光・急な温湿度変化を避け、除湿剤は2〜3か月で交換

- 収納・持ち運びは擦れ防止+防湿(ケース/風呂敷+乾燥剤)

- 迷ったら自己処置せず専門店へ

将棋盤・駒の手入れは乾拭きが基本です。木綿やマイクロファイバーで木目に沿って軽く拭き、印字面を強くこすらないでください。

直射日光や急激な温湿度変化を避け、押し入れ保管は除湿剤を併用し定期交換。密封ビニールは結露を招くため不適切です。

折り盤は使用時にマット、収納時は盤面の間に薄紙を挟み、緩みを感じたら専門店へ。本榧は乾拭きのみで十分で、ワックスやオイルは不要です。

ケア早見表

| 項目 | OK | NG | 目安頻度 |

|---|---|---|---|

| 盤の清掃 | 柔らかい布で乾拭き | 水拭き・薬品拭き | 対局後に軽く/月1で丁寧に |

| 駒の清掃 | 乾拭き・柔らかい刷毛 | 研磨・強い擦り | 対局後に軽く |

| 保管 | 風通し+除湿剤併用 | 密封高湿・直射日光 | 除湿剤は2〜3か月で交換 |

| 温湿度 | 約20℃・50〜60%RH | 急激な変化・結露 | 通年で安定管理 |

迷ったら自己流の薬剤使用は避け, 専門店に相談するのが安全です。

将棋盤と駒のFAQ

Q1. 折り盤の蝶番で机を傷めないコツは?

A. 薄手マットやクロスを敷くのが簡単で効果的です。プラスチック蝶番でも併用が安心です。

Q2. 裏赤のメリットは?

A. 駒の裏面が赤字だと**“成り”の判別がしやすく、初心者でも混乱しにくい**点が利点です。

Q3. 本榧は初心者に早いですか?

A. 早すぎることはありません。見やすく集中しやすい環境は上達を助けます。予算と設置環境が合えば有力候補です。

まとめ

この記事では、将棋セットの“予算別の選び方”を中心に、盤・駒の基礎知識、具体的なおすすめセット、長く使うための手入れ方法まで解説しました。

要点をまとめると以下の通り。

- 5,000円以下は折りたたみ/マグネットで手軽さ重視、5,000〜1万円は盤厚と駒質感のバランスが最良、1万円超は本榧などで音・香り・弾力に優れ“道具の愉しみ”が際立つ。

- 駒はプラ/スタンプは扱いやすく、木製(彫・盛上)は温かみと価格差あり。盤は新桂やヒバ(10号≒1寸≒約30mm)から、本榧の厚盤まで。折り盤は蝶番で天板を傷めないようマット併用が安心。

- 入門はハナヤマのマグネットや「新桂7号+天童駒(動きカード付)」、長く使うなら「新桂7号折り+普及駒」「ヒバ10号卓上+木製駒(裏赤)」、本格派は「本榧卓上(錦旗など見やすい書体)」が鉄板。お手入れは乾拭き&除湿管理が基本。

将棋セット選びでは、使用シーンと設置環境を起点に「盤の厚み・材質」「駒の視認性(書体)」「携帯性(折り・マグネット)」の優先順位づけが重要なポイントとなります。

購入前に「予算 → 使用シーン → 盤厚(号) → 駒の種類・書体 → 収納/携帯 → お手入れ」の順でチェックし、ぜひこのポイントを押さえて、あなたに最適な一式を選んでみてください。

将棋セットの選び方についてもっと詳しく知りたい方は、【初心者必見】失敗しない将棋セットの買い方!予算・種類・選び方のポイントもどうぞ