PR

この記事でわかること

将棋盤と駒の木製・プラスチック・磁石付きの違いとメリットがわかる。

自分に合った将棋盤と駒のセットがわかる。

失敗しない将棋盤と駒の選び方がわかる。

木の香り漂う本格盤に惹かれつつ、価格や保管場所が気になって決め切れない、そんな悩みはありませんか?。素材・厚み・構造の違いは指し味・音色・重量・携帯性に直結します。

違いを知らないまま「とりあえず安い折盤」で妥協すると、数か月で買い直すケースも珍しくありません。

本記事では、将棋歴 10 年超の筆者が木製・プラスチック・マグネットを徹底比較し、用途別ベストバイを提示します。

盤厚の基準や駒音の傾向、選定フロー、手入れ、チェックリストまで、初購入でも迷わない道筋を示します。失敗例やおすすめ構成も具体的に紹介し、納得の一台選びを後押しします。

購入タイミングや予算配分の考え方まで丁寧に解説します。

【将棋盤と駒】材質の違いを知る意義

見た目が似ていても、素材(木・樹脂・磁石)、加工法(無垢・集成・折りたたみ)、構造(脚付き・卓上)で体験は大きく変わります。

自宅で腰を据えて指す、子どもとリビングで楽しむ、出張先で詰将棋――使うシーンに合った選び方が継続しやすさと満足度を決定づけます。

とくに木製は「指に残る抵抗感」「駒音の余韻」「経年変化」、プラスチックは「軽さと扱いやすさ」、マグネットは「携帯性」という明確な個性があります。

【予備知識】盤と駒の基本仕様

盤と駒の基本仕様は以下の通り。

| 項目 | 標準値・概要 |

|---|---|

| 盤サイズ | 卓上盤:約 33 × 36 cm、マス目:約 3.3 cm 角 |

| 厚み表記 | 1寸=約 3.03 cm。競技会標準は 1寸4分(約 4.2 cm) |

| 重量 | 脚付き二寸盤で約 8 kg 前後 |

| 駒の種類 | 彫駒/押し駒/書き駒。一般に行書体は格上とされます |

| 駒箱 | 桐箱は湿度調整に優れます |

店頭・通販での確認ポイント

- 木取り:柾目は盤面が落ち着きやすく、板目は木目が華やかです。

- 枡目線の加工:漆書きは上質、焼き入れは耐久性良好、印刷は均一で低価格。

- 一枚板/接ぎ盤/集成:一枚板は高級・重厚、接ぎ盤は実用的、集成は価格安定。

木製将棋セットの特徴とメリット

重厚感と指し味

木製盤は、その重量感と安定感が何よりの魅力です。高密度な木材は駒を置いた際の衝撃をやわらかく吸収し、「コトン」と響く落ち着いた音色を生み出します。

この音は、プラスチック盤や磁石付き盤では得られない、心地よい深みがあります。

特に高級素材として知られる本榧(ほんかや)は、天然の油分を豊富に含み、駒が滑りすぎず適度に止まる理想的な指し味を実現します。

そのため長時間の対局でも疲れにくく、集中力を持続させやすいと評判です。指先から伝わる微妙な感触は、まさに木製盤ならではの体験といえます。

経年変化を楽しめる

木製盤は使い込むほどに色艶が増し、時間の経過とともに独特の表情を見せます。紫外線や手の油分によって徐々に飴色へと変化していく様子は、人工素材にはない温もりと味わいです。

表面に現れるわずかな色ムラや、ヤニ跡と呼ばれる樹脂の跡も、欠点ではなく歴史を刻んだ証として愛されます。

数年、数十年と共に歩んだ盤には、所有者だけの物語と風格が宿り、それ自体が唯一無二の存在になります。

高い耐久性

適切な環境で保管すれば、木製盤は世代を超えて使い続けられるほどの耐久性を誇ります。室内湿度を40〜60%に保つことで、割れや反りを防ぎ、数十年単位の使用も可能です。

こうして長く使い込まれた盤は、やがて家族の思い出や歴史を背負う存在となり、「親から子へ、子から孫へ」と受け継がれる大切な道具となります。

まさに、一度手にすれば生涯の相棒になり得る逸品です。

木材別グレード(目安)

| 木材 | 特徴 | 価格帯(卓上・1寸4分) |

|---|---|---|

| 本榧(国産) | 香り高く油分豊富、打ち味が深い | 約 40,000〜80,000 円超 |

| 米ヒバ | 本榧に近い指し味、明るい木目 | 約 15,000〜40,000 円 |

| 桂 | 比較的軽量、入門向き | 約 8,000〜25,000 円 |

| 新桂(集成) | 低価格で均質 | 約 5,000〜15,000 円 |

木製駒の主な種類

- 黄楊(つげ):緻密で滑らか。薩摩・御蔵島産は高級。

- 楓・朴:軽量で価格控えめ。印刷駒中心。

- グレード表示例:「上彫」「特上彫」「彫埋」「盛上げ」など(彫りの深さ・彩色・手間でランク付け)。

デメリットと対策

| 課題 | 具体例 | 対策 |

|---|---|---|

| 価格が高め | 高級材・一枚板は高額 | 新桂の卓上盤から始め、将来アップグレード |

| 重量 | 4 kg 超で持ち運び負担 | 盤袋・キャリーケースを活用 |

| 保管スペース | 脚付きは嵩張る | ベッド下収納・壁面ラックの活用 |

| 防音 | マンションで音が響く | 盤マット・フェルトを併用 |

店頭チェック術(木製)

- 駒を軽く置いて初音と余韻を聴き比べる。

- 駒をすべらせ、止まり際の抵抗を指先で確認。

- 盤面を斜めから見て反り・波打ちがないかチェック。

📌 おすすめ木製将棋セットはこちら

- 榧の本場宮崎県日向産本榧2寸4分ハギ卓上将棋盤セット MS32 黄楊錦旗彫駒 栓駒台

(高級志向向け)

- 新桂7号折盤+駒セット(入門者向け)

プラスチック製将棋セットの特徴

利点

- 手頃な価格:導入コストが低く、複数台の用意もしやすいです。

- 軽量:卓上サイズなら1 kg 未満が一般的。移動や収納が容易です。

- メンテ容易:反り・割れが起きにくく、乾拭き・水拭きで清潔を保てます。

デメリット

- 木の温もりや深い駒音は得にくい。

- 長時間では駒音が高く感じることがあります。

- 紫外線で黄変しやすい傾向があります。

推奨ユーザー

初心者・子ども・クラブ活動など、コストと扱いやすさ重視の場面に適します。

店頭チェック術(プラ)

- 折り目のヒンジ剛性、盤面の平滑性、ゴム脚や滑り止めの有無を確認。

🎯 コスパ重視で選ぶならこちら

マグネット付き将棋セット

強み

- 携帯性:駒裏の磁石で盤面に密着。電車・バス・アウトドアでも快適です。

- 低価格:外出専用のサブセットとして最適。

- 収納性:折りたたみ一体型で駒を中に収納、紛失リスクを低減します。

注意点

- 駒が小さく指し味は軽めです。

- 磁力は経年で低下する場合があります(予備駒の入手性も確認)。

店頭チェック術(マグネット)

- 盤を 30〜45 度傾けて保持力を確認。駒脚のバリの有無も要チェック。

持ち運びに最適なマグネット盤はこちら

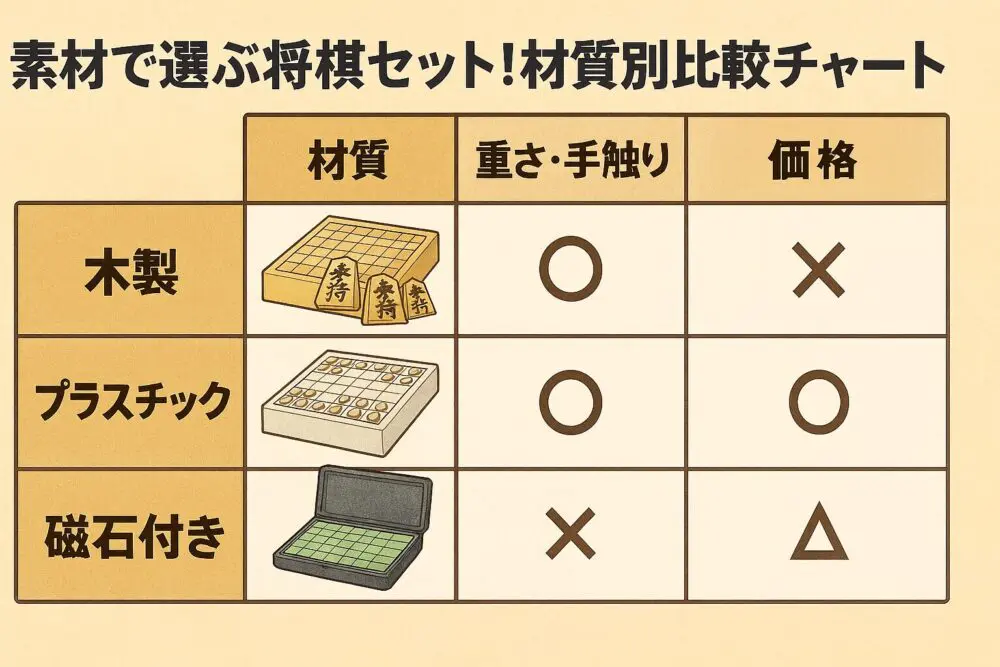

材質別比較チャート

| 指標 | 木製 | プラスチック | マグネット式 |

|---|---|---|---|

| 初期コスト | 高 | 低 | 最低 |

| 指し味 | ◎ | △ | ▲ |

| 携帯性 | ▲ | ○ | ◎ |

| 雰囲気 | ◎ | △ | ▲ |

| メンテナンス | △ | ◎ | ○ |

| 推奨層 | 本格派 | 入門者・教育現場 | 旅行・サブ用途 |

用途別おすすめセットまとめ

シーン別選定フロー(5ステップ)

- 予算上限:〜1 万円はプラ・マグネット、3 万円〜で木製も選択肢。

- 設置場所:常設なら厚み重視、収納優先なら折盤。

- 移動頻度:外出が多いなら携帯性最優先。

- 音と質感:将棋カフェや店頭で実機に触れる。

- ステップアップ計画:入門はプラ→上達後に木製へ段階的に。

購入前セルフ質問

- 週あたりの対局時間は?

- 片付け時間は何分まで許容?

- 一緒に指す相手は子ども/友人/道場仲間?

→ 迷ったら「設置 7:携帯 3」の重みづけで優先順位を決めるとブレません。

初心者向け代表セット(価格は税込目安・2025年8月時点)

| カテゴリ | モデル例(一般名称) | 特徴 | 価格目安 |

|---|---|---|---|

| 木製折盤 | 新桂 7 号盤+朴駒 | 厚さ約 20 mm・足なし | 約 4,500 円 |

| プラ折盤 | 6 号盤+プラ駒 | 盤裏すべり止め付き | 約 3,100 円 |

| マグネット | コンパクト盤(24〜26 cm 角) | 収納一体・携帯性重視 | 約 1,300 円 |

※ 価格は目安です。購入時は最新価格・在庫・レビューをご確認ください。

将棋盤と駒の手入れ

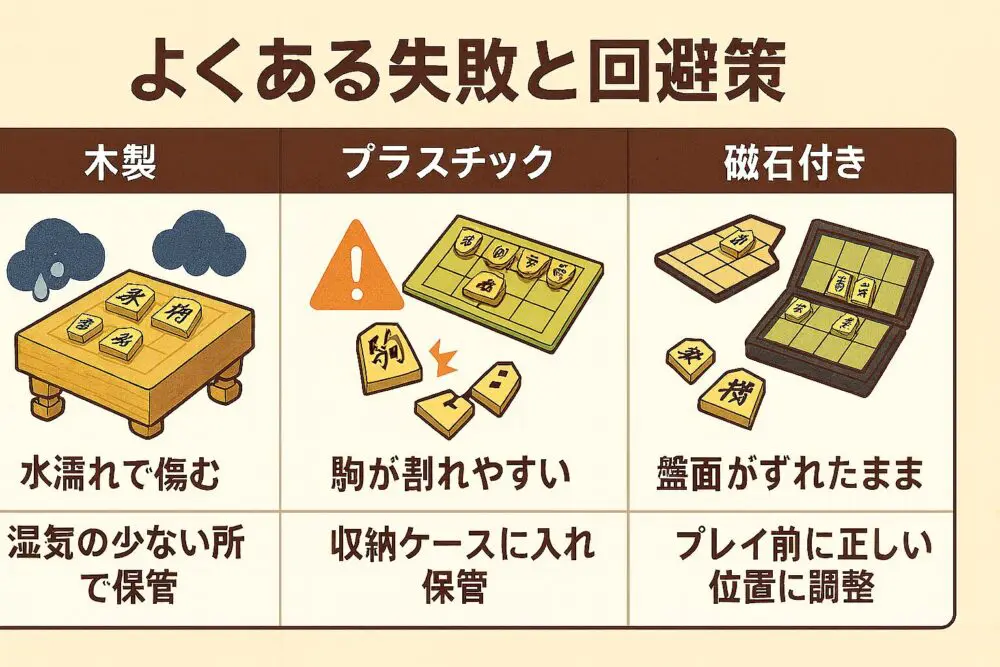

木製

- 基本は乾拭き。汚れは固く絞った布で軽く拭きます。

- 直射日光を避け、湿度 40〜60%を維持します(桐箱・シリカゲルの併用は有効)。

- 油分補給は年 1 回・極薄塗り(桐油・亜麻仁油)。塗り過ぎはベタつき・埃付着の原因になります。

プラスチック

- 汚れは消しゴムで優しく除去。

- アルコールは微細亀裂の原因になり得るため控えます。

- 収納時は高温多湿と直射日光を避けます。

マグネット

- 駒裏の鉄粉を定期除去。

- ヒンジ部にシリコングリスを少量で開閉を滑らかに。

- 磁力が弱ったら買い替え時期のサインです。

【ケーススタディ】目的別の最適解

小学生と毎週末に対局

- 条件:予算 1 万円、学習机使用、移動なし

- 推奨:新桂 7 号折盤+朴駒

- 理由:木の質感と耐久性のバランスがよく、買い替えコストを抑えやすい。

ビジネスホテルで詰将棋

- 条件:機内持込サイズで荷物を最小化

- 推奨:マグネット式コンパクト盤(24〜26 cm 角)

- 理由:ノート PC スリーブに収まり、短時間の詰将棋に最適。

道場対局を視野に入れた本格派

- 条件:予算 5 万円、週 2 回対局

- 推奨:本榧 1 寸 4 分 卓上盤+薩摩黄楊 上彫駒

- 理由:指し味・駒音・疲労感の少なさが両立。将来、脚の追加で格上げ可能。

よくある失敗と回避策

- 「重さ」を軽視:木製は移動が負担。→ 常設できるかを先に決める。

- 机との相性:薄い天板は打音が響く。→ 盤マットを同時購入。

- 写真だけで判断:色味は光源で変化。→ レビューの実写や実店舗で確認。

- 駒の字が読みづらい:行書体は上品だが慣れが必要。→ 初心者は楷書体〜太字も検討。

- 折盤の反り:安価品で発生例。→ ヒンジ精度・ゴム脚の有無を確認。

失敗しない購入チェックリスト

- 販売店の信頼性:実店舗またはレビュー多数の専門店。

- 返品・交換ポリシー:反り・木目差異への対応有無。

- 付属品:駒箱・盤袋・滑り止めマットの有無。

- 配送料:厚板盤は 160 サイズ超で送料が高額化しやすい。

- 保証期間:木製盤の乾燥割れ保証の有無。

- 在庫と納期:人気材(本榧)は納期がかかる場合あり。

- 防音対策:マンションなら盤マットをセット購入。

スマホのメモにチェック項目を保存し、購入ボタンの前に確認すると失敗が減ります。

よくある質問(FAQ)

Q. 本格派と言える盤厚はどれくらいですか?

A. 1 寸(約 3 cm)以上で駒音の深みがはっきり変わります。

競技会標準は1 寸 4 分(約 4.2 cm)です。加えて、厚みが増すほど盤がたわみにくく、打ち味が安定しやすいという利点があります。

卓上中心なら 1 寸〜1 寸 2 分、道場や長時間対局を視野に入れるなら 1 寸 4 分を目安にすると満足度が高いです。スペースや重量が気になる場合は、厚みを控えつつ盤マットで音質と振動を補う方法も有効です。

Q. 予算 1 万円で木の香りを楽しめますか?

A. 新桂の折盤+朴駒が現実的です。将来は駒のみ黄楊にグレードアップする方法も有効です。新桂(スプルース系)は手頃な価格で木の質感が得られ、折りたためて収納性にも優れます。

香りを少しでも楽しみたいなら、桐箱を組み合わせて湿度管理を整えると満足感が上がります。

使い込んで物足りなくなった段階で、まず駒を黄楊へ、その次に盤の厚みを高めるという段階的アップグレードがおすすめです。

Q. 駒を失くした場合は?

A. 黄楊駒は単品販売があります。木目の近いものを専門店に選定してもらうと、違和感が少なく交換できます。

購入店には「銘(書体)」「仕上げ(上彫・彫埋など)」「艶感」などの情報を伝えるとマッチングがスムーズです。色味は経年で変わるため、現物写真を送って相談すると精度が上がります。

予備として使用頻度の高い歩や香を1〜2枚確保しておくと、急な紛失時も安心です。

Q. マンションで音が心配です。

A. 盤マット・フェルトの併用で高音域を抑えられます。机のガタつきも同時に解消できます。さらに、厚手のデスクマットやコルクシートを下に敷くと振動の伝達が減り、夜間の打音が穏やかになります。

軽い卓上盤は響きやすいため、重めで安定した机に置く、駒をそっと置くといった運用上の工夫も効果的です。

時間帯に配慮しつつ、下階に寝室がある場合は壁から少し離して設置すると安心です。

まとめ

記事では、将棋盤と駒を材質別に比較し、最適なセットを選ぶポイントについて解説しました。

要点をまとめると以下の通り。

- 木製は指し味・深い駒音・経年変化が魅力。価格と重量は高め。

- プラスチックは低価格・軽量・メンテナンスフリーで初心者に好適。

- マグネット式は携帯性が抜群で旅行や詰将棋に最適。

将棋盤と駒選びでは、用途・設置場所・予算を軸に材質をマッチさせることが重要なポイントとなります。

ぜひこのポイントを押さえて、長く愛用できる自分だけの将棋セットを手に入れてみてください。

将棋セットの選び方についてもっと詳しく知りたい方は、【初心者必見】失敗しない将棋セットの買い方!予算・種類・選び方のポイントもどうぞ