PR

この記事でわかること

購入直後の初期ケアから日常ルーティン・長期保管・90日で習慣化する実践ロードマップまでの具体手順が分かります。

乾拭き中心・水拭き厳禁・オイルは極薄・駒の過度な油抜きNGといった基本原則とその理由・方法が分かります。

桐覆いの活用や直射日光・温湿度の急変・高湿の回避、湿度60%RH以下の目安など、反りやカビを防ぐ保管環境設計が分かります。

将棋盤や駒のお手入れで「正解が分からない」「やり方を間違えて傷めてしまいそう」と悩んでいませんか?

せっかく手に入れた逸品も、放置や誤ったケアによって艶を失い、資産価値までも損ねることがあります。実は将棋盤は“育てるもの”であり、正しい手入れこそが長持ちと美しさを両立する鍵です。

本記事では、購入直後にまず行うべき初期ケアから、日常のルーティン、長期保管の注意点、さらに90日で自然と習慣化できる実践ロードマップまで体系的に解説。

専門用語もわかりやすく噛み砕いて紹介しているので、初心者でも安心して実践できます。

読み終える頃には「艶を増しながら寿命を延ばす具体的な手順」と「価値を守る環境づくり」がはっきりと理解でき、あなたの将棋盤は10年先も輝きを放ち続けるでしょう。

将棋盤は「育てる」もの。手入れは資産価値を守る最短ルート

木の盤や駒は、買った瞬間が完成ではありません。人の手が触れ、季節の湿気を吸って吐き、少しずつ色艶(いろつや)を増していきます。

だからこそ、正しいお手入れは「面倒な作業」ではなく、盤と駒を“育てる”時間です。

この記事では、初心者の方でも迷わず実践できるよう、購入直後にまずやるべきことから日々のケア、長期保管の注意点、そして90日で身につく実践ロードマップまでを体系的に整理しました。

読み終える頃には次の3つが明確になります。

- 盤や駒の寿命を延ばす、具体的な手入れ手順

- 今日から始められる、短時間のルーティン

- 価値を損なわず、むしろ「味」を育てる保管設計

専門用語は、必要な文脈でかみ砕いて説明します。「何から手をつければ…?」という不安を、ここで解消しましょう。

【購入直後のファーストステップ】新品の将棋盤に施すお手入れ

【まずは“乾拭き”から】天面の白い粉・白ロウはやさしく拭き取る

新品や、しばらく使っていなかった盤の表面に白い粉が出ることがあります。これは多くの場合、仕上げに使われた蝋(ロウ)の粉吹き(ワックスのブルーミング)で、カビではありません。

柔らかい布でやさしく乾拭きすれば十分です。強くこすって蝋を削り落としたり、水拭きするのは避けましょう。

桐覆いや箱で保管した盤でも、長期保管後は同様の現象が起きることがあります。

補足:乾拭き(からぶき)とは

洗剤や水分を使わず、綿の柔らかい布で表面を拭き上げる基本手入れです。衣類用の古いTシャツなど、毛羽の少ない布でOK。

【将棋駒の初期ケア】ツゲ駒の「油抜き」は素人作業NG

木地が持つ油分は、駒の自然な艶を生みます。新品の黄楊(つげ)駒で意図的な油抜きや過度なオイル塗布をすると、漆書きの文字を痛める、ベタつきでホコリを呼ぶなど逆効果。

基本は乾拭きのみで十分です。

椿油などを使う場合も、一組につき“年に1~2滴”が上限の目安。まずは乾拭き中心で育てるのが安全です。

【日々のケアと定期メンテナンス】将棋セットを美しく保つ

「手垢は最大の敵」―対局前後の手洗いと乾拭きの習慣化

手の皮脂や汗は、盤・駒の曇りや汚れの主因です。対局前に手を洗う → 対局後に乾拭きというシンプルな二段構えを習慣にしましょう。

盤は強くこすらず、天面を広い面でやさしく。側面・木口(切り口)はロウが薄いため、軽く埃を払う程度にとどめます。

水拭きは木製品の劣化やひびの誘因になるため厳禁です。

ひと口メモ:

盤面は“無垢の木のテーブル”。水拭きでシミが入るのと同じで、盤も水気には弱い、と覚えておきましょう。

【艶が落ちたと感じたら】“ごく薄く”保湿&磨き

使い込むと、天面の艶がやや落ちる時期があります。

その際は、榧(かや)オイルや椿油などの植物油を“布にひと吹き”して薄く全体に伸ばす → すぐに乾拭きで余分を拭い切るのが基本。天面以外には塗らない、“塗る”ではなく“なじませて拭き切る”が合言葉です。

オイルやワックスは付け過ぎるとホコリが付着して逆効果。迷ったら乾拭きに戻りましょう。

ひと口メモ:

ワックスは固体、オイルは液体。はじめての方には、ムラになりにくいオイルが扱いやすいとされています。

将棋駒の詳しいお手入れの仕方は、将棋駒の選び方で解説しています。

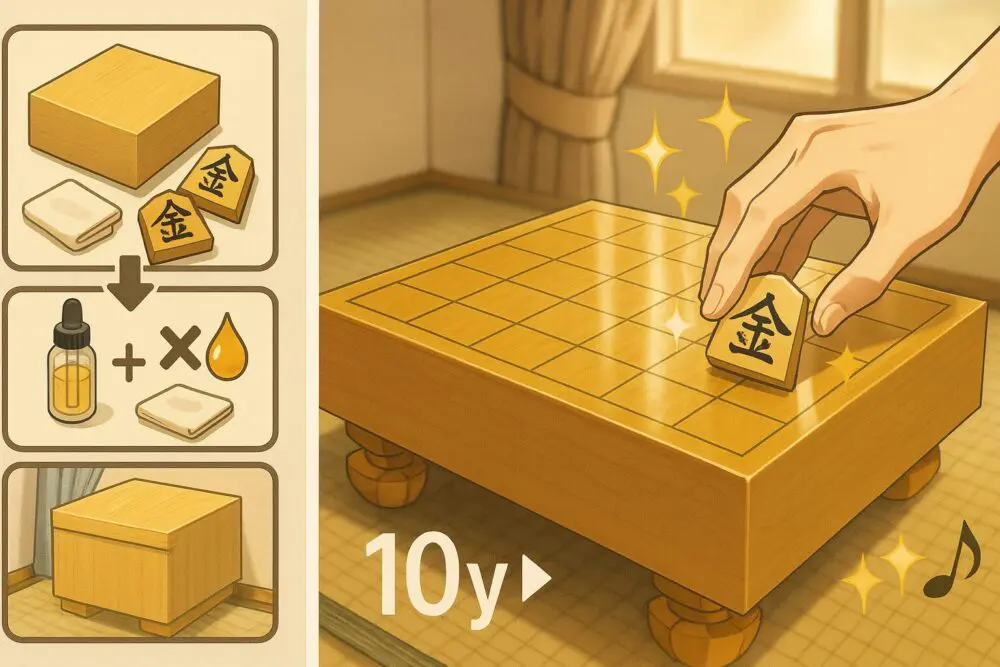

【ビフォーアフター】成功事例と失敗事例

- 成功例

- 月1回の乾拭き+四半期に一度の“極薄オイル馴染ませ→完全乾拭き”を徹底。桐覆いで保管し、直射日光を避けた結果、10年以上たっても天面の艶と駒音の冴えが持続。駒の漆書きもクッキリと読みやすい状態を維持。

- 失敗例

- 「艶を出したい」と毎月オイルを塗り重ね、拭き取りが甘くベタつく→ホコリが密着→微細な汚れが研磨剤のように働き、くすみと細かな擦り傷が増加。さらに押し入れ下段(湿気がたまりやすい)に入れっぱなしで白い粉(ロウ)やカビ様の斑点が出現。復旧に専門のロウ引き直しが必要に。

長期保管の設計とトラブル対処

反り・ひび割れを防ぐ保管環境 ―「直射・急変・高湿」を避ける

木は呼吸します。温度と湿度の急激な変化は、反りやひびの大敵。直射日光・暖房/エアコンの直風・窓際は避け、温湿度が安定した場所に保管しましょう。

押し入れ下段は湿気がこもりやすく、長期保管に不向きと明言する専門店もあります。

加えて、桐(きり)の覆いや箱は、繊維の多孔質構造による優れた調湿作用を持ち、湿度変動をやわらげます。日常は桐覆いをかけ、使用後は乾拭き→収納が理想形です。

専門的ポイント:

盤は完全に“反らない”ものは存在しません。素材の乾燥歴や厚みで**“反りにくい”設計に近づけることが現実解。ユーザー側は環境の安定**でサポートする、という役割分担です。

(参考)家庭で目指したい環境の目安

美術館・文化財の保存分野では素材ごとに異なる推奨がありますが、木製資料は概ね「温度約20℃、湿度55%前後(±5%)」が妥当なラインとされ、カビ抑制の観点では60%RH以下の維持が推奨されます。

「※各素材・仕上げにより最適値は異なるため、最優先は“急変を避けること”です。」

家庭ではここまで厳密でなくとも、**“高湿度の長時間放置を避ける”と“急激な変化を作らない”**が最重要です。

表面の「白い粉」や曇りの正体と正しい対処

白い粉=多くは蝋の粉吹きです。乾拭きで優しく除去し、必要ならごく少量のオイルを布に含ませてならし→すぐ乾拭きで仕上げます。

濡れ布巾はNG。

もし綿毛状の白い繁殖や異臭があるならカビの可能性があるため、風通しの良い場所で陰干し→乾拭き。改善しない場合は専門店に相談を。

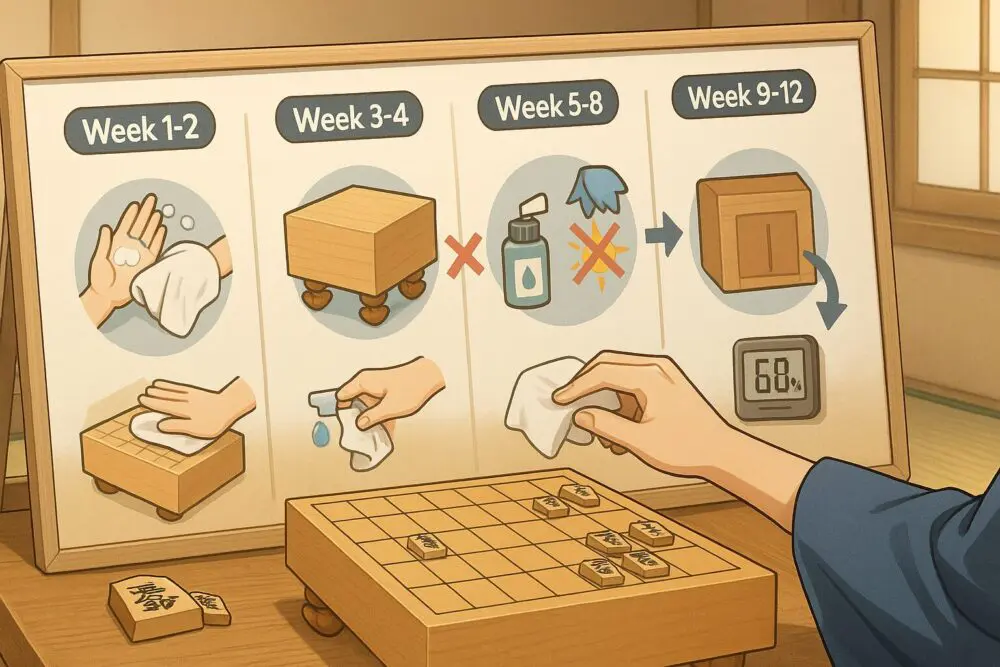

90日でマスターする実践ロードマップ

全体像

狙いは「無意識に手が動くルーティン化」です。1回5分でも、正しい習慣を積み上げると盤と駒は確実に応えます。

4-1. スケジュール表(目安)

| 期間 | 週次タスク | 月次タスク | ポイント |

|---|---|---|---|

| Week1–2 | 対局前の手洗い/対局後に乾拭き(駒は1枚ずつ軽く) | なし | 新品のロウ粉は乾拭きで除去。水拭きはNG |

| Week3–4 | 乾拭き継続。保管は桐覆い+直射・直風回避の固定位置 | なし | 押し入れ下段など高湿地帯は避ける |

| Week5–8 | 艶が落ちたら布にひと吹きの植物油→即乾拭き(天面のみ) | 盤面点検と“極少量”のオイルならし(必要時のみ) | 付け過ぎ禁止。余剰油は必ず拭き切る |

| Week9–12 | 乾拭きルーティン維持。湿度計で60%超の時間を短縮 | 保管位置の見直し(梅雨・盛夏前に) | 急激な温湿度変化を作らない |

ミニTips:

・湿度計を盤の近くに一つ。“湿度が高い日は使ったら即しまう”など、行動ルールに落とすと管理が楽です。

・カメラのレンズ同様、乾燥剤は“入れっぱなしで過乾燥”にならないよう様子見しながら。基本は桐の調湿に頼り、乾燥剤は梅雨〜盛夏の補助に。

よくある素材別・状況別の要点

盤の素材で変わる「扱いどころ」

- 本榧(ほんかや):最高級材。ロウ仕上げのものが多く、日常は乾拭きで十分。艶が落ちたときだけごく薄いオイル→即乾拭き。

- 新榧(アガチス):環境の急変を避ける保管が重要。

- 桂・カツラ等:板目/柾目など木目によっても性格が異なる。基本は同じく乾拭き+安定環境。

駒の材で変わる「注意点」

- 黄楊(つげ):乾拭きが基本。椿油は必要最小限。漆書き・盛上げは油分で脆くなる可能性があるため要慎重。

- 楓・プラスチック:汚れは落ちやすいが、木製駒のルールに合わせて乾拭き中心が無難。プラ駒は水洗い可能な製品もあるが、漆・印刷の有無に注意。

【トラブル別】一次対処のステップ

Q1. 白い粉がまた出てきた

A. 乾拭きで除去。再発は長期保管+温湿度変動が背景にあることが多いので、保管場所を見直す。

Q2. 角をぶつけて凹んだ

A. 自宅ケアの範囲では乾拭きのみ。無理な修復は痕を広げます。専門店はロウ引き直しや軽微な補修に対応可能。

Q3. 盤がわずかに反ってきた

A. 直射・直風を避け、桐覆いで環境を安定化。反りは**木の性質上“ゼロにできない”**もの。悪化させない運用が第一。

Q4. カビかどうか見分けられない

A. 綿毛状の白・緑・黒い斑点+においがあればカビの可能性。湿度を60%RH以下にコントロールし、陰干し→乾拭き。改善しなければ専門家へ相談。

Q. 椿油と榧オイル、どちらが良いですか?

A. どちらも**“布に一滴→天面に薄く→即乾拭きで拭き切る”**が前提です。使い過ぎはベタつきとホコリ付着の原因になります。

まとめ

この記事では、将棋盤と駒のお手入れ方法についてご紹介しました。

要点をまとめると以下の通り。

- 新品購入時は乾拭きが基本で、水拭きや過度なオイル塗布は厳禁

- 日々のケアは「対局前の手洗い」と「対局後の乾拭き」が最も重要

- 長期保管では「直射日光・急激な温湿度変化・高湿度」を避け、桐覆いや桐箱で調湿するのが効果的

将棋盤・駒の手入れでは、**「乾拭き中心の習慣化」と「安定した保管環境」**が重要なポイントとなります。

大切な盤や駒を長く美しく使うために、ぜひこのポイントを押さえて、日常のルーティンに取り入れてみてください。

将棋セットの選び方についてもっと詳しく知りたい方は、【初心者必見】失敗しない将棋セットの買い方!予算・種類・選び方のポイントもどうぞ